Christina Kurzthaler • 5/2025 • Seite 42 • DPG-Mitglieder

Christina Kurzthaler • 5/2025 • Seite 42 • DPG-MitgliederStrategische Bewegung

Wie Mikroorganismen schwimmen und durch Labyrinthe navigieren

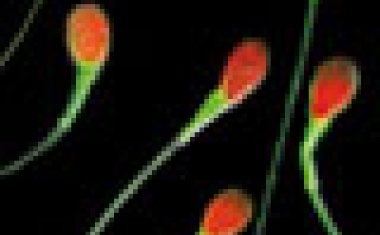

Die Bewegungsstrategien von Mikroorganismen spielen nicht zuletzt für viele Vorgänge im Menschen eine zentrale Rolle: Die Befruchtung der Eizelle durch Spermien, bakterielle Infektionen oder die Ablagerung von Biofilmen auf Zähnen sind Beispiele. Um diese Prozesse besser zu verstehen, gilt es, die physikalischen Wechselwirkungen zwischen den kleinen Lebewesen und ihren komplexen Umgebungen mithilfe geeigneter Experimente und Modelle zu entschlüsseln. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen, neue Technologien zu entwickeln, etwa kleine Motoren, die zukünftig gezielt Medikamente transportieren oder verschmutzte Gewässer reinigen könnten.

Die ersten Beobachtungen von Leben auf der Mikroskala gelangen im 17. Jahrhundert. Antonie van Leeuwenhoek untersuchte mit speziellen Linsen wässrige Lösungen aus unterschiedlichen Umgebungen und fand kleine, lebendige Kreaturen, die er „animalcula“ (auf lateinisch: kleine Tiere) nannte. Seine Skizzen zeigen unter anderem stäbchenförmige Bakterien aus dem Mundraum (Abb. 1). Bemerkenswerterweise fand er, dass manche dieser kleinen Tierchen durch die wässrige Lösung schwimmen können. Diese Schwimmbewegung lässt die Zellen vorankommen und ist damit ein wichtiger Bestandteil ihrer Überlebensstrategie. Längst wissen wir, dass Mikroorganismen allgegenwärtig sind und in den verschiedensten Umgebungen – im Ozean, in Böden und im menschlichen Körper – leben und dort eine wichtige Rolle für geologische, biologische und medizinische Prozesse spielen.

Trotz der unterschiedlichen Lebensräume und daher evolutionär unabhängiger Entwicklung weisen viele Mikroorganismen Gemeinsamkeiten auf – sowohl in ihrer Form als auch in ihrem Verhalten. Ein Beispiel ist die Verwendung fadenförmiger Strukturen – Flagellen oder Zilien – für die Schwimmbewegung. Auf der Mikroskala dominiert Reibung die Bewegung (Infokasten). Daher sind spezielle Fortbewegungsmechanismen nötig, um in der zähflüssigen Umgebung zurechtzukommen. Ein Modellorganismus für einen Mikroschwimmer ist das Darmbakterium Escherichia coli (E. coli; Abb. 2a), das mehrere spiralförmige Flagellen hat, die durch im Zellkörper verankerte Motoren in Rotation geraten. Wenn sich alle Motoren in die gleiche Richtung drehen, formen die Flagellen ein Bündel und synchronisieren sich. Dies führt zur gerichteten Bewegung des Bakteriums, ähnlich einem Korkenzieher. (...)

Lennart J. K. Weiß, Andreas R. Bausch und Friedrich C. Simmel • 3/2025 • Seite 28 • DPG-Mitglieder

Lennart J. K. Weiß, Andreas R. Bausch und Friedrich C. Simmel • 3/2025 • Seite 28 • DPG-MitgliederKomplexe Biosysteme entwerfen

Vom Design beliebiger biomolekularer Strukturen bis zur Herstellung synthetischer Zellen und Organoide

Die Biowissenschaften und Biophysik stehen am Beginn einer Ära, die durch das Zusammenwachsen verschiedener wissenschaftlicher und technischer Disziplinen gekennzeichnet ist. Diese interdisziplinäre Verschmelzung erweitert nicht nur unser Verständnis des Lebens auf molekularer Ebene, sondern ebnet auch den Weg, um künstliche biologische Systeme mit maßgeschneiderten Fähigkeiten zu erschaffen. Die Bausteine des Lebens zu beherrschen, ist Gegenstand einer im Entstehen begriffenen Technologie, die vollkommen neue Möglichkeiten für Anwendungen in den Materialwissenschaften und der Medizin eröffnen wird.

Die Hoffnung, biologische Systeme technisch vollkommen zu beherrschen und nach Belieben frei gestalten zu können, hatten Wissenschaftler im Laufe der Geschichte bereits öfter. So bemerkte im Jahre 1915 Emil Fischer, der Begründer der modernen organischen Chemie: „So sehe ich denn, halb im Traum, eine chemisch-synthetische Biologie entstehen, die der Lebewelt ebenso gründlich ins Handwerk pfuscht, wie es die Chemie, Physik, und Technik mit der leblosen Natur heute schon tun.“ [1] Ähnliche Äußerungen gab es in der Vergangenheit immer wieder, oft motiviert durch das Aufkommen neuer Erkenntnisse und experimenteller Techniken.

Seit einigen Jahren gibt es weltweit erneut Bemühungen, die Manipulation biologischer Systeme auf ein neues Niveau zu heben. Die „Engineering Biology“ befasst sich etwa mit Methoden für das Design und die Charakterisierung neuartiger biologischer Systeme, wobei quantitative Beschreibung, Modularität und systematisches Testen von Funktionen eine große Rolle spielen – wie in den traditionellen Ingenieurwissenschaften. Eng damit verwandt ist die Synthetische Biologie, die sich vor allem mit der Realisierung neuartiger Funktionen in lebenden Organismen beschäftigt, oder die „Bottom-up biology“, die sich bemüht, biologische Systeme aus ihren molekularen Bestandteilen von Grund auf aufzubauen. (...)

Achim Schilling, Claus Metzner und Patrick Krauss • 1/2025 • Seite 33 • DPG-Mitglieder

Achim Schilling, Claus Metzner und Patrick Krauss • 1/2025 • Seite 33 • DPG-MitgliederDas Gehirn physikalisch betrachtet

Von der Physik über die Hirnforschung zur Künstlichen Intelligenz und wieder zurück

In unserem Gehirn entfaltet das Zusammenspiel von etwa 86 Milliarden Nervenzellen (Neuronen), von denen jede für sich betrachtet ohne Intelligenz ist, erstaunliche Fähigkeiten: ein ausgeprägtes Gedächtnis, Sprachverständnis, Kreativität, Fantasie und alle weiteren kognitiven Funktionen. Doch bis heute gibt uns das Gehirn Rätsel auf. Kann hier die Künstliche Intelligenz helfen?

John Hopfield und Geoffrey Hinton haben den Physik-Nobelpreis 2024 erhalten – als erste Forscher aus dem Bereich der künstlichen neuronalen Netze bzw. künstlichen Intelligenz (KI). John Hopfield, ursprünglich Quantenphysiker, nutzte physikalische Prinzipien, um neuronale Netze zu entwickeln und damit das menschliche Gehirn besser zu verstehen. Der Psychologe und Kognitionswissenschaftler Geoffrey Hinton baute darauf auf und legte die Grundlage für maschinelles Lernen und die heutige Künstliche Intelligenz.

Unser Gehirn besitzt außergewöhnliche Eigenschaften und benötigt doch erstaunlich wenig Energie, etwa 20 Watt – nicht mehr als eine alte Glühbirne. Das steht in krassem Kontrast zum hohen Energieverbrauch der Serverfarmen großer KI-Firmen. Die Anzahl möglicher Konnektome (verschiedene Gehirne) übersteigt die Anzahl der Protonen im bekannten Universum um viele Größenordnungen!

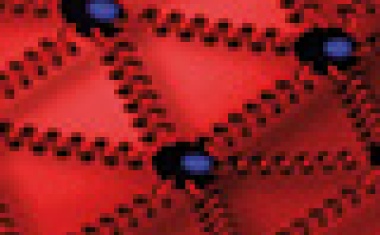

Dmitry A. Fedosov • 7/2023 • Seite 40 • DPG-Mitglieder

Dmitry A. Fedosov • 7/2023 • Seite 40 • DPG-MitgliederDie Physik der Malaria

Im Lebenszyklus der Parasiten und bei der Verbreitung der Krankheit spielen physikalische Prozesse eine wichtige Rolle.

Wenn von der „Physik einer Krankheit“ die Rede ist, stellen sich die Fragen, welcher Teil der Krankheit etwas mit Physik zu tun hat und wie die Physik helfen kann, die Krankheit besser zu verstehen. Da es sich um einen pathologischen Zustand eines biologischen Systems handelt, bildet die Forschung dazu einen Teilbereich der Biophysik. Dieser beschäftigt sich mit zahlreichen Fragen zu verschiedenen physikalischen Prozessen und Veränderungen, die in biologischen Systemen bei Krankheiten auftreten. Traditionell liegt der Schwerpunkt auf der Mechanik, zum Beispiel auf Kräften und Wechselwirkungen zwischen biologischen Komponenten und der Entwicklung des Verhaltens auf den Ebenen von Molekülen, Zellen, Geweben und Organen. Das trägt zum Verständnis von Krankheiten wie der Malaria bei und geht in einigen Aspekten über Medizin und Biologie hinaus.

An welchen Stellen die Physik helfen kann, die Krankheit Malaria besser zu verstehen, lässt sich mithilfe der Pathogenese der Malaria erklären. Trotz des mittlerweile vorhandenen Wissens bleibt die Malaria eine ernste und verheerende Krankheit, vor allem in Teilen Afrikas und Südasiens. Noch immer treten mehrere Millionen Infektionen pro Jahr auf, die zu mehr als 400 000 Todesfällen führen [1]. Bitter ist es, dass vor allem Kleinkinder unter fünf Jahren sterben, da bei ihnen häufig eine angemessene Immunreaktion zu langsam auftritt. Physikalische Ansätze und Modelle können einen wichtigen Beitrag leisten, um Malaria zu bekämpfen.

Die Malaria ist eine Infektionskrankheit, die von einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium hervorgerufen wird. Sie durchlaufen einen Lebenszyklus (Abb. 1), für den sie zwei verschiedene Wirte nutzen: eine Anopheles-Mücke und ein Tier bzw. einen Menschen [2, 3]. Die Interaktion der beiden Wirte ermöglicht es, dass sich die Malaria verbreitet und fortbesteht. Der Lebenszyklus eines Parasiten beginnt, wenn eine infizierte Stechmücke während ihrer Blutmahlzeit ein Tier oder einen Menschen sticht. Innerhalb weniger Sekunden gelangen mehrere Parasiten, sogenannte Sporozoiten, aus den Speicheldrüsen der Mücke in die Haut des tierischen oder menschlichen Wirts. Sporozoiten sind sichelförmig mit etwa zehn Mikrometern Länge und einem Mikrometer Breite. Innerhalb des Hautgewebes bewegen sie sich auf der Suche nach nahe gelegenen Blutkapillaren. Sobald sie in den Blutkreislauf gelangen, wandern sie über den Blutstrom zur Leber und infizieren deren Zellen, die Hepatozyten. Etwa eine Woche danach hat sich jeder Sporozoit zu mehreren tausend Merozoiten vermehrt, die eiförmig und etwa ein bis zwei Mikrometer groß sind. Dann reißen die infizierten Leberzellen auf, und die Merozoiten erreichen den Blutkreislauf. (...)

Elisabeth Fischer-Friedrich • 9/2022 • Seite 46 • DPG-Mitglieder

Elisabeth Fischer-Friedrich • 9/2022 • Seite 46 • DPG-MitgliederFormbar fürs Leben

Mit einem speziellen Verfahren lässt sich die Oberflächenspannung einer Zelle untersuchen und mögliche Veränderung durch eine Krebserkrankung zeigen.

Michael Wilczek, Sebastian Heidenreich und Markus Bär • 12/2021 • Seite 35 • DPG-Mitglieder

Michael Wilczek, Sebastian Heidenreich und Markus Bär • 12/2021 • Seite 35 • DPG-MitgliederDie Physik aktiver Fluide

Aktive Fluide zeigen überraschende Eigenschaften vom Strömungsverhalten bis zur Strukturbildung.

Aktive Fluide bestehen aus vielen wechselwirkenden Teilchen, die Energie dissipieren und sich eigenständig fortbewegen können. Die Untersuchung dieser Systeme hat ein spannendes Feld der Physik fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht mit völlig neuartigen Phänomenen und Anwendungsfeldern eröffnet.

Wir alle kennen die Eigenschaften einer Flüssigkeit aus dem Alltag: Beim Umrühren beginnt sie zu strömen und erzeugt ein meist recht komplexes Bewegungsmuster. Dieses lässt sich mithilfe der Reynolds-Zahl charakterisieren, welche das Verhältnis von Geschwindigkeit und Längenskala der Strömung zur Viskosität angibt. Bei kleinen Reynolds-Zahlen ist die Strömung meist laminar, bei hohen komplex und turbulent. Turbulente Strömungen treten beispielsweise in der Atmosphäre oder in den Ozeanen auf, wo sie maßgeblich dazu beitragen, Wärme zu verteilen und mit der Strömung transportierte Stoffe zu mischen.

In den vergangenen Jahrzehnten sind aber auch auf der Mikroskala komplexe Strömungsmuster entdeckt worden. So transportieren Strömungen in Zellen biochemische Stoffe. Zudem zeigen Suspensionen von Mikroorganismen – z. B. Bakterien – Strömungsmuster, die an Turbulenz erinnern. Das überrascht zunächst, da die Reynolds-Zahl auf der Mikroskala äußerst klein ist. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich jedoch bei den genannten Beispielen nicht um eine Flüssigkeit im klassischen Sinne, sondern um ein aktives Fluid. Denn viele aktive, mikroskopisch kleine Makromoleküle oder Lebewesen „verrühren“ die Flüssigkeit lokal. Die vielen wechselwirkenden Teilchen eines aktiven Fluids können die chemisch oder biologisch zur Verfügung gestellte Energie zur eigenständigen Fortbewegung nutzen. Makroskopische Strömungen treten auf, wenn viele aktive Teilchen sich durch kollektive Wechselwirkungen zumindest lokal in dieselbe Lage ausrichten. (...)

Kerstin Sonnabend • 10/2021 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

Kerstin Sonnabend • 10/2021 • Seite 24 • DPG-MitgliederLeben auf allen Skalen

Der Exzellenzcluster „Physics of Life“ untersucht die Physik hinter dem Aufbau und Zusammenspiel von Molekülen, Zellen und Geweben.

Der Exzellenzcluster „Physics of Life“ (PoL) will die Gesetzmäßigkeiten erforschen, die lebender Materie

zugrunde liegen. Angesiedelt in Dresden, einer Stadt mit zahlreichen Institutionen mit biophysikalischem

Schwerpunkt, arbeiten die beteiligten Forschenden daran, Theorien auf allen Skalen von Molekülen über

Zellen zu Geweben aufzustellen, Simulationen weiterzuentwickeln und neue Mikroskopietechniken zu

etablieren.

Die Biophysik hat zwei Gesichter: Einerseits entwickeln Forschende gezielt physikalische Methoden neu oder optimieren diese, um biologische Prozesse zu untersuchen. Andererseits gilt es, die Prozesse in lebender Materie mithilfe physikalischer Gesetze zu verstehen und zu beschreiben. Beiden Aspekten hat sich der Exzellenz cluster „Physics of Life“ der TU Dresden verschrieben, an dem unter anderem die Max-Planck-Institute für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) und für Physik komplexer Systeme (MPI PKS), das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (IPF) sowie Institute der TU Dresden beteiligt sind.

Ziel dabei ist es, die dynamische Selbstorganisation von aktiver lebender Materie auf allen Skalen zu verstehen. Das beginnt mit den Nichtgleichgewichtsprozessen, bei denen Moleküle molekulare Maschinen formen, die wiederum unter Energieverbrauch das Innere der Zelle organisieren. Aus den Zellen setzen sich verschiedene Gewebe und Organe zusammen, die gemeinsam den gesamten Organismus

bilden. Hier gilt es, Faktoren zu finden, welche die Form eines Organs beeinflussen. Dazu gehört die Links-Rechts- Asymmetrie von Geweben, deren Ursache allerdings auf Zellebene zu suchen ist. Die drei Ebenen Moleküle – Zellen – Gewebe sind auf vielfältige Weise miteinander verknüpft: Veränderungen auf einer davon beeinflussen die Entwicklung der anderen, eine dynamische Rückkopplung ist die Regel. (...)

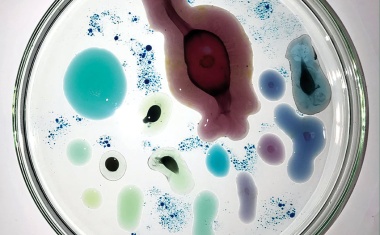

Christoph A. Weber, Lars Hubatsch und Frank Jülicher • 12/2020 • Seite 42 • DPG-Mitglieder

Christoph A. Weber, Lars Hubatsch und Frank Jülicher • 12/2020 • Seite 42 • DPG-MitgliederDie Physik dynamischer Tropfen

In lebenden Zellen spielen dynamische Tropfen eine wichtige Rolle, um biochemische Prozesse zu organisieren.

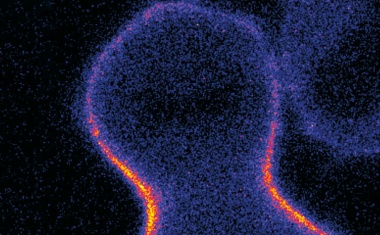

Zellen führen biochemische Prozesse aus, um zentrale Abläufe wie die Zellteilung zu realisieren. Bei der dafür erforderlichen raumzeitlichen Organisation der zellulären Prozesse kommt den Organellen eine wichtige Rolle zu. Organellen wie die Mitochondrien oder der Zellkern sind durch Membranen von ihrer Umgebung getrennt. Diese ermöglichen es ihnen, in ihrem Inneren geeignete biochemische Bedingungen für biologische Prozesse zu erzeugen. Doch es gibt auch membranlose Organellen. Wie bewahren diese ihre chemische Identität? Hierbei kommt die Koexistenz proteinreicher, flüssiger Phasen ins Spiel. Ausgehend von der Physik der Phasenseparation ist ein tieferes Verständnis der Dynamik und raumzeitlichen Organisation biochemischer Prozesse möglich.

Lebende Zellen lassen sich als außerordentlich komplexe Form von weicher, kondensierter Materie auffassen. Wie sie ihr Inneres räumlich und zeitlich organisieren, ist eine zentrale Frage der Biologie und der Biophysik. So gilt es beispielsweise aufzudecken, wie Zellen sich teilen, über biochemische Signale miteinander kommunizieren oder ihren Metabolismus regulieren. Or-ganellen wie die Mitochondrien und der Zellkern sind als die Organe der Zelle dafür verantwortlich, grundlegende Zellfunktionen und wichtige biochemische Prozesse zu realisieren. Zum Beispiel entstehen in den Mitochondrien große Mengen an Adenosintriphosphat (ATP) – ein Zelltreibstoff für viele biochemische Reaktionen und zelluläre Transportprozesse. Mitochondrien besitzen eine Membran, mit deren Hilfe sie sich vom Zytoplasma abgrenzen und ihren spezifischen biochemischen Charakter bewahren.

Aber es gibt auch Organellen ohne Membran. Vor etwa zehn Jahren gelang es zu zeigen, dass membranlose Organellen proteinreiche tropfenähnliche Objekte sind, die mit dem umgebenden Zytoplasma koexistieren, genau wie phasengetrennte Flüssigkeiten. Aus dieser Erkenntnis entstand ein dynamisches und interdisziplinäres Forschungs-feld an der Schnittstelle von Zellbiologie und Biophysik. Phasengetrennte Organellen erlauben es der Zelle, Biomoleküle in Raum und Zeit zu organisieren. Membranlose Zellorganellen ähneln flüssigen Tropfen in einer entmischten Flüssigkeit, zum Beispiel Essig und Öl in einer Vinaigrette. (...)

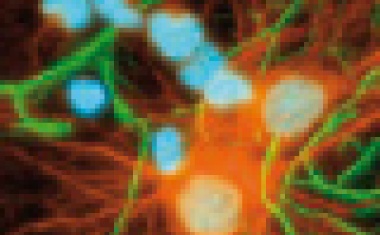

Andreas Offenhäusser und Sabrina Weidlich • 7/2018 • Seite 41

Andreas Offenhäusser und Sabrina Weidlich • 7/2018 • Seite 41Netzwerke der Erkenntnis

Die Bioelektronik zeigt einen Weg auf, das Gehirn von neuronalen Netzwerken aus zu verstehen.

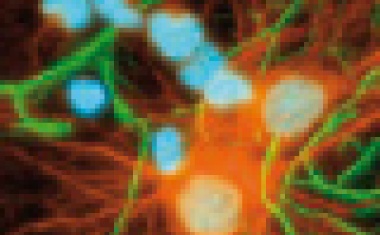

Das menschliche Gehirn ist ein Organ größter Komplexität. Trotz weitreichender Fortschritte in den Neurowissenschaften bleibt das detaillierte Verständnis der Aktivität und Interaktion dieses komplexen Systems bislang ein unerreichtes Ziel. Ein vielversprechender Versuch, die Signalprozessierung besser zu verstehen, ist die Bioelektronik, die von kleineren neuronalen Netzwerken ausgeht.

Die Funktionsweise des Gehirns zu verstehen, ist eine der größten Herausforderungen für Wissenschaft und Technik. Unser Gehirn besteht aus einem Netzwerk von etwa 100 Milliarden Nervenzellen (Neuronen), die von einer noch größeren Anzahl an Gliazellen umgeben sind – nichtneuronalen Zellen mit Isolations- und Pufferfunktion. Die Neuronen bilden untereinander Kontakte, wobei jedes Neuron bis zu 10 000 solcher Synapsen ausbilden kann. Diese Kontaktstellen sind extrem veränderbar und bilden die Basis unserer motorischen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten.

Die Biowissenschaften und die Medizin haben in den letzten hundert Jahren wesentlich dazu beigetragen, die biologischen Vorgänge des menschlichen Körpers zu entschlüsseln. Die stürmische Entwicklung der Neurowissenschaften in den letzten Jahrzehnten ermöglichte es, die neuronalen Informationsprozesse besser zu verstehen, vor allem die molekularen Reaktionen und Reaktionsketten in Nervenzellen, welche die Eigenschaften von Netzwerk und Nervensystem beeinflussen. Jedoch bleibt das Gehirn als Ganzes – sowohl im gesunden als auch pathologisch veränderten Zustand – weiterhin ein Rätsel und damit auch das Verständnis der Pathophysiologie vieler neurologischer und neuropsychiatrischer Erkrankungen. Für viele dieser Erkrankungen kennen wir weder Heilmittel noch wirksame Behandlungen. Mittlerweile lassen sich den verschiedenen Hirnarealen spezielle Funktionen zuordnen oder Fehlfunktionen erkennen und lokalisieren. Doch die verwendeten klinischen Methoden, darunter Elektroenzephalographie (EEG), Computertomographie oder funktionelle Magnetresonanztomographie, erlauben es in der Regel nicht, die neuronale Kommunikation mit Einzelzellauflösung zu erfassen, sondern können lediglich die Aktivität großer Zellverbände detektieren. Selbst eine Auflösung im Sub-Millimeter-Bereich erfasst immer noch die Aktivität einiger zehntausend Neuronen. Daher sind Methoden notwendig, die mit ausreichend räumlicher und zeitlicher Auflösung Signale des Gehirns erfassen, um eine Analyse der neuronalen Kommunikation sowohl auf der Ebene von einzelnen Zellen als auch auf der von Netzwerken zu ermöglichen [1]. Ferner ist für therapeutische Zwecke eine bidirektionale Kommunikation wünschenswert, d. h. über die reine Untersuchung der neuronalen Signale hinaus auch die Möglichkeit, die Netzwerkaktivität gezielt zu beeinflussen...

Ulrich F. Keyser • 5/2018 • Seite 41

Ulrich F. Keyser • 5/2018 • Seite 41Physik in der Pore

Polymere oder DNS-Stränge lassen sich durch Nanoporen transportieren und dabei analysieren.

Alles Leben basiert auf dem korrekten Zusammenspiel von Biomolekülen. Der Bauplan der Lebewesen ist in der Sequenz der Desoxyribonukleinsäure (kurz: DNS) gespeichert, und Proteine führen diesen genetischen Code aus. Für das Verständnis lebendiger Systeme ist es daher entscheidend, die Sequenz der DNS zu bestimmen sowie die Menge und Art der Proteine und Enzyme. Ein vielversprechender Ansatz dafür ist der Einsatz von Nanoporen als molekulare Sensoren.

Die Idee hinter dieser Methode besteht darin, Moleküle durch die Änderung eines Ionenstroms durch ein kleines, wassergefülltes Loch – die Nanopore – zu analysieren (Abb.1). Diese Idee geht auf Wallace H. Coulters fast 70 Jahre altes Patent zurück, das beschreibt, wie sich mikrometerkleine Partikel mithilfe von Strommessungen durch ein Loch in einer Glaskapillare untersuchen lassen [1]. Heutzutage ist die Detektion von Zellen und Bakterien mithilfe eines „Coulter-Counters“ Alltag in der Medizin. Während die Poren dabei mikrometergroße Durchmesser besitzen, beschäftigt sich die aktuelle Forschung in Physik, Chemie und Materialwissenschaften mit so genannten Nanoporen für die Biosensorik, DNS- und RNS-Sequenzierung und Proteinanalytik. Vor allem die DNS-Sequenzierung steht durch die mögliche Miniaturisierung dank der Nanoporen vor einer Revolution. (...)

Timo Betz • 2/2018 • Seite 29

Timo Betz • 2/2018 • Seite 29Gut geschüttelt, nicht gerührt

Molekulare Motoren stoßen die Bestandteile lebender Zellen ständig aktiv an. Dadurch scheinen Zellen die Mobilität ihrer Einzelteile zu erhöhen, indem sie diese kontinuierlich durchschütteln.

In unserem Körper bewegen sich rote Blutzellen durch feinste Adern, deren Durchmesser wesentlich kleiner sind als die Zellen. Dazu müssen die Zellen ihre Form aktiv anpassen, was ihnen eine sehr weiche, elastische Zellmembran erlaubt. Diese unterliegt kontinuierlichen Fluktuationen, die sowohl durch rein thermische als auch aktiv metabolische Anregung entstehen. Wenn es gelingt, beide Anteile experimentell zu trennen und die aktive Bewegung im Detail zu verstehen, lässt sich damit vielleicht die Physik aktiver biologischer Motoren verstehen und so der Weg zu mikroskopisch kleinen Antrieben ebnen.

Spontane, zufällig erscheinende Fluktuationen spielen im Alltag nur bei Börse, Wetter oder Lotto eine Rolle. In der mikroskopischen Welt dagegen dominieren Fluktuationen. Mikroskopische Teilchen führen spontane Tänze auf, die Robert Brown schon vor etwa 200 Jahren beschrieben hat [1]. Überträgt man dieses Verhalten auf den Alltag, würde ein Cocktailschirmchen spontan im Martiniglas herumspringen. Erst Einsteins Arbeit zur Brownschen Molekularbewegung führte die spontanen Fluktuationen mikroskopischer Teilchen mit der thermischen Anregung zusammen und verknüpfte Diffusion, thermische Energie und Mobilität bzw. Dissipation miteinander [2]. Diese Einsteinsche Relation erklärt, warum sich das Cocktailschirmchen üblicherweise nicht spontan bewegt, ein Mikroschirm in einem Mikroglas aber durchaus. Um ein Mikroschirmchen zu bewegen, ist eine Energie in der Größenordnung der thermischen Energie kBT erforderlich. Beim makroskopischen Schirm ist sie etwa 15 Größenordnungen höher. Das erklärt auch, warum ein klassischer Verbrennungs- oder Elektromotor nicht als Nanomaschine möglich ist und nicht bei Raumtemperatur laufen kann. Die Natur betreibt aber sehr robust Maschinen auf molekularer Skala. Unzählige molekulare Motoren in unserem Körper lassen unser Herz schlagen und ermöglichen es den Augen, diesem Text zu folgen [3].

Molekulare Motoren sind spezielle Proteine, welche die chemische Energie der Hydrolyse eines ATP-Moleküls nutzen, um ihre Form so zu ändern, dass sie sich zyklisch und in nanometerkleinen Schritten fortbewegen. Sie funktionieren sehr verlässlich, obgleich auch sie durch thermisch bedingte Fluktuationen kontinuierlich durchgeschüttelt werden. Biologische Zellen nutzen die molekularen Motoren nicht nur, um gegen thermische Fluktuationen anzukämpfen, sondern auch, um beispielsweise den Transport von Körperflüssigkeiten gegen die Diffusion zu ermöglichen und Zugkräfte in Muskeln zu koordinieren. Die Motoren selber erzeugen aktiv zufällige Fluktuationen, welche die spontane Bewegung von intrazellulären Teilchen zusätzlich zu ihren thermischen Fluktuationen beeinflusst. Diese aktiven Fluktuationen sind die logische Konsequenz der großen Anzahl unkorrelierter Kraftstöße im Zellinneren, welche die ständig arbeitenden molekularen Motoren erzeugen. Aus ihnen resultieren völlig zufällige Bewegungen, genau wie bei thermischen Fluktuationen. Daher wurde die aktive Komponente lange Zeit übersehen, und die spontanen Bewegungen intrazellulärer Teilchen wurden allein thermischen Fluktuationen zugeschrieben. Allein die Gleichgewichts-Thermodynamik diente dazu, die Mechanik zellulärer Prozesse zu beschreiben. Durch das Vernachlässigen der aktiven Komponente der Bewegungen kam es zu einer großen Anzahl fundamental falscher Schlussfolgerungen, wie neuere Forschungen zeigen...

Jürgen Czarske, Jochen Guck, Raimund Schlüßler und Stephanie Möllmert • 1/2018 • Seite 37

Jürgen Czarske, Jochen Guck, Raimund Schlüßler und Stephanie Möllmert • 1/2018 • Seite 37Berührungsloses Fühlen

Licht ermöglicht eine nichtinvasive in vivo-Elastographie von Zellverbänden.

Licht erlaubt es, die mechanischen Eigenschaften von Zellen und Geweben berührungslos und mit hoher Auflösung zu messen. Fortschritte in der Optik und Photonik haben zu einer neuartigen Bildgebung der elastischen Eigenschaften von Zellverbänden geführt. Diese Elastographie nutzt die Brillouin-Streuung, die auf einer Wechselwirkung von akustischen Phononen und Photonen basiert. Der Paradigmenwechsel von taktilen zu optischen Methoden führt zu vielen Alleinstellungsmerkmalen und ist für die Erforschung von Krankheiten von großer Bedeutung.

Die mechanischen Eigenschaften von biologischen Geweben sind eng mit ihren funktionalen Fähigkeiten verwandt und spielen in vielen Bereichen der Biologie und Medizin eine bedeutende Rolle. Hippokrates von Kos (* um 460 v. Chr.; † um 370 v. Chr.), der als Begründer der Medizin als Wissenschaft gilt, nutzte bereits diesen Zusammenhang. Beim Abtasten von Gewebe werden die mechanischen Eigenschaften erfühlt, woraus sich Erkenntnisse für viele Krankheiten folgern lassen. Heute wissen wir, dass verschiedene Krankheiten mit der Viskoelastizität von Gewebe korreliert sind. Koronare Arterien, die durch Arteriosklerose eine verringerte Elastizität aufweisen, können zu Herz-Kreislaufproblemen führen. Mechanisch geschwächte Knochen stellen bei einer Osteoporose ein ernsthaftes orthopädisches Problem dar. Die altersbedingte Versteifung der kristallinen Linse ist die primäre Ursache der Presbyopie (Alterssichtigkeit) und auch am Ausbruch von Katarakten beteiligt – die häufigste Ursache für Blindheit in unserer Welt. In der Onkologie ermöglichen es die elastischen Eigenschaften, zwischen gesundem Gewebe und bösartiger Gewebeneubildung (maligne Neoplasie) zu unterscheiden. Bei der Vorsorgeuntersuchung zu Brustkrebs wird abgetastet, um gehärtete Knoten zu erfühlen. Zudem beeinflusst die Steifigkeit der extrazellulären Matrix die Motilität von Zellen. Aus diesen Gründen ist es wichtig, die viskoelastischen Eigenschaften von Gewebe und Zellen zu erfassen. Doch welche physikalischen Methoden stehen dafür zur Verfügung? (...)

Benjamin M. Friedrich • 12/2017 • Seite 53

Benjamin M. Friedrich • 12/2017 • Seite 53Schlagkräftiger Mikroantrieb

Die peitschende Bewegung langer Zellfortsätze lässt Zellen zielgerichtet schwimmen und pumpt Flüssigkeiten im Körper.

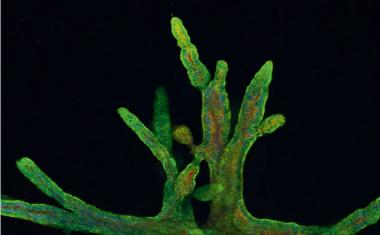

Zilien und Geißeln sind ein Bestseller der Natur und finden sich als langgestreckte Fortsätze auf der Oberfläche einer Vielzahl von Zellen, beispielsweise Spermien, Schleimhaut- und Sinneszellen. Das peitschende Schlagen der Zilien ermöglicht es den Zellen z. B., gezielt zu navigieren. An Zilien lassen sich modellhaft grundlegende Prozesse der Physik des Lebens verstehen, darunter Selbstorganisation, Nano-Biomechanik und aktive Prozesse fern des thermischen Gleichgewichts.

Zilien und Geißeln sind lange, dünne Strukturen auf der Oberfläche von Zellen und schlagen wie mikroskopische Peitschen mit einer Frequenz von bis zu 100 Hz. Dadurch setzen sie die umgebende Flüssigkeit in Bewegung, sodass Zellen darin schwimmen können (z. B. Spermien) oder Flüssigkeiten gepumpt werden (z. B. Schleim in den Atemwegen). Außerdem bestimmen gebrochene Symmetrien im Zilienschlag während der Embryonalentwicklung die Asymmetrie des späteren Körperbaus. Auch Pflanzenzellen besitzen Zilien. Grünalgen dienen beispielsweise als Modellorganismus, um die Physik des Zilienschlages zu verstehen, einschließlich emergenter Phänomene wie der Synchronisation mehrerer Zilien.

Ein Wort zur Terminologie: Die Unterscheidung in Zilien und Geißeln ist historisch bedingt und betrifft hauptsächlich die Länge dieser Fortsätze – Zilien sind kurze Geißeln. Beide unterscheiden sich in Aufbau und Funktionsmechanismus jedoch grundlegend von den ebenfalls Geißeln genannten Zellfortsätzen einiger Bakterien. Um Verwechslungen zu vermeiden, kommt im Folgenden nur der Begriff Zilium vor – stellvertretend für die Zellfortsätze nicht-bakterieller (also eukaryotischer) Zellen...

Thomas K. Henning • 10/2017 • Seite 35

Thomas K. Henning • 10/2017 • Seite 35Schritte zum Leben

Neue experimentelle Methoden und die Entdeckung erdähnlicher Exoplaneten bieten vielversprechende Ansätze, um der Entstehung des Lebens auf die Spur zu kommen.

Die Frage nach dem Ursprung des Lebens ist alt und trotz vieler Ansätze noch unbeantwortet. Die Entdeckung extrasolarer Gesteinsplaneten hat das Interesse daran neu entfacht und in einen astronomischen Kontext gestellt. Neue Konzepte, um den Übergang von lebloser zu lebender Materie zu verstehen, erfordern es, physikalische und chemische Perspektiven stärker zu berücksichtigen.

Die Entstehung des Lebens auf der Erde und möglicherweise auf anderen erdähnlichen (terrestrischen) Planeten steht am Ende einer langen Kette von Entwicklungsprozessen im Universum, von der Bildung der Galaxien bis hin zur Entstehung von Sternen und der mit ihnen verbundenen Planetensysteme [1, 2]. Die Entwicklung von Sternen hängt wiederum unmittelbar mit der Kernsynthese der für das Leben notwendigen Elemente zusammen, seien es Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff oder Phosphor und Schwefel. Zusammen mit Wasserstoff bilden sie die Grundelemente für die DNA, welche die Erbinformation trägt, und die in Proteinen vorkommenden Aminosäuren.

Unterdessen deuten viele astronomische Beobachtungen darauf hin, dass die Mehrzahl der Planeten Gesteinsplaneten sind, wie etwa der kürzlich um den sonnennächsten Stern Proxima Centauri entdeckte Planet [3] (Abb. 1). Dieser gehört zu einer Handvoll bislang entdeckter Gesteinsplaneten, die sich in der „bewohnbaren“ Zone befinden (Abb. 2), also dort, wo flüssiges Wasser existieren könnte. Proxima Centauri (Spektralklasse M6) ist allerdings ein sehr aktiver Stern, sodass unklar bleibt, ob tatsächlich Wasser auf dem Planeten existieren kann...

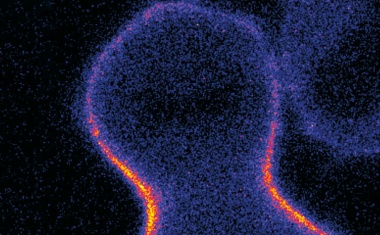

Peter Gross und Stephan W. Grill • 5/2017 • Seite 35

Peter Gross und Stephan W. Grill • 5/2017 • Seite 35Muster aus Mechanik und Chemie

In der Biologie führen mechanochemische Prozesse zu Selbstorganisation und Strukturbildung in Zellen und Geweben.

Der stetige technologische Fortschritt ermöglicht es, immer kompliziertere technische Maschinen wie den Large Hadron Collider am CERN oder den Airbus A380 zu bauen. Dennoch bleiben lebende Organismen wesentlich komplexer als alle jemals von Menschen gebauten Maschinen. Insbesondere assemblieren sich biologische Organismen selbst und bilden völlig autonom aufwändige Strukturen aus. Ein Ziel biophysikalischer Forschung ist es, die physikalischen Grundlagen dieser Prozesse der Selbstorganisation besser zu verstehen.

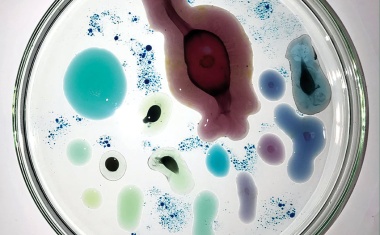

Die meisten mehrzelligen Organismen haben ihren Ursprung in einer einzigen Zelle, der so genannten Eizelle. Nach der Befruchtung teilt sich diese wiederholt, und aus den vielen entstandenen Zellen bildet sich Gewebe aus. Zwei verschiedene Prozesse sind dafür von Bedeutung: Einerseits sorgen Musterbildungsprozesse dafür, dass sich Signalproteine innerhalb des Embryos asymmetrisch verteilen, und etablieren dadurch ein „embryonales Koordinatensystem“ (Abb. 1). Andererseits verformt sich Gewebe im Embryo kontinuierlich mittels autonom erzeugter mechanischer Kräfte und Spannungen, um die eigentliche Struktur und Form zu erreichen. Dieser Prozess der Entstehung von biologischer Form heißt Morphogenese (Abb. 2). Musterbildung und Morphogenese lassen sich bis zu einem gewissen Grad in der Entwicklungsbiologie getrennt untersuchen [1, 2]. Eine Reihe neuer Studien deutet jedoch darauf hin, dass beide Prozesse im Wachstum lebender Organismen häufig untrennbar verwoben und nur gemeinsam zu betrachten sind [3].

Systeme, in denen regulative und mechanische Prozesse der Muster- und Formgebung verwoben sind, werden als mechanochemisch bezeichnet. Ein Beispiel hierfür sind mechanochemische Selbstorganisationsprozesse in Kolonien von Escherichia Coli-Bakterien (Abb. 3). Diese Bakterien sind mobil und bewegen sich mittels eines Bündels rotierender Flagella gerichtet vorwärts. Außerdem können sie sich aktiv entlang eines Konzentrationsgradienten von Nährstoffen und in Richtung erhöhter Konzentrationen spezieller Botenstoffe bewegen – eine Eigenschaft, die Chemotaxis genannt wird [4]. Dabei scheiden die E. Coli-Bakterien einen dieser Botenstoffe selbst aus. Als Folge davon bewegen sich mehr Bakterien auf Regionen zu, in denen die Konzentration der Botenstoffe erhöht ist. Gleichzeitig steigt aber die Botenstoffkonzentration in Regionen erhöhter Bakteriendichte an, sodass sich spontan eine räumlich inhomogene Konzentration von Bakterien und Botenstoffen einstellt. Verlieren die Bakterien die Fähigkeit, sich aktiv fortzubewegen oder Botenstoffe zu produzieren, verschwinden diese Muster: Ihre Bildung hängt sowohl von einem regulativen Prozess – der Produktion und Ausscheidung des Botenstoffs – als auch von einem mechanischen Prozess – dem aktiven Fortbewegen in Richtung erhöhter Botenstoffkonzentration – ab und wird deshalb als „mechanochemisch“ bezeichnet [3, 5]...

Sarah Köster • 10/2015 • Seite 39

Sarah Köster • 10/2015 • Seite 39Physik der Intermediärfilamente

Biophysikalische Prozesse bestimmen wesentlich das Verhalten von Proteinen in der Zelle.

Lange Zeit galten Intermediärfilamente lediglich als statische Strukturproteine in der Zelle. Inzwischen häufen sich jedoch die Hinweise, dass sie durchaus dynamisch hierarchische Strukturen bilden, als „Fracht“ mit molekularen Motoren wechselwirken und die mechanischen Eigenschaften von Zellen stark beeinflussen. So können Mutationen dieser Proteine die Ursache schwerer Krankheiten sein. Das Interesse von Biophysikern an der Erforschung von Intermediärfilamenten ist daher in den letzten Jahren stark gestiegen.

Kleine Mutationen im Erbgut können schwerste Erkrankungen auslösen. Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS), die Alexander-Krankheit, bei der die weiße Substanz von Gehirn und Rückenmark zunehmend abgebaut wird, die Progerie (eine Erkrankung, die zu vorzeitigem Altern führt) und zahlreiche Hautkrankheiten rühren alle von Mutationen in derselben Klasse von intrazellulären Proteinen her, den Intermediärfilamenten (IF) [1]. Noch ist man weit davon entfernt, die zugrunde liegenden Mechanismen hinter all diesen Krankheiten zu verstehen. Jedoch ist es ein wichtiges Ziel der medizinischen Forschung, einzelne Intermediärfilamente sowie deren Strukturen in der Zelle genau zu untersuchen. Während der Fokus dabei zunächst auf den biologischen und biochemischen Zusammenhängen lag, wurde in den letzten Jahren zunehmend klar, dass auch biophysikalische Prozesse das Verhalten dieser Proteine und der hierarchischen Strukturen, die sie bilden, definieren [2, 3].

Intermediärfilamente bilden zusammen mit Aktinfilamenten und Mikrotubuli, ergänzt durch zahlreiche Bindeproteine, welche die Filamente verlinken und bündeln, sowie Motorproteine, die sich entlang der Filamente bewegen und dadurch Kräfte erzeugen, das Skelett der Zelle (Abb. 1). Dieses Zytoskelett bestimmt unter anderem die mechanischen Eigenschaften von Zellen und Gewebe, beispielsweise die Reißfestigkeit der Haut, die Elastizität von roten Blutkörperchen oder die Krafterzeugung in Muskelzellen. Das Zytoskelett ist eine Art „Verbundmaterial“, das durch die Kombination dreier verschiedener Filamenttypen völlig neue Eigenschaften hervorbringt [4]...

Ulrich Schwarz • 7/2015 • Seite 29

Ulrich Schwarz • 7/2015 • Seite 29Physik der Zelladhäsion

Physikalische Kräfte tragen wesentlich zum strukturellen Zusammenhalt unseres Körpers bei.

Der menschliche Körper besteht aus mehr als zehn Billionen Zellen, die eine stabile Einheit bilden, aber auch dynamische Vorgänge wie das Schließen einer Wunde erlauben. Was hält die Zellen in unserem Körper so zusammen, dass er strukturell stabil und dynamisch zugleich sein kann? Tatsächlich sind dies viele schwache biomolekulare Bindungen zwischen den Zellen und ihrer Umgebung, die sich ständig öffnen und schließen.

Im menschlichen Körper finden sich rund 3 · 1013 Zellen, die typischerweise etwa 10 µm groß sind. Im Laufe des Lebens werden etwa 1016 Zellen gebildet. Nach der Embryonalentwicklung stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Zellteilung und -verlust ein, sodass sich die Erneuerung nahezu gleichmäßig über die Lebenszeit von etwa 80 Jahren verteilt. Demnach erzeugt unser Körper neue Zellen und verliert alte mit einer Frequenz von etwa 1016/109 s = 107 Hz. Der menschliche Körper ist also in einem Fließgleichgewicht mit sehr starker Austauschdynamik, obwohl wir ihn subjektiv als relativ statisches System wahrnehmen.

Auch bezüglich der räumlichen Anordnung der Zellen ist unser Körper hochdynamisch. Viele Zellen bewegen sich auch nach Abschluss der Entwicklungsphase, ohne dass wir dies wahrnehmen. So bewegen sich Immunzellen ständig durch den Körper, um Pathogene zu finden und zu bekämpfen, und Lernprozesse im Gehirn sind mit der Bewegung von Neuronen verbunden. Am augenfälligsten ist die Zellbewegung, wenn sich eine Wunde innerhalb von Tagen wieder schließt. Diese Dynamik der Zellen kann auch eine Bedrohung werden, wenn sich nämlich metastasierende Krebszellen im Körper ausbreiten...

Kai Dierkes und Benjamin Lindner • 4/2014 • Seite 37

Kai Dierkes und Benjamin Lindner • 4/2014 • Seite 37Haariges Hören

Haarzellen im Innenohr lassen sich als aktives Nichtgleichgewichts-System auffassen.

Bis zu 15 Millionen Menschen in Deutschland klagen gelegentlich oder auch häufiger über Hörprobleme. Die möglichen Ursachen sind vielfältig, meist jedoch ist es Lärm, der die Sinneszellen im Innenohr irreversibel schädigt. Nicht nur Mediziner und Biologen erforschen das Gehör, sondern auch Physiker. Neben Forscherneugier eint sie die Hoffnung, dass unser wachsendes Verständnis für die biophysikalische Funktionsweise des Ohres auch zu neuen diagnostischen und therapeutischen Ansätzen führen kann.

Wir können außerordentlich leise Töne wahrnehmen, die sich von den lautesten (nicht hörschädigenden) Tönen um beeindruckende zwölf Größenordnungen in der Schallintensität unterscheiden. Außerdem sind wir in der Lage, Töne auseinanderzuhalten, die sich um weniger als ein Prozent in ihrer Frequenz unterscheiden (der Halbtonabstand zweier Klaviertasten entspricht etwa sechs Prozent). Bemerkenswert ist, dass sich diese Eigenschaften nicht nur in der Aktivität bestimmter Gehirnareale manifestieren, sondern schon auf rein mechanischer Ebene in der Hörschnecke, der Cochlea (Abb. 1). Die zugrundeliegenden Mechanismen sind bisher trotz vieler Fortschritte noch nicht verstanden [1, 2].

Zu den wichtigsten neueren Erkenntnissen zählt, dass sich das Ohr nicht als passiver Detektor verstehen lässt. Vielmehr zeigen Messungen mit modernsten Methoden, dass es sich bei der Gehörschnecke um einen aktiven Verstärker handelt, d. h. um ein Organ, das Energie benötigt, um seine Empfindlichkeit und Frequenzauflösung aufrecht zu erhalten [4]. Eine erstaunliche Begleiterscheinung der Aktivität ist die mechanische Erzeugung von Tönen im Ohr selbst ohne äußere Schallsignale. Diese otoakustischen Emissionen unterhalb der Hörschwelle lassen sich mit empfindlichen Mikrophonen aufzeichnen und zur medizinischen Diagnostik verwenden. Noch herrscht keine Einigkeit darüber, wie genau der aktive Verstärker im Innenohr implementiert ist. Als erwiesen gilt jedoch, dass ein spezieller Zellentyp einen seiner zentralen Elemente bildet: die Haarzellen, die erstaunliche dynamische Merkmale aufweisen. ...

Dirk Drasdo • 11/2013 • Seite 29

Dirk Drasdo • 11/2013 • Seite 29Lebendes Gewebe im Modell

Wie sich den komplexen Regenerationsmechanismen der Leber auf die Spur kommen lässt.

Die Leber verfügt über die erstaunliche Eigenschaft, sich auch nach großen Schädigungen schnell wieder regenerieren zu können. Wie dies gelingt, ist eine bedeutende medizinische Frage, die sich nur interdisziplinär lösen lässt. Im Wechselspiel von Beobachtung, Modellierung und Experiment ist es mittlerweile gelungen, den zugrunde liegenden Mechanismen auf die Spur zu kommen. Diese Einblicke in die Leberregeneration versprechen neuartige Therapie-Ansätze bei Zirrhose und anderen Schädigungen der Leber.

Als größtes Organ des Menschen spielt die Leber eine zentrale Rolle für den gesamten Stoffwechsel. Sie ist nicht nur für die Aufnahme von Nährstoffen zuständig, sondern entgiftet auch das Blut. In der griechischen Mythologie bestrafte Zeus Prometheus dadurch, dass ein Adler jeden Tag einen Teil seiner Leber fraß, die sich anschließend wieder erneuerte, nur um am nächsten Tag abermals gefressen zu werden. Tatsächlich verfügt die Leber über eine bemerkenswerte Regenerationsfähigkeit: Bis zu 70 Prozent ihrer Masse kann der menschliche Körper nach einer Schädigung wiederherstellen. Leberschäden entstehen durch Virusinfekte, Alkohol oder bestimmte Medikamente. Eine Überdosis des Schmerzmittels Paracetamol gehört zu den häufigsten Ursachen für akutes Leberversagen. Die Substanz verursacht eine charakteristische Schädigung, bei der speziell das Zentrum der Leberläppchen betroffen ist. Von diesen funktionellen „Bausteinen“ der Leber besitzt der Mensch rund eine Million. In ihrer Mitte befindet sich die Zentralvene. Eine Vergiftung durch Paracetamol-Überdosis zerstört in jedem Leberläppchen das Gewebe, welches die Zentralvene umgibt.

Experimente mit Mäusen, deren Leber durch Tetrachlorkohlenstoff geschädigt wurden, das ähnlich wie Paracetamol wirkt, belegen die erstaunliche Regenerationsfähigkeit der Leber. Innerhalb einer Woche hatte sie sich bei den Labortieren vollständig regeneriert. Doch wie bewerkstelligt dieses Organ eine solch erstaunliche Leistung? Wie wir im Folgenden sehen werden, lässt sich diese Frage mit einer Kette aus Experimenten, Bildanalysen und Computersimulationen beantworten.

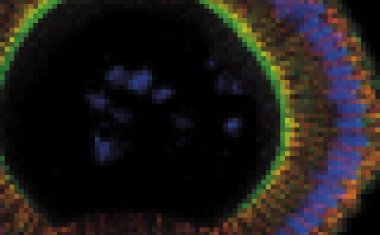

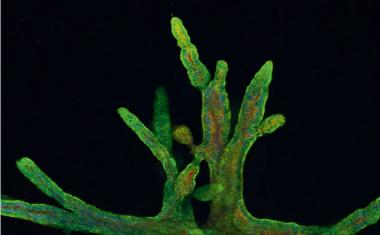

Als Referenzzustand dient die ungeschädigte Leber, deren Mikrostruktur mit einem Konfokalmikroskop vermessen wurde. Spezielle Fluorenszenzfarbstoffe zur selektiven Färbung erlauben es, in den optischen Schnittbildern einzelne Strukturen sichtbar zu machen und diese am Computer zu einem dreidimensionalen Bild zusammenzusetzen. Die im Bild enthaltene Information lässt sich durch Weiterverarbeitung der Lage, Position, Dichte und Form der Zellen sowie der Architektur der Blutgefäße quantifizieren. Aus den Verteilungen über den Parametern wurde ein repräsentatives Läppchen konstruiert, das als Startkonfiguration für die anschließende Computersimulation dient und an dem sich die Architektur mit Portalvene und -arterie, dem Netzwerk kleiner gefensterter Blutgefäße (die „Sinusoide“) sowie Zentralvene gut verdeutlichen lässt (Abb. 2c). Die spezielle Architektur des Leberläppchens stellt den optimalen Stoffaustausch zwischen Blut und den Hepatozyten, den „Arbeitstieren“ der Leber, sicher. 75 Prozent des Blutes fließen über die Portalvene, der Rest als sauerstoffreiches Blut über die Portalarterie in das Läppchen ein. Jedes Volumenelement Blut fließt genau durch eines der Läppchen. ...

Berenike Maier • 10/2012 • Seite 33

Berenike Maier • 10/2012 • Seite 33Wie Gene wandern

Stochastische Prozesse bestimmen die Dynamik des horizontalen Gentransfers zwischen Bakterien.

Höhere Lebewesen pflanzen sich sexuell fort. Die genetische Erbinformation von Vater und Mutter durchmischt sich dabei so, dass genetische Vielfalt zwischen den Individuen entsteht. Wie aber tauschen Bakterien Gene aus? Einzelmolekülexperimente haben gezeigt, dass Bakterien sehr effiziente molekulare Maschinen besitzen, die es ihnen erlauben, sogar artfremde DNA zu importieren. Genetische Schaltprozesse können die Produktion dieser Maschinen regulieren.

Im Jahr 1928 machte Frederick Griffith eine erstaunliche Beobachtung: Er isolierte und kultivierte das Bakterium Streptococcus pneumoniae, einen häufigen Erreger von Lungenentzündung. Dabei fand er heraus, dass die Bakterien entweder in virulenter oder in avirulenter Form vorkommen. Virulente Bakterien sind von einer Kapsel umhüllt, die dazu führt, dass die Bakterien dem Immunsystem ihres Wirts entkommen. Griffith mischte abgetötete virulente und lebende avirulente Bakterien und infizierte damit Mäuse, die wenige Tage nach der Infektion starben. Die nähere Untersuchung ergab, dass die ursprünglich unbekapselten Bakterien eine Kapsel entwickelt hatten. Heute wissen wir, dass diese Bakterien die DNA der toten virulenten Bakterien aufgenommen und dadurch das Gen für die Kapselbildung akquiriert haben. Dieser Prozess heißt Transformation. Der Versuch von Griffith ebnete den Weg, DNA als Träger der Erbinformation zu identifizieren.

Bakterien bestehen aus einer einzigen Zelle und vermehren sich durch Zellteilung, d. h. die Mutterzelle wird einfach dupliziert. Daher haben die Tochterzellen das gleiche Genom (Infokasten) wie ihre Mutterzelle. Durch spontane Mutation und anschließende Selektion verändert sich das Genom von Bakterien langsam. Eine solche Veränderung kann einen Selektionsvorteil mit sich bringen, zum Beispiel bei der Adaptation an wechselnde Umweltbedingungen. Schneller können sich Bakterien beim sog. horizontalen Gentransfer adaptieren, bei dem sich ein Gen mit Selektionsvorteil direkt auf ein anderes Bakterium überträgt. Ein medizinisch besonders wichtiger Selektionsvorteil ist Resistenz gegen Antibiotika, welche ebenfalls durch spontane Mutation von Genen entsteht. Wenn verschiedene Bakterien diese Resistenzgene untereinander austauschen, können schnell multiresistente Stämme entstehen. Weiterhin werden wie eben beschrieben Virulenzgene ausgetauscht. Statistische Analysen der Genome von verschiedenen Bakterienarten weisen darauf hin, dass sie einen großen Teil ihres gesamten Genoms durch horizontalen Gentransfer akquiriert haben, z. B. etwa 18 % im Darmbakterium Escherichia coli. ...

Jochen Guck • 6/2012 • Seite 39

Jochen Guck • 6/2012 • Seite 39Lebendige Optik

Die Netzhaut weist außergewöhnliche optische Eigenschaften auf.

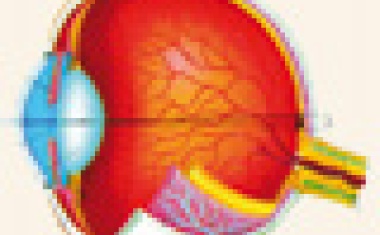

„Most of the properties of the eye are wonderful […], but some are apparently stupid.“ So urteilte Richard Feynman in seinen berühmten „Lectures on Physics“ über einen offensichtlichen, grundlegenden Fehler im Bauplan des Auges: Das Licht muss erst die gesamte einige hundert Mikrometer dicke Netzhaut durchdringen, bevor es auf die lichtempfindlichen Zellen trifft. Wie kann es sein, dass wir dennoch scharf sehen können?

machen wir uns jedoch Gedanken darüber, wie Sehen im Detail funktioniert und welche Schritte nötig sind, damit Licht vom Auge aufgenommen und in eine wahrheitsgemäße und brauchbare Repräsentation unserer Umgebung verwandelt wird. Neben den biologischen Aspekten ist es offensichtlich, dass auch die Physik eine wichtige Rolle spielt, wenn elektromagnetische Strahlung durch die brechenden Medien im Auge auf die Netzhaut abgebildet und dort letztendlich in einen biochemisch-elektrischen Reiz zur weiteren Verarbeitung durch das Gehirn umgewandelt wird.

Sicherlich ist es nicht überraschend, dass biologische Organismen irgendwann einmal während der Evolution auf die Sonne aufmerksam wurden und spezielle sensorische Fähigkeiten entwickelten, um sich dieser Energiequelle zuzuwenden oder sich daraufhin zuzubewegen. Ein schönes Beispiel hierfür ist der Schlangenstern, ein enger Verwandter der Seesterne: Dieser besitzt zwar keine Augen, hat aber die periodische Form seines aus einem Kalzit-Einkristall bestehenden Skeletts so angepasst, dass es lokal Licht auf lichtsensitive Zellen fokussiert und dabei sogar sphärische Aberrationen und Doppelbrechung minimiert.

Bei Wirbeltieren, und besonders bei Raubtieren und den Primaten, ist im Laufe der Evolution aus dem zunächst sehr primitiven Sehorgan ein hochentwickeltes und fein abgestimmtes Instrument mit beeindruckenden Eigenschaften entstanden. Zunächst einmal sind Linse, Hornhaut (Cornea) und die dazwischenliegende Flüssigkeit dafür zuständig, eine qualitativ hochwertige Abbildung der Umgebung auf der Netzhaut (Retina) zu erzeugen. Dabei spielen selbstverständlich die gleichen Aspekte eine Rolle wie bei jedem optischen Aufbau. Die vom Licht durchlaufenen Materialien müssen von hoher optischer Transparenz sein. Die Linsenzellen, aus denen die Linse besteht, verlieren deshalb während der Entwicklung ihren Zellkern und andere Organellen, um das Licht nicht zu streuen. Muskeln können die Form der Linse so verändern, dass sie Gegenstände in unterschiedlichem Abstand scharf auf der Netzhaut abbilden kann. Darüber hinaus variiert sogar der Brechungsindex der Linse in radialer Richtung so, dass chromatische und sphärische Aberrationen korrigiert werden. Und schließlich sind die Signaltransduktion des Lichts in der Netzhaut und die weitere Signalverarbeitung derart angelegt, dass sich sowohl Lichtintensitäten bei hellem Tageslicht als auch bei dunkler Nacht, wenn nur die Sterne als Lichtquelle vorhanden sind, noch sinnvoll verarbeiten lassen [1]. Kein technischer Detektor ist über acht Dekaden in der Lichtintensität hinweg derart leistungsstark. Alleine diese wenigen Beispiele sollten verdeutlichen, dass das Auge durch die Evolution auch im Hinblick auf diverse physikalische Eigenschaften hin optimiert wurde. ...

• 5/2025 • Seite 42 • DPG-Mitglieder

• 5/2025 • Seite 42 • DPG-Mitglieder