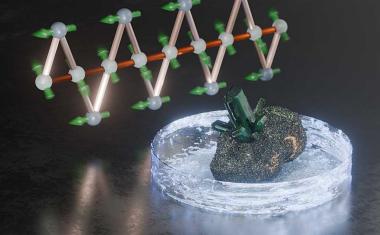

Der Selbstorganisation von Quantenkristallen auf der Spur

Giovanna Morigi und Tom Schmit liefern eine Ab-initio-Modellierung für ein Experiment an der ETH Zürich.

Giovanna Morigi und Tom Schmit liefern eine Ab-initio-Modellierung für ein Experiment an der ETH Zürich.

Die Installation eines optischen Messgeräts von Dive im Reinraum des Fraunhofer IPMS senkt den Kontrollaufwand während der Waferfertigung erheblich.

Das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation feiert 100. Geburtstag.

Neue leistungsstarke Software liefert bessere Daten, deren Analyse zeigt Gleichgewicht zwischen magnetischen und thermodynamischen Kräften.

Stochastische stimulierte Röntgen-Raman-Streuung hilft, das Verständnis chemischer Reaktionen und Materialeigenschaften mit superaufgelösten Details zu verbessern.

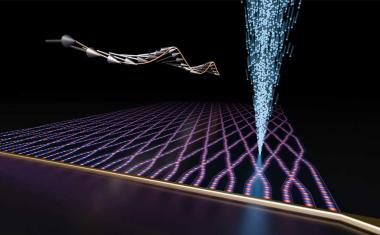

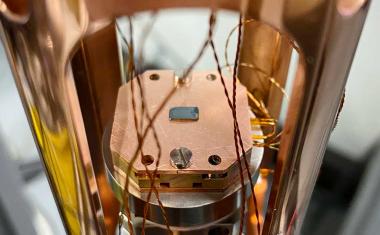

Das Verbundprojekt tubLAN Q.0 will ein quantengesichertes, sternförmiges Mehrparteien-Netzwerk schaffen. Die Zutaten: Einzelphotonenquellen auf Basis zirkularer Kavitäten.

Mit dem ALMA-Teleskop und dem James Webb Weltraumteleskop konnten Astronom:innen die früheste Phase der Planetenentstehung um einen Protostern einfangen.

Forschende aus Jülich und Frankfurt/Oder haben eine stabile Legierung CSiGeSn entwickelt, die neue Möglichkeiten für Anwendungen an der Schnittstelle von Elektronik, Photonik und Quantentechnologie eröffnet.

Physiker:innen von Stanford und der Australian National University für maßgebliche Fortschritte in den Bereichen der nichtlinearen Optik, Metamaterialien und Nanophotonik geehrt.

Ein Team der Unis Münster und Heidelberg hat Wellenleiter hergestellt, in denen sich die Spinwellen besonders weit ausbreiten können. Damit hat es das bisher größte Spinwellenleiter-Netzwerk erzeugt.

Ein handelsübliches Gerät hilft den Forschenden von SuperKEKB, den Ursprung eines plötzlichen Strahlausfalls zu identifizieren und Beam-Patterns zu unterscheiden.

Forschenede von Harvard und der TU Wien haben einen neuartigen abstimmbaren Halbleiterlaser entwickelt, der eine gleichmäßige breitbandige Wellenlängenabstimmung in einem einfachen, chipgroßen Design ermöglicht.

Das Apollo-Sojus-Test-Projekt vor 50 Jahren war nicht nur ein Zeichen der Völkerverständigung, sondern diente auch der Wissenschaft.

Mit der insgesamt elften Kooperation dieser Art baut das FBH das Quantenökosystem in Berlin weiter aus.

Die LIGO-Virgo-KAGRA (LVK)-Kollaboration hat anhand von Gravitationswellen die Verschmelzung der massereichsten beobachteten Schwarzen Löcher mit den LIGO-Observatorien in Hanford und Livingston, USA nachgewiesen.

Das weltweit führende Event in Braunschweig hatte die Zukunft der Beschichtungstechnologie im Fokus.

Internationales Forschungsteam findet die Erklärung für das unerwartete Verhalten des Minerals in aufwändigen numerischen Simulationen der magnetischen Struktur.

Die Satellitenmission Gaia hat das Verständnis unserer Milchstraße phänomenal erweitert, wie die neue „Physik in unserer Zeit“ schildert.

Am kanadischen Forschungszentrum in Vancouver hat ein internationales Team die r-Prozess-Nukleosynthese untersucht und von drei besonders neutronenreichen Zinn-Isotopen die Massen bestimmt.

Das BMFTR hat die aussichtsreichsten Forschungsinfrastrukturen aus dem nationalen Priorisierungsverfahren bekannt gegeben.

Mit modulierten Laserpulsen und Magnetfeldern lassen sich optisch inaktive dunkle Exzitonen kontrollieren und für die Speicherung und Verarbeitung von Quantenzuständen nutzbar machen.

Naturwissenschaftliche und naturwissenschaftsdidaktische Gesellschaften äußern sich in einer Stellungnahme kritisch zu einem möglichen „Verbundfach“, das den naturwissenschaftlichen Fachunterricht ersetzen könnte.

Ergebnis des Projekts Carmenes: Erdähnliche Planeten finden sich besonders häufig um massearme Sterne.

Der FemtoFiber ultra FD erlaubt plug-and-play Multiphotonenmikroskopie mit automatischer Femtosekunden-Faserkopplung.

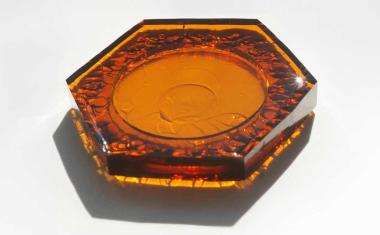

Drei führende Akteure der Halbleiterforschung- und Entwicklung – das Leibniz-IKZ, PVA TePla und Siltronic – bündeln ihre Expertise in einem wegweisenden Projekt zur Skalierung der Aluminiumnitrid (AlN) Kristallzüchtung.

Die neue Website peace4europa.org sammelt Unterschriften für die Verwendung eingefrorener russischer Mittel zum Wiederaufbau der Ukraine.

Ein Forschungsteam der Hochschule München hat ein Tool entwickelt, das die Analyse von Sternentstehungsgebieten deutlich effizienter und verlässlicher macht.

Die Theorie der ungenauen Wahrscheinlichkeiten steht im Mittelpunkt des „International Symposium on Imprecise Probabilities: Theories and Applications“.

Experimente am CERN haben ein unvorhergesehenes Verhalten der Top-Quarks beobachtet, wonach die schwersten aller Elementarteilchen eine flüchtige Verbindung eingehen.

Empa-Forscher kombinieren Röntgenvideos mit virtuellen 3D-Modellen des Schultergelenks, um millimetergenau Instabilitäten zu erfassen, die meist nur auftreten, wenn man die Schulter bewegt.

VLT-Aufnahme zeigt Überreste eines Weißen Zwergsterns, der sein Ende durch zwei Explosionen gefunden hat.

Beim diesjährigen International Young Physicists' Tournament (IYPT) in Schweden erreichte das deutsche Team einen dritten Platz und sicherte sich damit eine Goldmedaille.

Vom 2. bis 4. Juli 2025 fand im IHP – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder) – die fünfte Free Silicon Conference (FSiC) statt.

Experimentelle Studie auf einem photonischen Quantenprozessor weist in Richtung vielversprechender neue Anwendungen für optische Quantencomputer.

Université Paris Cité, brasilianisches Observatório Nacional und Universität Tübingen kooperieren zur Erforschung des sonnennächsten Planeten.