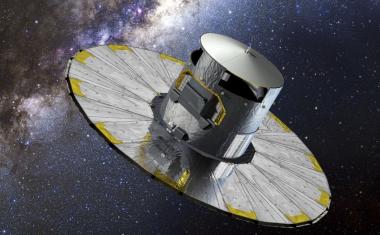

Revolutionärer Sternenspäher

Die Satellitenmission Gaia hat das Verständnis unserer Milchstraße phänomenal erweitert, wie die neue „Physik in unserer Zeit“ schildert.

Eva Grebel

„Die europäische Satellitenmission Gaia hat unser Verständnis der Milchstraße revolutioniert“ – auf diese Aussage stößt man häufig, aber was ist damit eigentlich gemeint? Wie kann ein einziger Satellit ein ganzes Forschungsgebiet revolutionieren? Gaia hat die Positionen, Bewegungen, Entfernungen und Helligkeiten von fast zwei Milliarden Himmelskörpern durch vielfach wiederholte Beobachtungen über zehn Jahre mit unerreichter Präzision vermessen. Der Satellit könnte noch die Bewegung einer Lichtquelle registrieren, wenn sich diese in der Entfernung des Mondes um nur vier Zentimeter verschieben würde. Gaia erzeugt damit die umfassendste und genaueste Kartierung der Milchstraße, die es je gab.

Für eine große Zahl von Sternen liefert Gaia erstmals Phasenrauminformation – Positionen und Entfernungen sowie dreidimensionale Bewegungen – sowie astrophysikalische Parameter wie Leuchtkraft, Temperatur und chemische Elementhäufigkeiten. Daraus lassen sich oft auch Altersschätzungen ableiten. Somit ergibt sich eine dynamische, zehndimensionale Karte der Milchstraße und ein hoch detailliertes Bild der Eigenschaften und Entwicklung der Komponenten unserer Heimatgalaxis. Ergänzt wird dies durch weitere, insbesondere spektroskopische Daten aus bodengebundenen Himmelsdurchmusterungen.

Ein paar Beispiele bahnbrechender Erkenntnisse zur Struktur und Entwicklungsgeschichte der Milchstraße dank Gaia:

- Entdeckung zahlreicher neuer Sternhaufen; Erforschung ihrer dynamischen Entwicklung und Auflösung und somit des Ursprungs der stellaren Feldpopulation der Milchstraße;

- Charakterisierung der S-förmigen Verformung („Warp“) der Außenbereiche der ausgedehnten jungen Scheibenkomponente („dünne Scheibe“), verursacht durch Wechselwirkungen mit massereichen Satellitengalaxien wie den Magellanschen Wolken und durch die Verschmelzung mit der Sagittarius-Zwerggalaxie während der letzten rund sechs Milliarden Jahre;

- Entdeckung der Überreste der massereichen Zwerggalaxie Gaia-Enceladus, die vor etwa zehn Milliarden Jahren mit der Milchstraße verschmolz und die damalige dünne Scheibe der Milchstraße durch Bahnstörungen aufblähte, mit der Bildung der heutigen alten „dicken Scheibe“, was außerdem maßgeblich beitrug zum Aufbau des inneren Teils der alten sphärischen Sternkomponente, die die Milchstraße als innerer Halo umgibt;

- Entdeckung unzähliger Sternströme von zerrissenen kleinen Zwerggalaxien und Nachweis, dass die fernen lichtschwachen Außenbereiche der Milchstraße (äußerer Halo) praktisch ausschließlich aus solchen extern gebildeten Sternen bestehen;

- Entdeckung einer uralten Komponente im Zentralbereich der Milchstraße, teils aus in unserer Galaxis entstandenen Sternen („Aurora“) und teils aus Sternen einer akkretierten massereichen Zwerggalaxie („Heracles“).

Der enorme Datenschatz von Gaia ist nicht nur für die Erforschung der Milchstraße interessant, sondern ermöglicht unter anderem auch die Entdeckung und Charakterisierung von Exoplaneten, von Asteroiden im Sonnensystem, von veränderlichen Sternen und anderen Sterntypen, von Doppel- und Mehrfachsternen sowie von nicht Materie akkretierenden stellaren Schwarzen Löchern, die aufgrund der Bahnstörung von Begleitsternen nachweisbar sind. Mithilfe von Gaia-Daten lässt sich die Verteilung der Dunklen Materie in der Milchstraße ableiten, die Allgemeine Relativitätstheorie testen und die Konstanz der Gravitationskonstante untersuchen. Auch für etliche Fragen in der Extragalaktik, wie zur inneren Struktur von Quasaren, und in der Kosmologie, etwa bei der Bestimmung der Hubble-Konstanten, sind die Gaia-Daten wertvoll. Die Gaia-Messungen haben wesentliche Auswirkungen auf fast alle Bereiche der Astronomie, wie Stefan Jordan in seinem Übersichtsartikel in der aktuellen „Physik in unserer Zeit“ eindrucksvoll aufzeigt.

Nach etwa zehneinhalb Jahren erfolgreichen Einsatzes wurde Gaia Ende März 2025 von der europäischen Raumfahrtagentur deaktiviert. Damit war Gaia doppelt solange in Betrieb wie ursprünglich geplant. Die gewaltige Datenmenge, die wir Gaia verdanken, umfasst dennoch nur etwa ein Prozent der Sterne unserer Heimatgalaxis und ist noch bei Weitem nicht vollständig ausgewertet. Denn nur ein Teil dieses komplexen, großen Datensatzes wurde bisher prozessiert und damit wissenschaftlich nutzbar gemacht – weitere Freigaben noch umfangreicherer und verbesserter Kataloge folgen in den nächsten Jahren. Eine Besonderheit dabei ist, dass die Daten bei jeder Freigabe sofort weltweit zur Verfügung stehen, ohne privilegierten Vorabzugang für bestimmte Wissenschaftsteams.

Gaia-Daten werden also auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch zu zahlreichen wichtigen Entdeckungen und Durchbrüchen führen!