Von der Marine zur Physik

Vor 150 Jahren wurde der französische Experimentalphysiker Maurice de Broglie geboren, der sich besonders mit Röntgen-Beugung und Spektroskopie befasste.

Anne Hardy

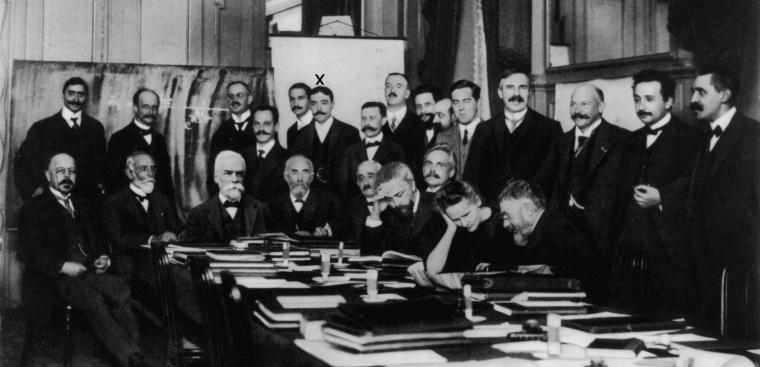

Maurice de Broglie, der ältere Bruder des Nobelpreisträgers Louis de Broglie, war zu seiner Zeit ein bekannter und geehrter Physiker. So gehörte er zu der sechsköpfigen französischen Delegation, die 1911 am ersten Solvay-Kongress in Brüssel teilnahm. Sein 17 Jahre jüngerer Bruder Louis hatte da gerade erst sein Studium der Physik und Mathematik an der Sorbonne begonnen.

Als Maurice aus Brüssel zurückkehrte, berichtete er von den Diskussionen über die Quantentheorie und weckte damit Louis' Interesse an der neuen Physik. 22 Jahre später, 1933, fuhren die Brüder zum ersten und einzigen Mal zusammen auf den Solvay-Kongress. Louis hatte inzwischen den Nobelpreis erhalten (1929) und war Physikprofessor in Paris, während Maurice in seinem Privatlabor experimentierte.

Die Brüder entstammten einer alt-adeligen Familie. Maurice de Broglie wurde am 27. April 1875 in Paris geboren. Seine Vorväter bekleideten in 10. Generation wichtige Staatsämter. So war Vater Victor de Brogle Abgeordneter des Departement Mayenne an der Loire und sein Urgroßvater Louis-Victor war 1789 konstituierendes Mitglied der ersten französischen Nationalversammlung. 1794 starb er durch die Guillotine.

Wie es von einem adeligen Sohn erwartet wurde, machte Maurice eine militärische Ausbildung und wählte die Marine. Im zweiten Anlauf bestand er die Aufnahmeprüfung in der „Ecole Navale“, in der Mathematik-Kenntnisse geprüft wurden. 1893 ging er an Bord des Ausbildungsschiffs „Borda“. Unter seinen Kameraden galt er als verträumter Wissenschaftler, der lieber in seiner Kabine physikalische Probleme löste, als das Marssegel zu reffen.

Die Entdeckung der Röntgenstrahlen und der Radioaktivität faszinierten Maurice de Broglie so sehr, dass er sich der Forschung zuwandte. 1889 ließ er sich für sechs Monate beurlauben. Er richtete sein Labor im Haus der Familie ein (mit einem selbst gebauten Röntgenapparat) und erlangte an der Universität Marseille ein Zertifikat in Physik.

Zurück bei der Marine kreuzte er an Bord diverser Schiffe durch das Mittelmeer und studierte nebenbei weiter. 1900 erlangte er die „Licence“ in Physik. Zu dieser Zeit war er Fähnrich zur See auf dem Schlachtschiff Saint Louis. Einer seiner Kameraden beschreibt den jungen Maurice: „Er war ein legendäres Wesen: mit welcher Leichtigkeit und Hartnäckigkeit er alles studierte. Er war sehr non-konformistisch und beurteilte mit Strenge die Begriffe der Physik, Optik und Chemie, die er gnadenlos sezierte.“

Aufgrund seiner Physikkenntnisse wurde der junge Offizier beauftragt, auf den Schiffen seines Geschwaders die kürzlich von Marconi entwickelte drahtlose Telegraphie einzuführen. Diese Aufgabe erfüllte er mit Bravour. Seine Konstruktionen ersparten der Marine den Kauf teurer ausländischer Patente. 1902 wurde de Broglies erste „Mitteilung“ (zur Untersuchung der Resonanz in Antennen) an der „Académie des Sciences“ verlesen.

1904 heiratete er Camille Bernou de Rochetaillée. Dem Paar wurde im gleichen Jahr eine Tochter geboren, die bereits mit sechs Jahren starb. De Broglie ließ sich erneut beurlauben, verlängerte den Urlaub mehrmals und nahm 1908 seinen Abschied von der Marine. Während der Großvater die wissenschaftliche Tätigkeit von Maurice noch kritisch beäugt hatte, war sein Vater inzwischen davon überzeugt, dass er dem Namen der Familie auch als Physiker Ehre machen würde.

Maurice de Broglie ging zunächst an das Observatorium in Meudon, wo er das Spektroskopieren lernte. Dann stieß er zur Gruppe von Paul Langevin, der Schüler aus aller Welt anzog. Dort promovierte er 1908 über die Ionisation von Gasen. Da die staatlichen Labore zu dieser Zeit unterfinanziert waren, richtete Maurice de Broglie im Untergeschoss seines Hauses ein Privatlabor ein, das er später auf ein Haus in der Nachbarschaft ausdehnte. Es enthielt moderne Apparate, unter anderem eine Ionisationskammer, ein Ultra-Mikroskop und einen Röntgenapparat. Der jüngere Bruder Louis war ein häufiger Besucher. 1923 wurde das Labor zum staatlichen französischen Röntgenlabor, in dem in den folgenden Jahrzehnten wichtige Grundlagenforschung gemacht wurde.

Die Entdeckung der Röntgenstrahleninterferenz durch Max von Laue im Jahr 1912 regte Maurice de Broglie zu eigenen Untersuchungen über die Struktur der Materie an. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zwang ihn 1914, sein Labor, aber nicht die Forschung zu verlassen. Er wurde zunächst nach Saintes-Maries-de-la-Mer, dann nach Bordeaux abkommandiert, um die Kommunikation mit drahtloser Telegraphie zu verbessern.

1915 rief ihn Paul Langevin an das Ministerium für Erfindungen und beauftragte ihn, Beziehungen zu seinen britischen Kollegen unter dem Kommando der Admiralität aufzunehmen. De Broglie widmete sich in dieser Kooperation dem bisher ungelösten Problem der Kommunikation mit U-Booten auf Tauchstation. Er zeigte, dass sich dazu langwellige Signale eigneten, weil sie sich unter Wasser bis zu 1000 km vom Sender entfernt ausbreiteten. Zusammen mit Langevin machte er erste Versuche, feindliche U-Boote mit Quarz-Echoloten zu orten. Für diese Arbeiten wurde er 1916 zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.

Nach dem Krieg kehrte de Broglie in sein Labor zurück. Es wurde die intensivste Phase der Zusammenarbeit mit seinem jüngeren Bruder Louis, für den er nach dem Tod des Vaters Mentor und Lehrer war. 1921 schrieben die Brüder gemeinsam ein Lehrbuch zur Einführung in die Röntgen- und Gammastrahlung. Im Labor von Maurice de Broglie lernte auch der spätere Nobelpreisträger Satyendranath Bose Röntgenkristallografie.

In diesem Umfeld schrieb Louis de Broglie 1924 seine Dissertation, die ihm den Nobelpreis einbrachte. Seinem Bruder dankte er rückblickend: „Unsere langen Diskussionen über die Schwierigkeiten, in denen sich die theoretische Interpretation der Quantenphysik befand, der Nachdruck, mit dem Sie meine Aufmerksamkeit auf die Bedeutung und unleugbare Exaktheit des Welle-Teilchen-Dualismus der Strahlung lenkten, leiteten nach und nach meine Gedanken, die sich der rätselhaften Existenz von Quanten schon lange bewusst waren. So kam ich im Herbst 1923 zu den fundamentalen Ideen, die ich im folgenden Jahr in meiner Dissertation entwickelte […] Es ist sicher, dass diese Gedanken in meinem Geist in der Atmosphäre Ihres Labors und dem Einfluss unseres Gedankenaustausches reiften.“

Maurice de Broglie wurde 1924 in die Académie des Sciences gewählt. 30 Jahre später sollte er ihr Präsident werden. Auch andere europäische Wissenschaftsakademien nahmen ihn in ihre Reihen auf (Belgien, die Niederlande, Schweden). 1939 erschien sein Buch „Atome, Radioaktivität, Transmutationen“.

Während des Zweiten Weltkriegs, als die Nazis Paris besetzen, musste Paul Langevin seine Lehrtätigkeit am Collège de France aufgeben. 1942 wurde er nach Troyes geschickt und dort unter Hausarrest gestellt. Der Rat der Professoren bat Maurice de Broglie, die Nachfolge anzutreten. Nach anfänglicher Weigerung nahm er an, stellte jedoch sicher, dass Langevins Anrecht auf die Professur erhalten blieb. Bei seinen Studenten war de Broglie genauso beliebt wie bei den Kameraden in der Marine. Sie durften jederzeit an seiner Tür klopfen und Probleme mit ihm diskutieren.

Nachdem Langevin sein Amt 1946 wieder aufgenommen hatte, setzte sich de Broglie zur Ruhe, übernahm aber verschiedene Ämter, unter anderem den Vorsitz des wissenschaftlichen Rats für Atomenergie und der Französischen Physikalischen Gesellschaft.

Privat war er ein charmanter Gastgeber, der mit seinen Gästen aktuelle wissenschaftliche Fragen besprach oder sie mit Geschichten aus seiner Zeit zur See unterhielt. Zum Ende seines Lebens, er ging auf die 80 zu, verbrachte er aus gesundheitlichen Gründen viel Zeit in Nizza. Er starb 1960 im Alter von 85 Jahren in Neuilly bei Paris.

Quellen und weitere Informationen

- Pierre Lépine, Notice historique sur la vie et les travaux de Maurice de Broglie (1875–1960) académicien libre, C.R. Acad. Sci. (Paris), 19 März 1962, S. 625–656 PDF

- René Sudre, L´oeuvre scientifique de Maurice de Broglie, in: Revue des deux mondes, 1960, S. 577–582 PDF

- Wm. Wilson, Maurice, Le Duc de Broglie, 1875-1960, Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 7, 30 (1961) PDF

AP