Die Maße aller Dinge

Vor 150 Jahren legte das metrische System die Grundlage für ein internationales Einheitensystem.

Laura Lehmann

Am 20. Mai 2025 jährt sich die Einigung auf ein einheitliches metrisches System zum 150. Mal. Die internationale Meterkonvention, die anfangs 17 Staaten unterzeichneten, legte den Grundstein, um wissenschaftliche Messgrößen zu vereinheitlichen und ebnete damit den Weg für das Internationale Einheitensystem (SI), das zum zentralen Maßstab für Wissenschaft, Technik und globalen Handel wurde.

Vom Bremer Fuß und der Hamburger Elle bis zum Metermaß

Die Geschichte des standardisierten Maßsystems reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Damals existierten zahllose regionale Maßeinheiten, die sich je nach Herrscher oder Stadt unterschieden. Allein für die Definition der Länge gab es in Deutschland über 100 verschiedene „Fußmaße“. Die Idee eines Maßsystems, das sich an einer dezimalen Struktur orientieren und auf geodätischen Größen beruhen sollte, kam bereits 1670 auf.

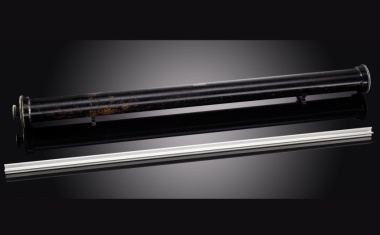

Im Jahr 1792 begann die französische „Académie des Sciences“ mit der Entwicklung einer neuen Längeneinheit basierend auf einer geeigneten physikalischen Größe. Als Grundlage diente die Vermessung eines Erdmeridian-Viertels. Der Zehnmillionste Teil dieser Strecke repräsentierte schließlich „einen Meter“. Der erste physische „Urmeter“ („Mètre provisoire“) wurde 1799 aus Platin gegossen. Gleichzeitig definierte das französische metrische System das Ur-Kilogramm als die Masse eines Liters Wasser bei 0°C und legte das Stère als Raummaß für Brennholz fest.

Die internationale Einigung: Die Meterkonvention von 1875

Mit der Industrialisierung und dem zunehmenden internationalen Handel gewann ein einheitliches Maßsystem über nationale Grenzen hinweg an Bedeutung. Am 20. Mai 1875 unterzeichneten 17 Staaten – darunter auch Deutschland, Frankreich und die USA – die Meterkonvention in Paris und einigten sich damit auf die Maßgrößen für Gewicht, Länge und Zeit. Dieses Abkommen markierte auch ein wichtiges politisches Signal: Das einheitliche Messen schafft die Grundlage für eine zukünftige globale Zusammenarbeit.

Im Zuge der Konvention entstand auch das Internationale Büro für Maß und Gewicht (BIPM), das sich bis heute die Weiterentwicklung und Vereinheitlichung der Maßeinheiten koordiniert. In enger Zusammenarbeit setzt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) die internationalen Standards in Deutschland um. Sie ist eine der führenden nationalen Metrologie-Institutionen, stellt hochpräzise Referenzwerte für internationale Vergleichsmessungen bereit und trägt dazu bei, neue Methoden zur Realisierung von Maßeinheiten zu entwickeln.

Nach einiger Zeit ergänzten weitere wichtige Einheiten das metrische System über Meter und Kilogramm hinaus, sodass heute sieben Basiseinheiten schließlich das internationale Einheitensystem (SI) bilden: Meter (Länge), Kilogramm (Gewicht), Sekunde (Zeit), Kelvin (Temperatur), Ampère (elektrische Stromstärke), Mol (Stoffmenge), Candela (Lichtstärke).

Das Ende von Urmeter und Urkilogramm

Die anfänglich definierten Referenzobjekte, der Urmeter und das Urkilogramm, erwiesen sich mit der Zeit als problematisch: Das Material alterte, dehnte sich aus oder verlor an Masse. Deshalb erfolgten im 20. und 21. Jahrhundert Maßnahmen, um das Einheitensystem durch fundamentale Naturkonstanten zu definieren.

Seit 1983 stellt die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum die Grundlage des Meters dar – konkret die Strecke, die Licht in 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt. Die Sekunde wiederum basiert auf der Schwingung eines Cäsium-Atoms. Vor sechs Jahren traten alle Basiseinheiten des SI als vollständig neue Definitionen in Kraft. Sie beruhen nun auf unveränderlichen Naturkonstanten wie der Planck-Konstante oder der Boltzmann-Konstante, welche laut dem namensgebenden Max Planck „unabhängig von speciellen Körpern und Substanzen, ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle, auch ausserirdische und aussermenschliche Culturen notwendig behalten und welche daher als ‚natürliche Masseeinheiten‘ bezeichnet werden können.“

Das metrische System heute

Das Internationale Einheitensystem (SI) ist heute die weltweite Referenz. Das gilt nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in Wirtschaft, Technik und Medizin. Es ermöglicht präzise, reproduzierbare Messungen und ist unverzichtbar für die internationale Zusammenarbeit sowie den wissenschaftlichen Fortschritt. Mittlerweile zählt die Meterkonvention insgesamt 64 Vollmitglieder und 37 assoziierte Mitglieder.

Trotz seiner Vorteile hat sich das metrische System nicht überall vollständig durchgesetzt. Obwohl die USA zu den Staaten gehört, die die Meterkonvention als erstes unterzeichneten, dominiert in der Bevölkerung nach wie vor das angloamerikanische Maßsystem mit Inches, Gallonen und Fahrenheit. Das metrische System wird hier ausschließlich in Forschung und Entwicklung in der internationalen Zusammenarbeit eingesetzt.

Die Vereinheitlichung der globalen Maßsysteme, wird in diesem Jahr an drei Tagen in Paris gefeiert. Zum Jubiläumstag am 20. Mai veranstaltet das Internationale Büro für Maß und Gewicht (BIPM) ein UNESCO - Symposium in Paris. An den beiden darauffolgenden Tagen folgt eine wissenschaftliche Konferenz zur Zukunft der Metrologie in Versailles. Prof. Dr. Cornelia Denz, die PTB-Präsidentin, moderiert dabei die Konferenzsession „The FAIR Digital Revolution“.

Das metrische System ist unverzichtbar in der modernen Welt. 150 Jahre nach der Unterzeichnung der Meterkonvention bleibt es ein lebendiges Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung zu nachhaltigen Strukturen führen kann. Es ist kein statisches Konzept, sondern verlangt kontinuierliche Weiterentwicklung, um den Anforderungen der modernen Wissenschaft gerecht zu werden. Die Sekunde, die sich bisher über Cäsium-Atomuhren definierte, könnte in den kommenden Jahren mithilfe optischer Atomuhren um Größenordnungen präziser bestimmt werden. Über eine mögliche Neudefinition entscheidet hierbei die Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM), bei der auch das BIPM anwesend ist.