Der Selbstorganisation von Quantenkristallen auf der Spur

Giovanna Morigi und Tom Schmit liefern eine Ab-initio-Modellierung für ein Experiment an der ETH Zürich.

Giovanna Morigi und Tom Schmit liefern eine Ab-initio-Modellierung für ein Experiment an der ETH Zürich.

Neue leistungsstarke Software liefert bessere Daten, deren Analyse zeigt Gleichgewicht zwischen magnetischen und thermodynamischen Kräften.

Stochastische stimulierte Röntgen-Raman-Streuung hilft, das Verständnis chemischer Reaktionen und Materialeigenschaften mit superaufgelösten Details zu verbessern.

Mit dem ALMA-Teleskop und dem James Webb Weltraumteleskop konnten Astronom:innen die früheste Phase der Planetenentstehung um einen Protostern einfangen.

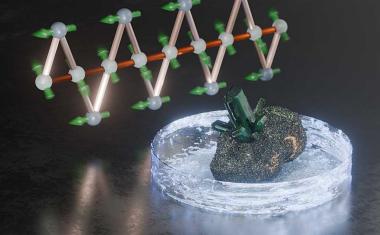

Forschende aus Jülich und Frankfurt/Oder haben eine stabile Legierung CSiGeSn entwickelt, die neue Möglichkeiten für Anwendungen an der Schnittstelle von Elektronik, Photonik und Quantentechnologie eröffnet.

Ein Team der Unis Münster und Heidelberg hat Wellenleiter hergestellt, in denen sich die Spinwellen besonders weit ausbreiten können. Damit hat es das bisher größte Spinwellenleiter-Netzwerk erzeugt.

Forschenede von Harvard und der TU Wien haben einen neuartigen abstimmbaren Halbleiterlaser entwickelt, der eine gleichmäßige breitbandige Wellenlängenabstimmung in einem einfachen, chipgroßen Design ermöglicht.

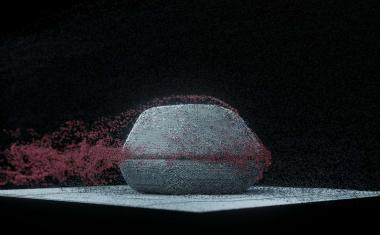

Die LIGO-Virgo-KAGRA (LVK)-Kollaboration hat anhand von Gravitationswellen die Verschmelzung der massereichsten beobachteten Schwarzen Löcher mit den LIGO-Observatorien in Hanford und Livingston, USA nachgewiesen.

Internationales Forschungsteam findet die Erklärung für das unerwartete Verhalten des Minerals in aufwändigen numerischen Simulationen der magnetischen Struktur.

Am kanadischen Forschungszentrum in Vancouver hat ein internationales Team die r-Prozess-Nukleosynthese untersucht und von drei besonders neutronenreichen Zinn-Isotopen die Massen bestimmt.

Mit modulierten Laserpulsen und Magnetfeldern lassen sich optisch inaktive dunkle Exzitonen kontrollieren und für die Speicherung und Verarbeitung von Quantenzuständen nutzbar machen.

Ergebnis des Projekts Carmenes: Erdähnliche Planeten finden sich besonders häufig um massearme Sterne.

Ein Forschungsteam der Hochschule München hat ein Tool entwickelt, das die Analyse von Sternentstehungsgebieten deutlich effizienter und verlässlicher macht.

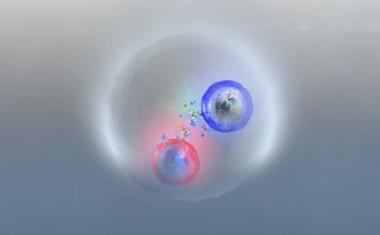

Experimente am CERN haben ein unvorhergesehenes Verhalten der Top-Quarks beobachtet, wonach die schwersten aller Elementarteilchen eine flüchtige Verbindung eingehen.

VLT-Aufnahme zeigt Überreste eines Weißen Zwergsterns, der sein Ende durch zwei Explosionen gefunden hat.

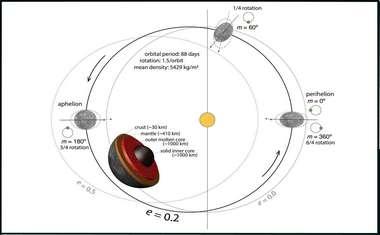

Université Paris Cité, brasilianisches Observatório Nacional und Universität Tübingen kooperieren zur Erforschung des sonnennächsten Planeten.

Ein Forschungsteam geleitet von der University of Science and Technology of China hat upconversion contact lenses (UCLs) entwickelt, die das Sehen im nahen Infrarot ermöglichen.

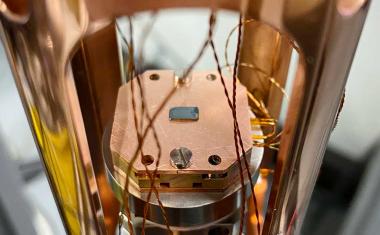

Ein vielversprechender Ansatz zum Stromsparen in Rechenzentren könnte in der Kälte liegen. Einsparungen von bis zu 80 % scheinen möglich, wie eine Analyse eines internationalen Forschungsteams um Qing-Tai Zhao zeigt.

Entwickelt am Leibniz-IPHT in Jena und am INRS in Kanada: Ein photonischer Chip nutzt Zeit-Bin-Kodierung, um mehr Informationen pro Photon zu übertragen.

Ein in München entwickeltes Modell zeigt, wie biologische Prozesse die verschlungene interne Architektur des Thymus formen – und so Autoimmunreaktionen besser unterdrücken können.

Am GSI-Schwerionensynchrotron SIS18 ist es erstmalig gelungen, zwei unterschiedliche Ionenstrahlen mit voneinander abweichenden Umlauffrequenzen gemeinsam im selben Zyklus zu beschleunigen und zu extrahieren.

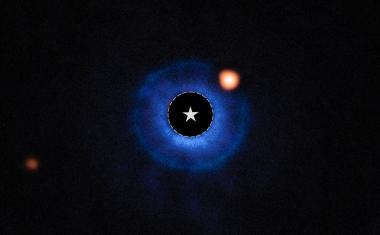

TWA 7 b ist der leichteste Planet, der direkt abgebildet werden konnte, und ist eine wichtige Etappe hin zur Abbildung erdähnlicher Planeten.

Elektronen bilden einen stark korrelierten Zustand, in dem sie kollektiv agieren.

Überraschende Defekte in winzigen Metallteilchen aufgespürt – Entdeckung könnte Entwicklung effizienterer Katalysatoren beflügeln.

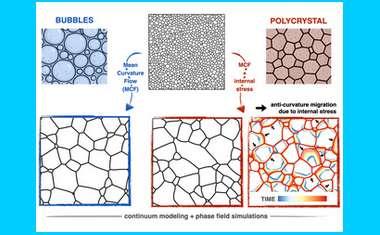

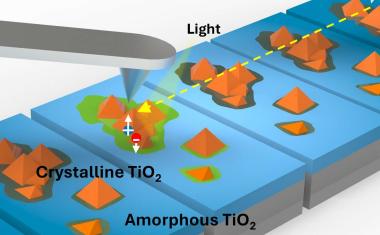

Studie eröffnet neue Wege, um Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften zu entwickeln.

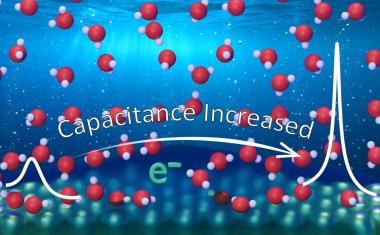

Geheimnis hinter hohen Elektrodenkapazitäten gelüftet.

Neues Verfahren ist relevant für Fusions- und Materialforschung.

Auf der erdzugewandten Seite haben sich Gesteine mit überraschend viel Chlor gebildet.

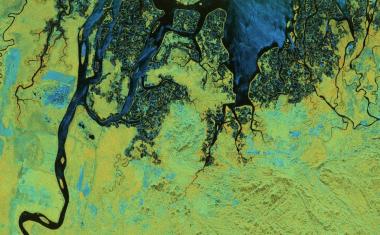

Per Radar aus dem All die Biomasse unseres Planeten präzise bestimmen.

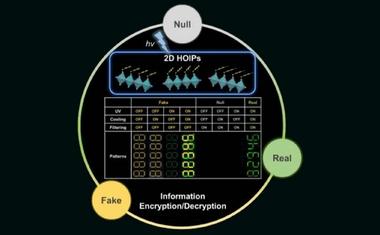

Mit lumineszierenden Perowskiten sicher und hocheffizient ver- und entschlüsseln.

Die ersten Bilder des Vera C. Rubin Observatoriums wurden veröffentlicht.

Orbitale Eigenschaften erzeugen Gezeitenspannungen, die Spuren auf der Oberfläche des Planeten hinterlassen können.

Anlage zählt jedes einzelne Röntgenphoton und liefert so detailliertere Bilder mit mehr anatomischen und funktionalen Informationen.

Verfahren ermöglicht die Messung von Spannungsänderungen auf der Oberfläche von Photoelektroden im Millisekunden-Bereich.

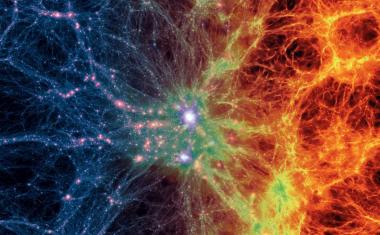

Astronomen spüren Teil der „fehlenden“ baryonischen Materie auf.