Verlustarmer Spinwellenleiter ermöglicht große Netzwerke

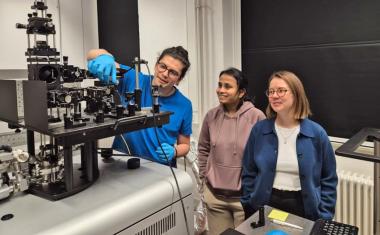

Ein Team der Unis Münster und Heidelberg hat eine neue Methode entwickelt, Wellenleiter herzustellen, in denen sich die Spinwellen besonders weit ausbreiten können. Damit hat es das bisher größte Spinwellenleiter-Netzwerk erzeugt.

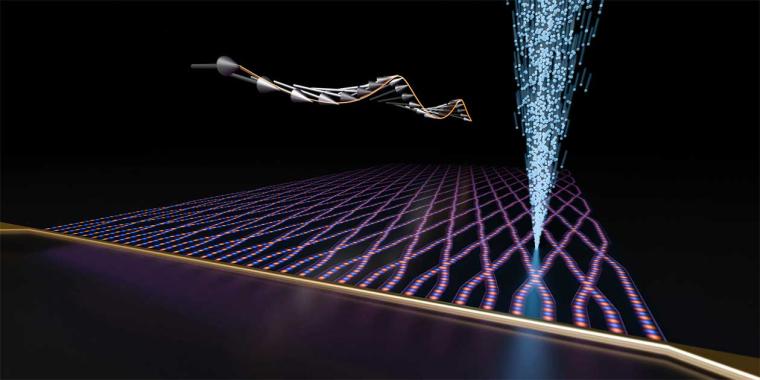

Der rasante Anstieg von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) geht mit einem zunehmenden Energiebedarf einher. Deshalb ist es wichtig, energiesparende Lösungen für KI-Hardware zu finden. Eine vielversprechende Idee ist die Verwendung von Spinwellen zur Informationsverarbeitung. Ein Team der Universitäten Münster und Heidelberg um Rudolf Bratschitsch hat nun eine neue Methode entwickelt, Wellenleiter herzustellen, in denen sich die Spinwellen besonders weit ausbreiten können. Damit hat es das bisher größte Spinwellenleiter-Netzwerk erzeugt. Weiterhin ist es der Gruppe gelungen, die Eigenschaften der im Wellenleiter geführten Spinwelle gezielt zu kontrollieren. So ließ sich zum Beispiel die Wellenlänge und die Reflexion der Spinwelle an einer Grenzfläche gezielt verändern.

Die Ausrichtung vieler Spins in einem Material bestimmt dabei seine magnetischen Eigenschaften. Legt man mit einer Antenne einen Wechselstrom an ein magnetisches Material an und erzeugt damit ein sich änderndes magnetisches Feld, können die Spins im Material eine Spinwelle ausbilden.

Mit diesen Spinwellen wurden bisher einzelne Bauelemente realisiert. Dazu zählen beispielsweise Logikgatter, die binäre Eingangs- zu binären Ausgangssignalen verarbeiten, oder Multiplexer, die aus verschiedenen Eingangssignalen eines auswählen. Diese wurden aber nicht zu einer größeren Schaltung verbunden. „Dass bislang keine größeren Netzwerke wie in der Elektronik realisiert wurden, liegt unter anderem an der starken Dämpfung der Spinwellen in den Wellenleitern, die die einzelnen Schaltelemente verbinden – vor allem, wenn sie schmaler als ein Mikrometer sind und somit im Nanobereich liegen“, erläutert Bratschitsch.

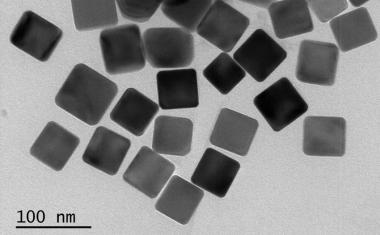

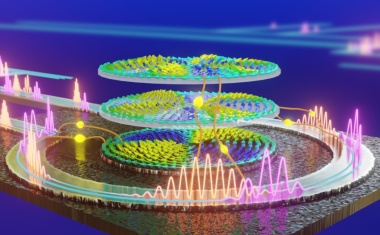

Die Gruppe verwendete das Material mit der derzeit geringsten bekannten Dämpfung: Yttrium-Eisen-Granat. In einem 110 Nanometer dünnen Film dieses magnetischen Materials schrieb sie mit einem Silizium-Ionenstrahl einzelne Spinwellenleiter direkt in den Film und stellte ein großes Netzwerk mit 198 Kreuzungen her. Mit der neuen Methode lassen sich komplexe Strukturen von hoher Qualität flexibel und reproduzierbar herstellen. [U Münster / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

J. Bensmann et al., Dispersion-tunable low-loss implanted spin-wave waveguides for large magnonic networks. Nat. Mater., 9. Juli 2025; DOI: 10.1038/s41563-025-02282-y - Ultrafast solid-state quantum optics and nanophotonics (AG Bratschitsch), Physikalisches Institut, Universität Münster

- Sonderforschungsbereich 1459 „Intelligente Materie“, Universität Münster