Es wird eng für WIMPs

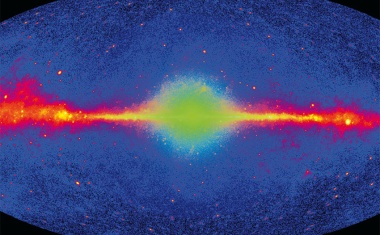

Neue Ergebnisse des LUX-ZEPLIN-Experiments ziehen die Grenzen enger, aus was Dunkle Materie bestehen könnte – und aus was nicht.

Neue Ergebnisse des weltweit empfindlichsten Detektors für dunkle Materie, LUX-ZEPLIN (LZ), haben die Möglichkeiten für einen der wichtigsten Kandidaten für dunkle Materie eingegrenzt: schwach wechselwirkende massive Teilchen (WIMPs). LZ sucht in einer Kaverne in der Sanford Underground Research Facility (SURF) in South Dakota fast eine Meile unter der Erde nach dunkler Materie. Die neuen Ergebnisse des Experiments erforschen schwächere Wechselwirkungen zwischen dunkler Materie als je zuvor und schränken weiter ein, was WIMPs sein könnten. Die Ergebnisse analysieren die Daten von 280 Tagen: ein neuer Satz von 220 Tagen – gesammelt zwischen März 2023 und April 2024 – kombiniert mit 60 früheren Tagen aus dem ersten Durchlauf von LZ. Das Experiment plant, bis zu seinem Ende im Jahr 2028 Daten für eintausend Tage zu sammeln.

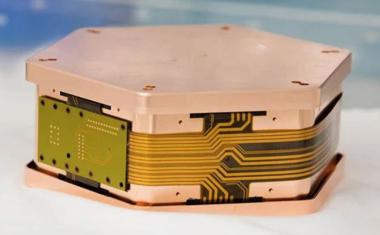

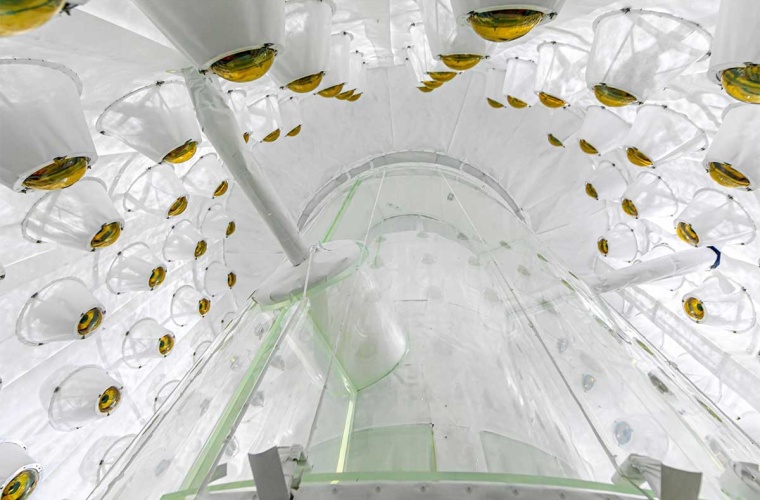

Der innere Teil des LZ-Detektors besteht aus zwei verschachtelten Titantanks, die mit zehn Tonnen transparentem, reinem, flüssigem Xenon gefüllt sind. Dieses ist so dicht, dass es eine hochisolierte Umgebung schafft, die frei von Störungen der Außenwelt ist und sich perfekt dazu eignet, schwächste Signale einzufangen, die auf ein WIMP hinweisen könnten. Die Hoffnung besteht darin, dass ein WIMP einen Xenon-Kern anstößt und ihn in Bewegung versetzt. Durch das Auffangen des Lichts und der Elektronen, die bei den Wechselwirkungen entstehen, fängt LZ neben anderen Daten auch potenzielle WIMP-Signale ein. Dieser Flüssig-Xenon-Kern ist von einem viel größeren Außendetektor (Outer Detector, OD) umgeben – Acryltanks, die mit gadoliniumhaltigem Flüssigszintillator gefüllt sind.

Die Empfindlichkeit von LZ beruht auf den vielfältigen Möglichkeiten des Detektors, Hintergrundstrahlung zu reduzieren. Tief unter der Erde ist der Detektor vor kosmischer Strahlung aus dem Weltraum abgeschirmt. Um die natürliche Strahlung von Alltagsgegenständen zu reduzieren, wurde LZ aus Tausenden von ultrareinen, strahlungsarmen Komponenten gebaut. Der Detektor ist wie eine Zwiebel aufgebaut, wobei jede Schicht entweder die Strahlung von außen blockiert oder Teilchenwechselwirkungen verfolgt, um andere Signalursachen auszuschließen.

Neutronen gehören zu den häufigsten Störfaktoren für WIMP-Signale. Harry Nelson und die UCSB leiteten die Entwicklung des Außendetektors von LZ, der entscheidenden Komponente, die es der Kollaboration ermöglicht, diese Teilchen auszuschließen.

„Das Schwierige an Neutronen ist, dass sie auch mit den Xenon-Kernen interagieren und dabei ein Signal abgeben, das mit dem identisch ist, das wir von WIMPs erwarten“, sagt UCSB-Doktorandin Makayla Trask. „Der OD ist hervorragend für die Detektion von Neutronen geeignet und bestätigt eine WIMP-Detektion, indem er keine Reaktion zeigt.“ Das Vorhandensein eines Impulses im OD kann einen ansonsten perfekten Kandidaten für eine WIMP-Detektion disqualifizieren.

Auch Radon ahmt WIMPs nach, weshalb die Wissenschaftler wachsam sein müssen. „Radon durchläuft eine bestimmte Abfolge von Zerfällen, von denen einige mit WIMPs verwechselt werden könnten“, ergänzt Postdoc Jack Bargemann. „Eine der Aufgaben, die wir in diesem Durchlauf bewältigen konnten, war es, den gesamten Satz von Zerfällen im Detektor zu beobachten, um das Radon zu identifizieren und zu vermeiden, dass es mit WIMPs verwechselt wird.“

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen und unbewusste Verzerrungen zu vermeiden, wandte die LZ-Kollaboration eine Technik namens „Salting“ an, bei der während der Datenerfassung gefälschte WIMP-Signale hinzugefügt werden. Durch die Verschleierung der echten Daten bis zum „Unsalting“ am Ende können die Forscher unbewussten Bias vermeiden und verhindern, dass sie ihre Analyse überinterpretieren oder verändern.

„Wir verschieben die Grenze in einen Bereich, in dem bisher noch niemand nach Dunkler Materie gesucht hat“, sagt Scott Haselschwardt, mittlerweile Assistenzprofessor an der University of Michigan. „Menschen neigen dazu, Muster in Daten zu suchen, daher ist es wirklich wichtig, dass man sich in diesem neuen Bereich nicht von Vorurteilen leiten lässt. Wenn man eine Entdeckung macht, möchte man, dass sie richtig ist.“

Mit diesen Ergebnissen hat sich das Spektrum der Möglichkeiten, was WIMPs sein könnten, drastisch verengt, sodass alle Wissenschaftler ihre Suche besser fokussieren und falsche Modelle verwerfen können. LUX-ZEPLIN ist eine Kooperation von rund 250 Wissenschaftlern aus 38 Institutionen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Portugal, der Schweiz, Südkorea und Australien. Ein Großteil der Arbeit zum Aufbau, Betrieb und zur Analyse des rekordverdächtigen Experiments wird von Nachwuchsforschenden geleistet. Die Kollaboration denkt auch über mögliche Upgrades nach, um LZ weiter zu verbessern, und plant einen Detektor für Dunkle Materie der nächsten Generation namens XLZD. [UCSB / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

J. Aalbers et al. (LZ Collaboration), Dark Matter Search Results from 4.2 Tonne−Years of Exposure of the LUX-ZEPLIN (LZ) Experiment, Phys. Rev. Lett. 135, 011802, 1. Juli 2025; DOI: 10.1103/4dyc-z8zf - The LZ Dark Matter Experiment (Large Underground Xenon – ZonEd Proportional scintillation in LIquid Noble gases), Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California

Meist gelesen

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.

Ausgestoßener Planet entdeckt und vermessen

Internationalem Team von Astronomen gelingt „Entdeckung des Jahrzehnts“.

Ein Weg zu stabilen und langlebigen Festkörperbatterien

Die nächste Generation von Akkus speichert mehr Energie, ist sicherer und lädt schneller als herkömmliche Lithiumionen-Batterien.