„Von Bergleuten zu Lasertechnikern“

Das seit Jahren aktive Bündnis LASER.region.AACHEN hat sich zum eingetragenen Verein zusammengeschlossen.

Das seit Jahren aktive Bündnis LASER.region.AACHEN hat sich zum eingetragenen Verein zusammengeschlossen.

Der langjährige CEO Markus Hersche wechselt wie geplant in den Verwaltungsrat.

Bei den „Photonik-Oscars“ gewinnen TOPTICA Photonics und LightTrans die Kategorien Quantum Tech und XR Tech.

Kaufpreis beträgt 570 Millionen Euro, 230 Mitarbeitende wechseln zu Infineon.

Chromasens, Mikrotron, NET, Allied Vision und SVS-Vistek sind seit Januar unter einer Marke zusammengeführt.

DLR-System wertet konstant, schnell und zuverlässig eine sehr große Menge an Messdaten und komplexen Vorgängen aus.

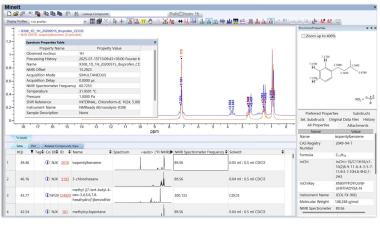

Wiley hat eine Version seiner Spektralanalyse-Software auf den Markt gebracht, die für Nutzer der Nanalysis Instrumente maßgeschneidert wurde.

Am 1. Januar 2026 hat Dr. Marc Lünnemann die Leitung des Münchener Spektrometrie- und Lichtmessungsexperten übernommen.

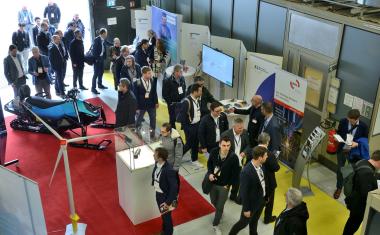

Treffpunkt der Photonikbranche

Vom Experiment zum Kraftwerk – die nächste große Hürde für die Trägheitsfusion.

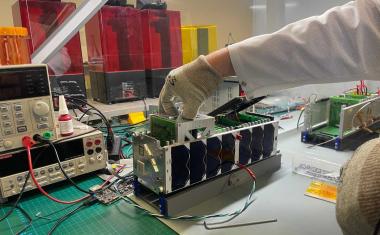

Dresdner Fraunhofer-Forschende arbeiten an einem Open-Source-Tool, mit dessen Hilfe sich strahlungsbedingte Funktionsverluste besser eindämmen lassen.

Neuartige Band-2-Hochfrequenzempfänger eröffnen neue Möglichkeiten für das Radioteleskop-Array.

WIR-Forschungsprojekt Physics for Food wurde Ende 2025 mit einer Abschlussveranstaltung erfolgreich beendet.

Wie im April 2025 angekündigt übernimmt der Physiker mit Wirkung vom 1. Januar von Stefan Scheiber, der in den Verwaltungsrat wechselt.

EURECA wurde Jahrzehnte nach seiner Mission mit Röntgenmethoden untersucht.

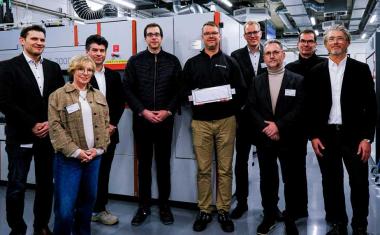

Bundesministerin Dorothee Bär: „Die erste Batteriezelle aus der FFB PreFab markiert einen Meilenstein für Batterien Made in Germany“

Diese strategische Investition ist entscheidend für das Unternehmen, leistungsstarke, maßgeschneiderte Lösungen Made in Europe zu liefern.

Induktives Laden für E-Fahrzeuge erreicht Wirkungsgrad wie mit dem Kabel.

Der Leibniz-Gründungspreis 2026 geht an SONOJET aus dem Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden. Das Start-up bietet eine neuartige Aerosoldrucklösung für gedruckte Elektronik.

Der Fachkongress mit begleitender Ausstellung „Quantum Photonics“ findet vom 5. bis 6. Mai 2026 zum zweiten Mal in der Messe Erfurt statt.

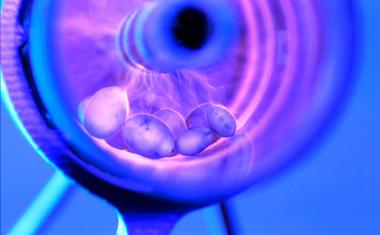

Jenaer Forschende entwickeln in einem von der Carl-Zeiss-Stiftung geförderten Projekt biokompatible Mikrooptiken für Hightech-Endoskope.

Die innovativen Geräte, darunter das erste Rastertransmissionselektronenmikroskop seiner Art in Europa, wurden feierlich in Betrieb genommen.

Das Hochtechnologieunternehmen startet ein gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT und der FU Berlin.

Das neue Büro in Osaka ist ein strategischer Schritt zur Verbesserung des Service und Supports für die wissenschaftliche und industrielle Photonik-Community im Land der aufgehenden Sonne.

Nach neun Jahren an der Spitze legt der Physiker sein Vorstandsmandat in gegenseitigem Einvernehmen zum 15. Februar 2026 nieder und verlässt den Konzern.

Partnerschaft von ZEISS und LG Chem sichert Lieferkette für Holografie- und Optiktechnologien in der Mobilität und anderen Sektoren.

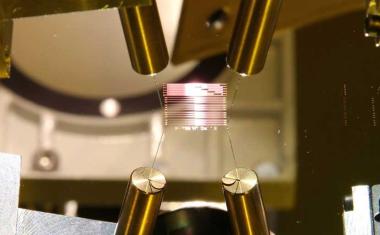

Grundlage für vernetzte Quantensysteme – Projekt Superspin koppelt einen Quantencomputer mit einem Quantenspeicher.

Lernende Lageregelung führte während eines Satellitenüberflugs ein Manöver in der Umlaufbahn durch.

Mit der strategischen Umfirmierung expandiert das Unternehmen in den Bereichen fortschrittliche Lasertechnik und Automatisierung.

Bidirektionales Laden von e-Autos vergünstigt die Energiewende und entlastet das Stromnetz – Grundlagen für sichere Markteinführung nötig.

Lithografisch hergestellte UV-Lichtwellenleiter auf einem Chip ersetzen Hunderte von Einzelkomponenten.

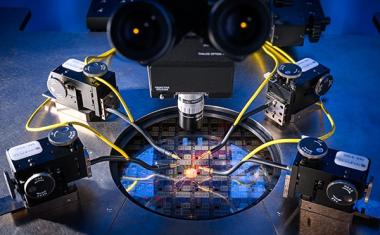

LPKF liefert strategische Technologie für Konsortium mit Fokus Massenproduktion von Glassubstraten, TGV und RDL für Advanced Packaging.

Energiewende im Bahnstromnetz: Photovoltaikertrag direkt einspeisen durch innovative Wechselrichter.

Das 1959 gegründete Unternehmen für professionelle Optik mit Hauptsitz in Hanamaki, Japan, wird wieder unabhängig, die Europazentrale in Düsseldorf ausgebaut.

TUM-Forschende enthüllen überraschendes Wachstum von zerstörerischen Dendriten in Elektrolyten.