Experiment klärt Doppelspalt-Disput zwischen Einstein und Bohr

Einstein und Bohr diskutierten kontrovers über das quantenmechanische Doppelspaltexperiment. Nun bestätigt eine idealisierte experimentelle Version die duale Natur des Lichts und zeigt, wo Einstein falsch lag.

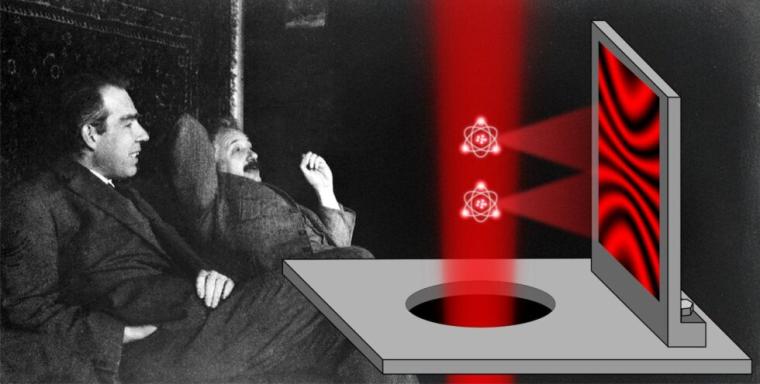

Vor fast einem Jahrhundert stand das Doppelspaltexperiment von Thomas Young aus dem Jahr 1801 im Mittelpunkt einer ebenso freundschaftlichen wie engagierten Debatte zwischen Albert Einstein und Niels Bohr. 1927 argumentierte Einstein, ein Photon könne nur durch einen der beiden Spalte hindurchgehen und müsse dabei eine leichte Kraft auf diesen Spalt ausüben, ähnlich einem Blatt im Baum, wenn ein Vogel vorbeifliegt. Er schlug vor, dass man eine solche Kraft nachweisen und gleichzeitig ein Interferenzmuster beobachten könne, wodurch sich gleichzeitig Teilchen- und Wellennatur des Lichts erfassen ließe. Bohr konterte mit dem Unschärfeprinzip und argumentierte, die Detektion des Photons müsste das Interferenzmuster unweigerlich zum Verschwinden bringen.

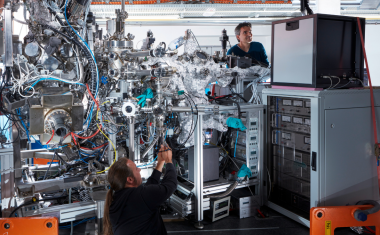

Seitdem sind mehrere Varianten dieses Doppelspaltexperiments durchgeführt worden, die alle in unterschiedlichem Maße die Gültigkeit von Bohr quantenmechanischer Perspektive bestätigt haben. Jetzt haben MIT-Physiker die bisher „idealisierteste“ Version des Experiments durchgeführt. Ihr Ansatz reduziert das Experiment auf das quantenmechanisch Wesentliche. Sie verwendeten einzelne Atome als Spalte und schwache Lichtstrahlen, sodass jedes Atom höchstens ein Photon streute. Indem sie die Atome in verschiedene Quantenzustände versetzten, konnten sie beeinflussen, welche Informationen die Photonen an die Atome übertrugen. Damit bestätigten die Forscher die Vorhersagen der Quantentheorie: Je mehr Informationen über den Weg (d. h. die Teilchennatur) des Lichts erhalten wurden, desto schwächer fällt das Interferenzmuster aus.

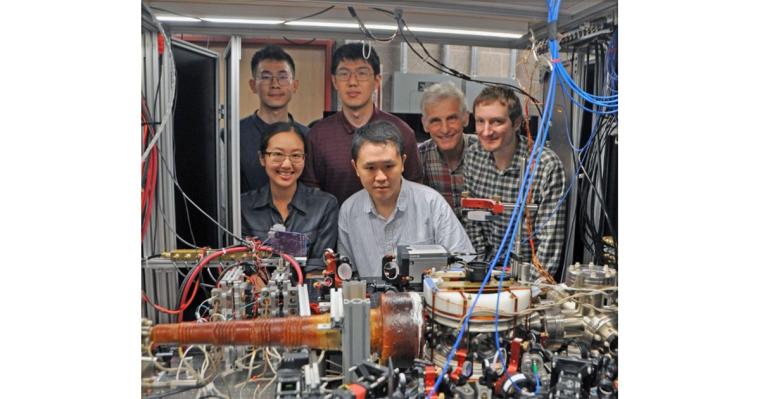

Dadurch haben sie gezeigt, wo Einstein falsch lag. Immer wenn ein Atom durch ein vorbeifliegendes Photon „durchgerüttelt“ wird, schwächt dies die Welleninterferenz ab. „Einstein und Bohr hätten nie gedacht, dass es möglich ist, ein solches Experiment mit einzelnen Atomen und einzelnen Photonen durchzuführen“, sagt Nobelpreisträger Wolfgang Ketterle, der John D. MacArthur Professor für Physik und Leiter des MIT-Teams. „Was wir gemacht haben, ist ein idealisiertes Gedankenexperiment.“

In ihrem Experiment testete die Gruppe Einsteins Idee, wie man den Weg eines Photons nachweisen kann. Konzeptionell gesehen sollte ein Photon, das durch einen Spalt in einer extrem dünnen, an einer Feder in der Luft schwebenden Papierbahn hindurchgeht, die entsprechende Feder um einen bestimmten Betrag in Schwingung versetzen, was ein Hinweis auf die Teilchennatur des Photons wäre. In früheren Versuchen zum Doppelspaltexperiment haben Physiker eine solche federähnliche Komponente eingebaut, und die Feder spielte eine wichtige Rolle bei der Beschreibung des Welle-Teilchen-Dualismus’ des Photons.

Ketterle und seinen Kollegen gelang es, das Experiment ohne die sprichwörtlichen Federn durchzuführen. Die Atomwolke des Teams wird zunächst durch Laserlicht an Ort und Stelle gehalten, ähnlich wie bei Einsteins Vorstellung von einem durch eine Feder aufgehängten Spalt. Die Forscher gingen davon aus, dass, wenn sie ihre „Feder” weglassen und genau das gleiche Phänomen beobachten würden, dies zeigen würde, dass die Feder keinen Einfluss auf die Welle-Teilchen-Dualität hat.

Dies konnten sie bestätigen: In mehreren Durchläufen schalteten sie den „Feder-Laser” aus, der die Atome an Ort und Stelle hielt, und führten dann innerhalb einer Mikrosekunde eine Messung durch, bevor die Atome „unschärfer“ wurden und schließlich aufgrund der Schwerkraft herunterfielen. In dieser winzigen Zeitspanne schwebten die Atome praktisch im freien Raum. In diesem federlosen Szenario beobachtete das Team dasselbe Phänomen: Die Wellen- und Teilcheneigenschaften eines Photons lassen sich nicht gleichzeitig beobachten.

„In vielen Beschreibungen spielen die Federn eine wichtige Rolle. Aber wie wir hier zeigen, ist das nicht der Fall. Was einzig zählt, ist die Unschärfe der Atome“, erklärt Erstautor Vitaly Fedoseev. „Daher muss man eine tiefgreifendere Beschreibung verwenden, die die Quantenkorrelationen zwischen Photonen und Atomen berücksichtigt.“ [MIT / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

V. Fedoseev et al., Coherent and Incoherent Light Scattering by Single-Atom Wave Packets, Phys. Rev. Lett. 135, 043601, 22. Juli 2025; DOI: 10.1103/zwhd-1k2t - Ketterle Group, Research Laboratory of Electronics / Center for Ultracold Atoms, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.