Der Bauplan der Natur

Österreichisch-amerikanisches Team erstellt „theoretisches Regelwerk“ für Selbstorganisation.

Österreichisch-amerikanisches Team erstellt „theoretisches Regelwerk“ für Selbstorganisation.

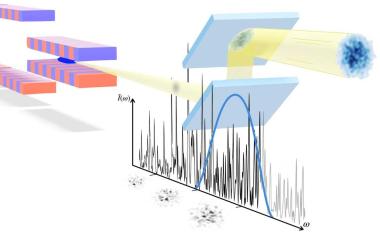

Transversale Intensitätsschwankungen verraten die Größe der Röntgenlicht erzeugenden Elektronenwolken in den Undulatoren.

Kontaktlose Methode kann Flüssigkeiten von mikroskopisch kleinen Oberflächenstrukturen sammeln und entfernen.

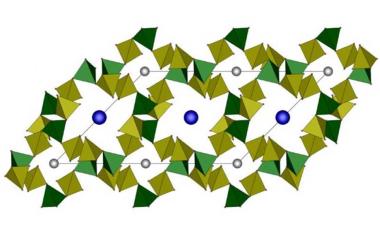

Isomerieverschiebung: Antimon-Borosulfat zeigt extrem schwache Bindung zwischen Metallion und Anion.

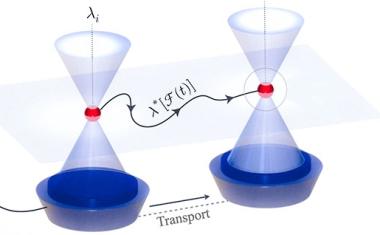

Forschenden aus Los Angeles, München und Mainz gelingt wichtiger Schritt auf dem Weg zur optischen Kernuhr.

Internationalem Team von Astronomen gelingt „Entdeckung des Jahrzehnts“.

Ein japanisches Team reduziert die Gesamtdicke von Kondensatorstapeln unter Beibehaltung starker Polarisationseigenschaften.

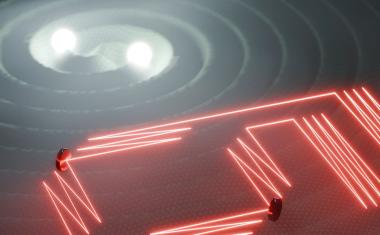

Neues Konzept zur Energieübertragung zwischen Gravitationswellen und Licht könnte Hinweise auf Quanteneigenschaften der Schwerkraft liefern.

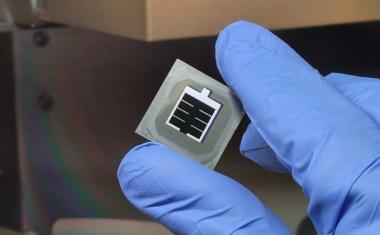

Mit gezieltem Moleküldesign erreichen LMU-Forschende eine Effizienz von 31,4 Prozent bei Perowskit-Silizium-Tandemzellen.

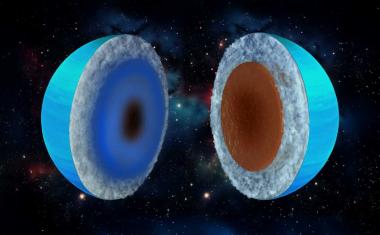

Ein Forschungsteam der Universität Zürich und des NCCR PlanetS stellt das bisherige Verständnis der äußersten Planeten des Sonnensystems in Frage.

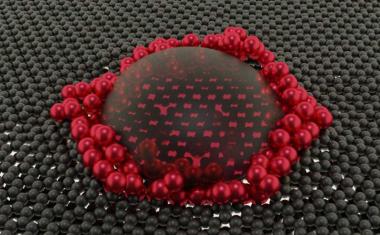

Passend eingezäunt kann ein Material gleichzeitig fest und flüssig sein, beobachten Forschende in Ulm.

Farbsupraleitender Zustand ist bei hohen Dichten thermodynamisch bevorzugt.

Forschende des KIT untersuchen störende Quantenübergänge bei Messungen und erarbeiten Strategien zur Fehlervermeidung.

Ein Velocity Map Imaging Spektrometer wurde zur Reduzierung von Hintergrundelektronen aus gestreutem UV-Licht optimiert.

Forschende entdecken neuartigen Quantenzustand an Grenzfläche zwischen zweidimensionalem und organischem Halbleiter.

Fusionsreaktoren könnten dazu beitragen, Licht in aus exotischen Skalaren gebildete Dunkle Materie zu bringen.

Ein Team von LMU-Forschenden identifiziert Moleküle als Schalter für nachhaltige lichtgetriebene Technologien.

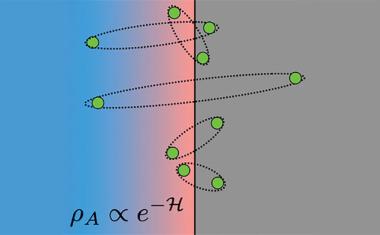

Österreichisch-italienisches Team befasst sich mit der Verschränkung von Quanten-Vielteilchensystemen und damit, wie sie sich besser beschreiben lässt.

Nichtlineare Mikroskopie mit Infrarotlicht zeigt Bornitrid und kann sogar seine Kristallorientierung darstellen.

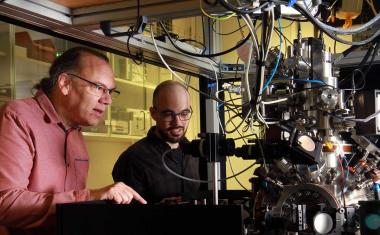

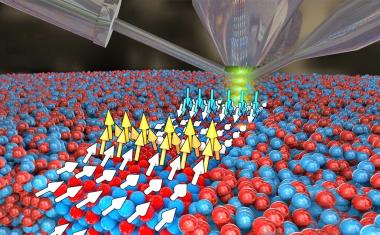

Forschenden vom PSI und dem NIST ist erstmals gelungen, mit industrieller Lasertechnik die magnetischen Eigenschaften von Materialien in zwei Dimensionen kontinuierlich zu variieren.

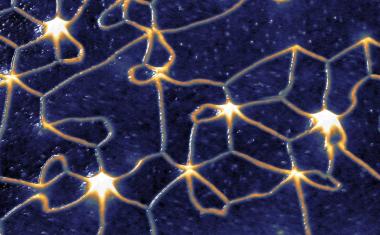

Damit innerhalb von Zellen Nährstoffe optimal transportiert werden können, müssen die winzigen Transporter dort auf die fluktuierende Umgebung reagieren. Modellrechnungen zeigen, wie dies gelingt.

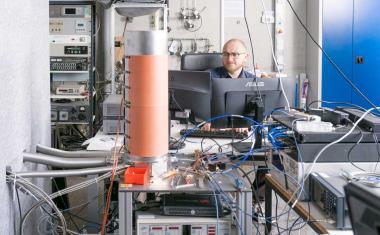

Forschende der RPTU Kaiserslautern-Landau haben eine Quantensimulation des Josephson-Effekts umgesetzt.

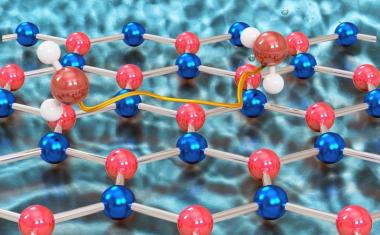

Wassermoleküle laufen statt zu springen: TU Graz und University of Surrey zeigen, wie sich Wasser auf hexagonalem Bornitrid ganz anders bewegt als auf Graphen.

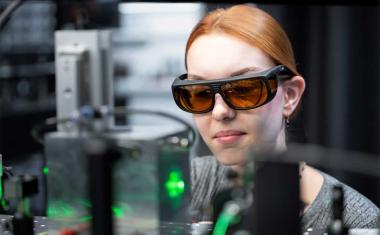

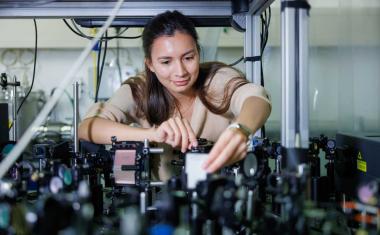

Forschende am ISTA haben eine Methode entwickelt, um mikrometergroße Partikel mit Lasern einzufangen und sie aufzuladen, um deren Lade- und Entladungsdynamik im Laufe der Zeit zu beobachten.

Mit neuem Fertigungsverfahren lassen sich besonders effiziente magnetische Nanomaterialien günstig herstellen.

Wie lassen sich kilometerdicke Eisschichten auf Himmelskörpern wie Europa oder Enceladus durchdringen?

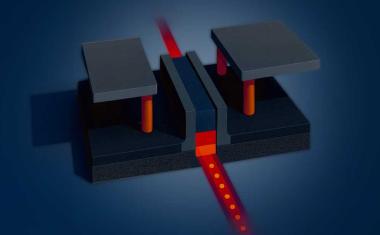

Das IHP präsentiert weltweit erste Silizium-Germanium-Plattform mit 140-GHz-Elektroabsorptionsmodulatoren und 200-GHz-Fotodioden.

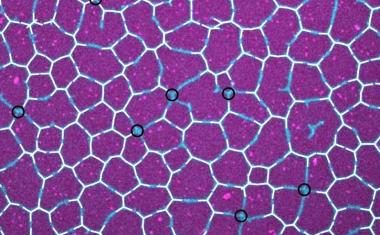

LMU-Biophysiker haben ein Modell entwickelt, wie Reaktions-Diffusions-Netzwerke „Schäume“ bilden können.

Winzige Magnetstrukturen in einer ultradünnen Manganschicht zeigen eine ungewöhnliche Händigkeit – nun erklären Forschende aus Kiel und Hamburg, warum.

Entdeckung von Resonanzen am CERN erklärt Entstehung von Deuteronen und ihrer Antimaterie-Gegenstücke.

Röntgenimpulse des European XFEL für doppelt resonante Ionisierung von Krypton genutzt.

Dirac-Materialien ermöglichen effiziente Signalumwandlung bei Raumtemperatur.

Werkzeugkasten Licht: „Hitchhiker’s Guide to synchrotron and FEL light sources for quantum technology“ ist neu erschienen.

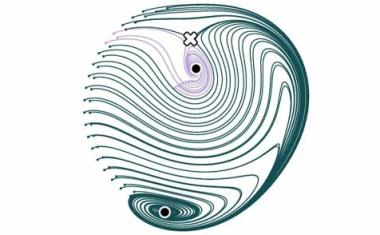

Nichtlineare, getrieben-dissipative Systeme und ihre schlagartigen Phasenübergänge lassen sich mit topographischen Methoden klassifizieren.

Neue Beobachtungen mit dem Instrument ERIS am Very Large Telescope widerlegen die Annahme, dass das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße nahegelegene Staubobjekte verschlingt.