Wenn Elektronen ins Wasser springen

Geheimnis hinter hohen Elektrodenkapazitäten gelüftet.

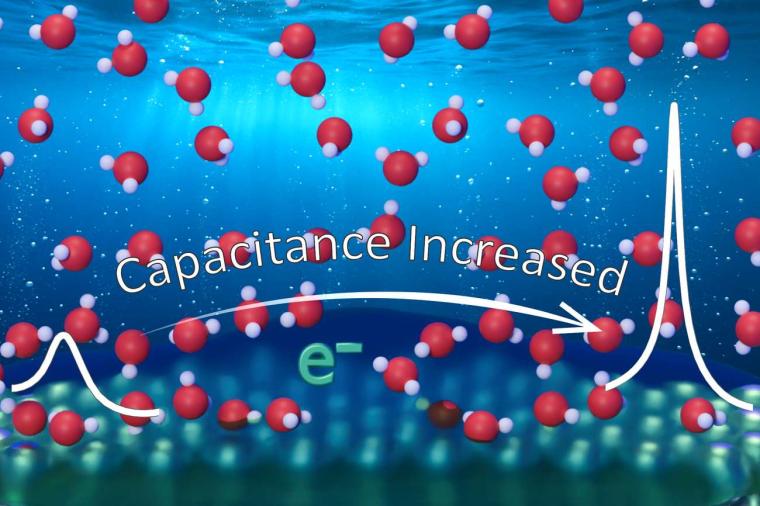

Für die Entwicklung verbesserter Elektrolyseure zur regenerativen Wasserstoffherstellung müssen die Prozesse an den Oberflächen der eingesetzten Metallelektroden genau verstanden werden. Forscher der Theorieabteilung am Fritz-Haber-Institut konnten jetzt zeigen, dass schon ein kleinster Überschwapp der Metallelektronen in die wässrige Elektrolytumgebung ausreicht, um die Energiespeicherkapazität mehr als zu verzehnfachen. Nur wenn Computersimulationen diesen quantenmechanischen Effekt berücksichtigen können sie verlässlich für die Untersuchung vielversprechender neuer Elektrolyseurmaterialien eingesetzt werden.

Die elektrochemische Erzeugung von Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen bildet eine der Hauptsäulen einer zukünftigen nachhaltigen Energiespeicherung. Bisherige Elektrodenmaterialien in den eingesetzten Elektrolyseuren erzielen diese chemischen Umwandlungsprozesse aber bisher nicht effizient genug oder korrodieren zu schnell. Die Suche nach geeigneten aktiveren und langlebigeren Materialien ist entsprechend ein hochaktives Forschungsfeld. Der Einsatz moderner Computersimulationen könnte hierbei langwierige und aufwändige Experimente ergänzen und so zu der dringend benötigten Verkürzung der langen Forschungs- und Entwicklungszyklen beitragen.

Diese Funktion können die Computersimulationen aber nur erfüllen, wenn sie die realen Systeme auch verlässlich beschreiben. Um die chemischen Umwandlungen richtig erfassen zu können, muss diese Beschreibung dabei bis auf Details der atomaren Struktur gehen. Und hier gibt es leider auch nach Jahren intensivster Forschungsarbeit noch ungelöste Probleme. Ein lange bekanntes Problem ist, dass bisherige atomar aufgelöste Simulationen die experimentelle Kapazität selbst einer vergleichsweise einfachen, aber prototypischen Modellelektrode nicht richtig reproduzieren konnten. Die für diese definierte Einkristalloberfläche von Platin berechnete Kapazität, also das intrinsische Speichervermögen, kam stets mindestens einen Faktor 10 zu klein heraus.

Die Forscher haben dieses Problem jetzt auf die klassische Natur der bisher eingesetzten Simulationstechniken zurückführen. „Mit klassisch ist gemeint, dass bisher quantenmechanische Effekte nicht explizit in den Simulationen berücksichtigt wurden“, erklärt Lang Li von FHI. In aufwändigen Simulationen, die diese Effekte mit einbeziehen, konnten Li und das Team um den Physiker Nicolas Hörmann die experimentellen Werte voll bestätigen. Speziell zeigten ihre Analysen, dass die Elektronen von der Oberfläche der Platinelektrode zu einem gewissen Teil in die ersten Wasserlagen der umgebenden Elektrolytschicht eindringen und es diese Ausdehnung ist, die die Kapazität so deutlich erhöht.

Mit diesem Wissen können zukünftige Computersimulationen für vielversprechende neue Elektrodenmaterialien nun gezielt verbessert werden. Ein Weg könnten Verfahren des maschinellen Lernens sein, die diesen „Elektronenüberschwapp“ nach geeignetem Training an aufwändigen quantenmechanischen Daten effektiv in die effizienteren klassischen Simulationen einfließen lassen.

FHI / RK

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

L. Li et al.: Electron Spillover into Water Layers: A Quantum Leap in Understanding Capacitance Behavior, J. Am. Chem. Soc., online 18. Juni 2025; DOI: 10.1021/jacs.5c04728 - First-principles Modeling of Solid-Liquid Interfaces and Electrocatalysis (N. Hörmann), Abt. Theorie, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin