Jülicher Forscher spart Rechnerleistung mit „Kälte-Chips“

Ein vielversprechender Ansatz zum Stromsparen in Rechenzentren könnte in der Kälte liegen. Einsparungen von bis zu 80 Prozent scheinen möglich, wie eine Analyse eines internationalen Forschungsteams um Qing-Tai Zhao zeigt.

Der Strombedarf von Rechenzentren dürfte sich bis 2030 durch den wachsenden Energiehunger der Künstlichen Intelligenz verdoppeln, prognostiziert die Internationale Energieagentur (IEA). Die Computerchips, die rund um die Uhr Daten verarbeiten, erzeugen dabei große Mengen Wärme – und benötigen entsprechend viel Energie für die Kühlung. Doch was, wenn man das Prinzip umkehrt? Was, wenn der Schlüssel zur Energieeffizienz nicht im Wärmemanagement, sondern in der Kälte selbst liegt? Dieser Frage widmet sich eine Kooperation des Forschungszentrums Jülich mit der RWTH Aachen, der EPFL in der Schweiz, dem Unternehmen TSMC und der National Yang Ming Chiao Tung Universität (NYCU) in Taiwan sowie der Universität Tokio.

Die Arbeit untersucht das Konzept des cryogenic computing – also des Rechnens bei sehr tiefen Temperaturen. Denn dort könnten Computerchips in Zukunft nicht nur schneller, sondern auch deutlich sparsamer arbeiten – zumindest, wenn sie entsprechend angepasst sind. Der Ansatz ist zudem für zahlreiche Anwendungen wie Quantencomputer, Weltraumsonden und die medizinische Bildgebung interessant, bei denen oftmals ebenfalls sehr tiefe Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt herrschen. Auch konventionelle Chips können von einer starken Kühlung profitieren. Für einen wirklich kryogenen Betrieb sind sie allerdings nur bedingt geeignet.

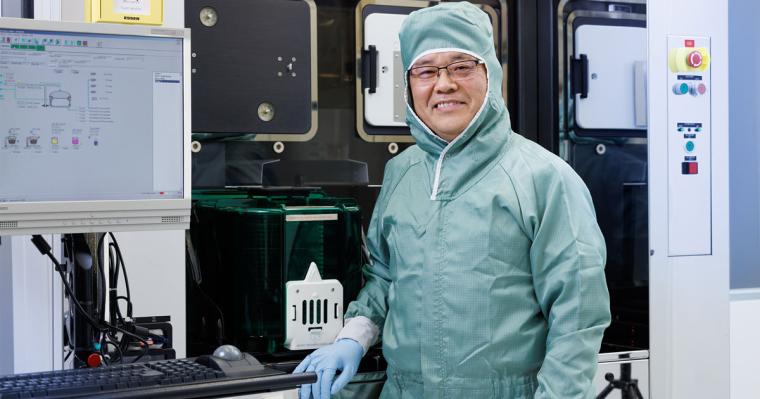

„Ein Großteil des Stromverbrauchs in Computern geht auf das Konto der Transistoren“, sagt Prof. Qing-Tai Zhao vom Forschungszentrum Jülich. Diese winzigen Schalter – auf modernen Chips sind es oft mehrere Milliarden pro Quadratmillimeter – benötigen eine bestimmte Spannung, um zwischen Ein und Aus zu wechseln. Etwa 60 Millivolt sind bei Raumtemperatur erforderlich, um den Stromfluss um den Faktor 10 zu reduzieren. Dieser Wert, der „Subthreshold Swing“, ist ein Maß für die Schalteffizienz eines Transistors – und stark temperaturabhängig.

„Klassischerweise sinkt diese Schaltspannung mit abnehmender Temperatur. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Elektronen weniger thermische Energie haben. Sie ‚springen‘ nicht so leicht über Barrieren und verhalten sich insgesamt ‚disziplinierter‘. In der Nähe des absoluten Nullpunkts wären theoretisch nur noch 1 Millivolt nötig“, erklärt Zhao. Weniger Spannung bedeutet: weniger Energie, weniger Hitze, mehr Effizienz.

Tatsächlich zeigen Studien, dass bei 77 Kelvin – diese Temperatur lässt sich mit Flüssigstickstoff-Kühlung erreichen – Einsparungen von bis zu siebzig Prozent möglich sind. Dies gilt auch dann, wenn man den Aufwand für die Kühlung mit einrechnet. Mit Heliumkühlung bei 4 Kelvin seien es sogar achtzig Prozent.

Letztlich verlangt die Realisierung von cryogenic computing den Austausch von in der kommerziellen CMOS-Technologie etablierten Materialien durch neuartige Materialien bzw. durch die Integration neu bewerteter bekannter Materialien. In ihrer Studie schlagen die Forscherinnen und Forscher eine ganze Reihe von Technologien vor, die in Kombination eine Art „Super-Transistor für die Kälte“ ermöglichen könnten.

Die „Kälte-Chips“ sind zudem für die Elektronik von Quantencomputern relevant. Denn die empfindlichen Quantenzustände in Quantencomputern sind höchst empfindlich. Wärme ist praktisch Gift für Quantencomputer, die mittels Kryostaten in der Regel auf Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts gekühlt werden.

Auch große Chiphersteller verfolgen den Ansatz. An der aktuellen Studie war TSMC beteiligt: der weltweit größte Halbleiterhersteller mit Sitz in Taiwan, der unter anderem Hochleistungs-Chips für Unternehmen wie Apple, Nvidia und AMD produziert.