Arne Schirrmacher • 4/2025 • Seite 28

Arne Schirrmacher • 4/2025 • Seite 28Die Quantenphysikerinnen

Eine Artikelserie porträtiert Physikerinnen, deren Beiträge zur Quantenphysik bislang kaum gewürdigt wurden.

Die Geschichte der Quantenphysik ist wie kaum eine andere Entwicklung in der modernen Wissenschaft als eine Geschichte von Männern geschrieben worden. Meist noch kombiniert mit dem Merkmal der Jugendlichkeit wird von „Knabenphysik“ und der „Drei-Männer-Arbeit“ berichtet, und es scheint, als hätten Frauen keinen Anteil daran gehabt. Persönliche und populäre Darstellungen haben lange dazu beigetragen, dieses Bild zu verfestigen, das sich – so wie das virtuelle Bild in der Optik – nicht auf der Ebene der Realität abbilden lässt.

Studierende sind oft überrascht zu erfahren, dass die erste Physikprofessorin nicht aus dem zwanzigsten, sondern aus dem achtzehnten Jahrhundert stammt. Laura Bassi wurde 1732 eine gutbezahlte Professur an der Universität Bologna verliehen. Am Ende ihres Lebens sollte sie dazu noch einen Lehrstuhl für Experimentalphysik erhalten – zu einer Zeit, als ihre fünf erwachsenen Kinder vielfach selbst Gelehrte geworden waren, ein Sohn etwa auch Physikprofessor (während ihre einzige überlebende Tochter Nonne wurde).

Über die wenigen besonders herausragenden Fälle hinaus haben Frauen in vielerlei Institutionen und Rollen Beiträge zur modernen Wissenschaft geleistet, auch wenn dies oft nur gegen beträchtliche Widerstände möglich war. Häufig waren ihre Erkenntnisse den Zeitgenossen durchaus bekannt und ihre Leistungen wurden erst später unsichtbar. (...)

Gernot Münster • 1/2026 • Seite 42

Gernot Münster • 1/2026 • Seite 42Lucy Mensing

Die Physikerin ist eine vergessene Pionierin der Quantenmechanik.

Nach der Formulierung der Quantenmechanik durch Werner Heisenberg, Max Born und Pascual Jordan 1925/26 wandten Wolfgang Pauli und Lucy Mensing die neue Theorie erstmals auf reale physikalische Systeme an. Mensing fand dabei als Erste die zulässigen Werte für den quantenmechanischen Bahndrehimpuls.

Im November 1927 bat Paul Ehrenfest seinen vormaligen Doktoranden Samuel Goudsmit, ihm bitte „VERTRAULICH!!!!! über die nächsten Zukunftspläne von London und Mensing oder von anderen jungen Theoretikern“ zu berichten, die ihm aufgefallen waren und „die MENSCHLICH SYMPATISCH sind.“ Während Fritz London heute als Physiker noch bekannt ist, ist Lucy Mensing weitgehend in Vergessenheit geraten, obwohl sie in der Frühzeit der Quantenmechanik eine anerkannte Physikerin war. Wer war diese Frau, was hat sie zur Quantenphysik beigetragen und was hat zum frühen Ende ihrer Karriere geführt?

Die am 11. März 1901 in Hamburg geborene Lucy Mensing entschloss sich nach dem Abitur, an der Universität Hamburg Mathematik, Physik und Chemie zu studieren, was in der damaligen Zeit ein bemerkenswerter Schritt für eine junge Frau war. Im Studium begeisterte sie sich für theoretische Physik und fertigte im Wintersemester 1923/24 im Institut für theoretische Physik eine Arbeit über zweiatomige Moleküle an, die in der Zeitschrift für Physik publiziert wurde. Diese Arbeit hatte sie noch im Rahmen der „alten Quantentheorie“ auf Grundlage der Bohr-Sommerfeldschen Theorie durchgeführt, die von Elektronenbahnen ausging. In diesem Bereich war auch das Thema ihrer Doktorarbeit bei Wilhelm Lenz angesiedelt. Darin ging es um die Verbreiterung der Spektrallinien von Atomen aufgrund des Stark-Effekts der atomaren bzw. molekularen Felder in einem Gas. Lenz konnte wegen seiner fragilen Gesundheit die Betreuung nicht in der nötigen Weise leisten, sodass Wolfgang Pauli dies übernahm, der zu dieser Zeit Assistent von Lenz war. (...)

Michelle Frank • 11/2025 • Seite 36

Michelle Frank • 11/2025 • Seite 36Chien-Shiung Wu

Ihr Nachweis der Quantenverschränkung und ihre frühen Photonenexperimente

Am Neujahrstag 1950 veröffentlichten Chien-Shiung Wu und einer ihrer Doktoranden, Irving Shaknov, ihren Beitrag über den weltweit ersten Nachweis verschränkter Photonen in einem Labor. Dieses experimentelle Ergebnis war ein früher Anstoß für die zweite Quantenrevolution.

Chien-Shiung Wu wird oft als „die chinesische Marie Curie“ bezeichnet, obwohl sie die meisten ihrer wissenschaftlichen Forschungen in den Vereinigten Staaten durchführte [1]. Sie ist vielleicht am ehesten für ihre Entdeckung der Nichterhaltung der Parität für Teilchen mit schwacher Wechselwirkung bekannt. Ihr Experiment trug dazu bei, dass Chen Ning Yang und Tsung-Dau Lee im Jahr 1957 den Nobelpreis erhielten. Trotz der Bedeutung ihrer Entdeckung wurde Wu weder in diesem Jahr noch danach bei der Nobelpreisvergabe einbezogen. Heute ist allgemein anerkannt, dass sie einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Standardmodell der Elementarteilchen geleistet hat, und bisweilen wird argumentiert, dass ihre Entdeckung letztlich Antworten auf die Frage liefern könnte, warum es im Universum etwas und nicht nichts gibt. Mit anderen Worten: Die Nichterhaltung der Parität ist ein Hinweis darauf, warum sich Materie und Antimaterie in den frühesten Momenten des Kosmos nicht vollständig vernichtet haben.

Wus Paritätsexperiment von 1956 wurde berühmt, weil es ein physikalisches Gesetz umstieß. Ihre wesentlichen Beiträge zu unserem Verständnis der Quantenverschränkung sind jedoch weniger bekannt und sollen daher hier gewürdigt werden. (...)

Patrick Charbonneau • 10/2025 • Seite 41

Patrick Charbonneau • 10/2025 • Seite 41Elizabeth Monroe

Die Mathematikerin und Chemikerin brachte in Cambridge die Computer in die Molekülphysik.

Nach Abschluss ihrer Bachelorarbeit in Mathematik unter der Leitung von Emmy Noether am Bryn Mawr College, einem Frauen-College in der Nähe von Philadelphia in den USA, trat Elizabeth Monroe der Forschungsgruppe von John Lennard-Jones an der Universität Cambridge bei. Dort leistete sie Pionierarbeit bei der Anwendung von Computern in der Molekularphysik und baute und betrieb einen Differentialanalysator zur Lösung der quantenmechanischen Beschreibung einfacher Moleküle.

Elizabeth Monroe, geboren 1913, wuchs in einer wohlhabenden Familie außerhalb von New York City auf und besuchte renommierte Privatschulen [1]. Ihr Vater, ein ausgebildeter Chemieingenieur, förderte ihr Interesse an Naturwissenschaften und Technik, darunter auch ihr Basteln an elektrischen Schaltkreisen. Im College faszinierten sie die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Quantenmechanik auf Moleküle, sodass sie zugleich Chemie und Mathematik studierte. Emmy Noether, die 1933 von Göttingen nach Bryn Mawr emigriert war, betreute ihre Abschlussarbeit über moderne Algebra. Als Jahrgangsbeste 1935 erhielt Elizabeth Monroe das European Fellowship ihres Colleges, das ihr den Weg nach Cambridge ermöglichte, wo ihre doppelte Qualifikation sie zur perfekten Kandidatin für das Forschungsprogramm von John Lennard-Jones machte, ein Programm, das seine Wurzeln nicht zuletzt in Göttingen hatte.

Im Frühjahr und Sommer 1929 besuchte Lennard-Jones, damals Professor für theoretische Physik an der Universität Bristol, das Institut von Max Born in Göttingen. Da Born zu dieser Zeit häufig krank war, nahm der britische Physiker hauptsächlich Kontakt zu jüngeren Mitgliedern von Borns Gruppe auf, vor allem zu Walter Heitler, der zusammen mit Fritz London kurz zuvor eine Theorie der molekularen Bindung vorgeschlagen hatte. (...)

Jens Salomon • 10/2025 • Seite 38

Jens Salomon • 10/2025 • Seite 38Freda Friedman Salzman

Der Weg der amerikanischen Physikerin führte von der Kernphysik zur Soziobiologie.

Die Physikerin Freda Friedman Salzman beschäftigte sich mit der Wechselwirkung zwischen Kernbestandteilen. Vor dem Hintergrund struktureller Diskriminierung verlor sie zeitweise ihre Professur, die sie in einem langwierigen Prozess zurückgewinnen konnte. Sie engagierte sich fortan in der Frauenbewegung und bekämpfte insbesondere Ideen der Soziobiologie.

Freda Friedman wurde am 12. Mai 1927 in Brooklyn, New York, als Tochter russisch-jüdischer Immigranten geboren [1]. In ihrem Zuhause wurde Wert auf Wissenschaft gelegt, und sie erhielt Lob für ihre mathematischen Fähigkeiten. Gleichzeitig überschatteten ihr repressiver Vater und die Umstände der Weltwirtschaftskrise ihre Jugend. Ihr Studium am Brooklyn College, das sie 1949 mit einem Physik-Bachelor abschloss, finanzierte sie über verschiedene Nebenjobs. In dieser Zeit lernte sie ihren Kommilitonen George Salzman kennen, den sie 1948 heiratete. Ihre Karrieren sollten eng verwoben bleiben.

Melba Phillips, eine Kernphysikerin und Physikdidaktikerin, die ihre Promotion bei Robert Oppenheimer abgeschlossen hatte – der Oppenheimer-Phillips-Prozess trägt ihren Namen –, bestärkte das Ehepaar, das Studium an der University of Illinois fortzusetzen. Friedman Salzman schloss dort 1951 mit einem Master ab und wurde innerhalb von zwei Jahren beim theoretischen Hochenergiephysiker Geoffrey Chew promoviert. (...)

Margriet van der Heijden und Miriam Blaauboer • 7/2025 • Seite 42

Margriet van der Heijden und Miriam Blaauboer • 7/2025 • Seite 42Hendrika Johanna van Leeuwen

Die Wissenschaftlerin hinter dem Bohr-van-Leeuwen-Theorem

Das Bohr-van-Leeuwen-Theorem besagt, dass Magnetismus nicht klassisch erklärbar ist, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein echtes Quantenphänomen handeln muss. Dass es nach Bohr benannt ist, ist vielleicht nicht so überraschend, aber wer war van Leeuwen?

Als Hendrika Johanna „Jo“ van Leeuwen 1919 ihre Dissertation bei Hendrik Lorentz abschloss, war sie nicht seine erste Doktorandin. Drei weitere Frauen hatten ebenfalls bei ihm promoviert: seine eigene Tochter Berta und Johanna Reudler im Jahr 1912 sowie Eva Bruins im Jahr 1918. Die vier gehörten zu den ersten Frauen, die in den Niederlanden Physik auf universitärem Niveau studieren konnten. Das war in den Niederlanden wie auch anderswo in Europa keine Selbstverständlichkeit. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts bahnten sich Frauen langsam ihren Weg an die Universitäten, die ihnen bis dahin nur zögerlich ihre Türen geöffnet hatten. Ihr Fortkommen wurde oft durch eine unzureichende Vorbildung behindert, vor allem wenn sie sich für die Wissenschaft interessierten. Die Hogere Burger School (HBS), die zusammen mit einem zusätzlichen Staatsexamen in Griechisch und Latein für viele Jungen den Weg zu einem naturwissenschaftlichen Studium ebnete, nahm bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in der Regel keine Mädchen auf. In den mittlerweile eingerichteten speziellen HBS-Schulen für Mädchen wurden die Fächer Physik und Mathematik weitgehend durch Handarbeit und Hauswirtschaft ersetzt.

Jo van Leeuwen und ihre jüngere Schwester Nel hatten das Glück, dass ihre fortschrittlichen Eltern sie an der Haager Knabenschule anmeldeten, als diese 1901 die Aufnahme von Mädchen erlaubte, was damals noch einer ministeriellen Ausnahmegenehmigung bedurfte. Außerdem erlaubten sie ihren beiden Töchtern, die staatliche Ergänzungsprüfung in Griechisch und Latein abzulegen und anschließend in Leiden Physik zu studieren. Dort begann Jo dann 1914 ihre Doktorarbeit bei Lorentz [1]. (...)

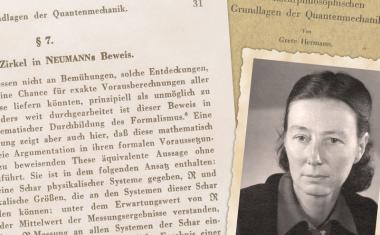

Andrea Reichenberger • 6/2025 • Seite 34

Andrea Reichenberger • 6/2025 • Seite 34Grete Hermann

Eine Brückenbauerin zwischen Physik, Philosophie und Politik

Grete Hermann war eine Pionierin in der mathematisch-physikalischen Grundlagenforschung. Mitte der 1930er-Jahre setzte sie sich intensiv mit Johann (John) von Neumanns Überlegungen zu verborgenen Variablen in der Quantenmechanik auseinander.

Grete Hermann wurde am 2. März 1901 in Bremen geboren. Sie studierte Mathematik, Physik und Philosophie in Göttingen und Freiburg und promovierte 1925 bei der Mathematikerin Emmy Noether mit einer Dissertation zur „Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale“. Nach ihrer Promotion arbeitete Grete Hermann als private Assistentin beim Philosophen Leonard Nelson, einem Freund und Kollegen David Hilberts. Nach Nelsons Tod 1927 veröffentlichte sie zusammen mit Minna Specht Nelsons Arbeiten und hielt Vorträge zu seinem Werk. Specht war eine führende Figur des Internationalen Sozialistischen Kampfbunds ISK, einer kleinen intellektuellen Elite aus Göttingen. (...)

Johannes-Geert Hagmann • 5/2025 • Seite 38

Johannes-Geert Hagmann • 5/2025 • Seite 38Maria Goeppert Mayer

Die spätere Nobelpreisträgerin leistete einen wichtigen Beitrag zur Theorie der Zwei-Photonen-Absorption.

Die deutsch-amerikanische theoretische Physikerin Maria Goeppert Mayer ist vor allem für ihre Mitentwicklung des Schalenmodells des Atomkerns bekannt, die ihr den Nobelpreis einbrachte. Bisher weniger beachtet ist jedoch ihre frühe grundlegende Arbeit in der Quantenphysik zur Theorie der Zwei-Photonen-Absorption.

Der große Moment ist gekommen: In den festlich erleuchteten Sälen des Stockholmer Konzerthauses, inmitten einer erlesenen, in Fracks und Abendroben gekleideten Gesellschaft, erhebt sich Maria Goeppert Mayer1) und wechselt ein kurzes Lächeln mit ihrem Nachbarn. „Im Namen der Akademie gratuliere ich Ihnen herzlich und bitte Sie, den Nobelpreis für Physik für das Jahr 1963 aus den Händen seiner Majestät des Königs entgegenzunehmen.“ Als erst zweite Frau in der Geschichte wird sie Physik-Nobelpreisträgerin, zusammen mit Eugene Wigner und J. Hans D. Jensen (Abb. 1). Als der großgewachsene König Gustaf VI. Adolf sich vorbeugt, um ihr die Urkunde und die Medaille zu überreichen, bewegt sich Mayers rechter Arm nach vorne, gefolgt – etwas langsamer – vom linken. Dieser ist teilweise gelähmt aufgrund eines Schlaganfalls, den sie drei Jahre zuvor erlitten hatte und der ihre Gesundheit dauerhaft beeinträchtigte. Der feierliche Moment der Anerkennung ihrer herausragenden wissenschaftlichen Leistungen ist daher auch von Zerbrechlichkeit geprägt. Goeppert Mayers Karriere lässt sich aus unterschiedlichen, miteinander verwobenen Perspektiven lesen: durch höchste wissenschaftliche Errungenschaften zum einen, aber auch durch persönliche Herausforderungen, Schicksalsschläge und Widerstände, die sie als Wissenschaftlerin in ihrer Zeit erlebte. (...)

Daniela Monaldi • 4/2025 • Seite 32

Daniela Monaldi • 4/2025 • Seite 32Laura Chalk

Die kanadische Physikerin lieferte einen frühen experimentellen Nachweis der jungen Quantenmechanik, der vollkommen in Vergessenheit geriet.

Die erste neue Vorhersage der Quantenmechanik wurde von Laura Chalk, einer Doktorandin an der McGill University in Montreal, Kanada, zwischen 1926 und 1928 unter der Leitung von J. Stuart Foster experimentell überprüft. Warum ist aber das Foster-Chalk-Experiment aus der Geschichte der Quantenmechanik verschwunden? [1]

Laura Mary Chalk wurde 1904 in Montreal in eine Pädagogenfamilie hineingeboren und zeigte schon früh hervorragende akademische Leistungen, insbesondere in Mathematik. Der Leiter der Physikabteilung der McGill University, Arthur S. Eve, ermutigte sie, Physik zu studieren, und 1925 schloss sie ihr Studium in Mathematik und Physik mit Auszeichnung ab. Nachdem sie als beste Studentin des Jahres in Physik und Mathematik ausgezeichnet worden war und ein einjähriges Stipendium des National Research Council erhalten hatte, beschloss sie, in McGill zu bleiben, und wurde die erste Doktorandin von J. Stuart Foster, dem jüngsten Mitglied der Fakultät und einem aufstrebenden Experten für experimentelle Beobachtungen des Stark-Effekts. Fosters zweiter Doktorand war William Rowles, der später Physikprofessor am McGill College of Agriculture und Ehemann von Chalk werden sollte [2]. (...)

• 4/2025 • Seite 28

• 4/2025 • Seite 28