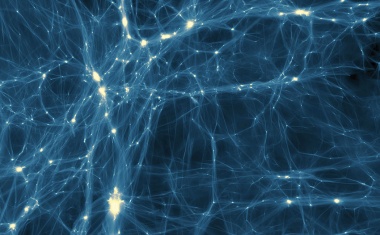

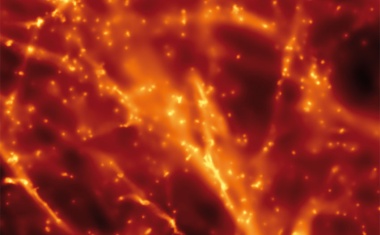

Visualisierung einer „n-body dark matter“-Simulation im kosmischen Maßstab: Hellere Farben zeigen Regionen mit höherer Dichte von Dunkler Materie. (Bild: Oliver Hahn, Tom Abel, Ralf Kaehler (KIPAC/SLAC), vgl. ab S. 32)

Ausgabe lesen

Visualisierung einer „n-body dark matter“-Simulation im kosmischen Maßstab: Hellere Farben zeigen Regionen mit höherer Dichte von Dunkler Materie. (Bild: Oliver Hahn, Tom Abel, Ralf Kaehler (KIPAC/SLAC), vgl. ab S. 32)

• 11/2019 • Seite 24

• 11/2019 • Seite 24Der Physiker Marco Wehr arbeitet vielfältig – seine Werkzeuge sind Kopf und Körper.

Nach seiner Promotion entschied sich der ausgebildete Tänzer, Diplom-Physiker und promovierte Philosoph Marco Wehr (58) für die Selbstständigkeit. Seitdem arbeitet er als Dozent, Autor und Journalist zu Themen wie Komplexität im digitalen Zeitalter, Lebenskunst, Bildung und Lernen. Unter dem Pseudonym Marco Marçal betreibt er eine Tanzschule in Tübingen und arbeitet als Tanzlehrer und Choreograph.

Seit wann unterrichten Sie Tanz?

Ich unterrichte seit fast 40 Jahren. Relativ schnell konnte ich mit Tanzauftritten und Unterricht mein Studium teilweise finanzieren.

Was hat Sie bewogen, Physik zu studieren?

Ich habe Physik aus philosophischem Interesse studiert und daher Philosophie als Zweitfach gewählt.

Womit haben Sie sich in Ihrem Studium hauptsächlich beschäftigt?

Mit Informationsverarbeitung in Nervensystemen. Das ist nach wie vor ein Arbeitsschwerpunkt von mir. Mich interessiert besonders die Beziehung von Körper und Denken. Ein anderes wichtiges Thema ist Berechenbarkeit und Vorhersagbarkeit. Deshalb habe ich auch lange zur Chaostheorie geforscht. (...)

• 11/2019 • Seite 27

• 11/2019 • Seite 27Alexander von Humboldt und die Experimentalwissenschaften

Liest man über Alexander von Humboldt, so liest man über ihn als Forschungsreisenden oder „Universalgelehrten“, aber nur selten als Experimentalwissenschaftler. Dabei bestimmten seine physikalischen, chemischen und physiologischen Studien maßgeblich seinen Werdegang − und das in einer Zeit, in der sich diese Forschungsgebiete gerade erst an Universitäten etablierten. Humboldt begleitete diesen Prozess über sieben Jahrzehnte.

Ende des 18. Jahrhunderts erschütterten die Französische Revolution und ihre Begleitumstände das Verständnis feudaler Ständeordnung des aus mehreren hundert Kleinstaaten bestehenden Deutschen Reichs. Nicht nur die politischen und sozialen Strukturen sollten sich in Europa nachhaltig wandeln, sondern auch Kunst, Kultur und Wissenschaften. Der Mensch und seine Rolle in der Natur wurden infrage gestellt, jüngst entdeckte Phänomene ließen sich nicht mehr in traditionelle Denkmuster einfassen, und technologische Entwicklungen erlaubten neue Perspektiven auf bereits Bekanntes.

Die meisten experimentalwissenschaftlichen Fachdisziplinen, sofern sie überhaupt schon existierten, galten bis ins 18. Jahrhundert eher als anspruchsvolle Unterhaltung der gehobenen Stände oder als Hilfswissenschaften klassischer Universitätsfächer. So diente die Chemie als „Magd der Medizin“ und arbeitete, so die Meinung vieler, dieser lediglich zu. Auch die der Philosophischen Fakultät zugeordnete Experimentalphysik war zwar an einigen Universitäten vertreten, aber ebenfalls nur als Ergänzung traditioneller Felder wie der Philosophie oder Medizin. (...)

• 11/2019 • Seite 32

• 11/2019 • Seite 32Die Frage, woraus unser Universum besteht, beschäftigt Physiker, Astronomen und Kosmologen schon lange.

Wichtige Fragen von Physik, Astronomie und Kosmologie betreffen die Größe, Zusammensetzung und Entwicklung unseres Universums. Seit den 1930er-Jahren spielt dabei ein neuer Aspekt eine entscheidende Rolle: Astronomische Beobachtungen deuten darauf hin, dass die uns bekannte Materie nur einen sehr kleinen Teil der Materie- und Energiedichte im Universum ausmacht. In der Teilchenphysik gibt es zudem Gründe für die Existenz neuer unsichtbarer Teilchen, die zur Massenverteilung des Universums als Dunkle Materie beitragen könnten. Nur wenn eine solche Dunkle Materie existiert, kann die Allgemeine Relativitätstheorie die Gravitation auf allen Skalen beschreiben und die beobachteten Phänomene erklären.

Schon die Philosophen des Altertums diskutierten das Vorhandensein unsichtbarer Materie im Universum. Newtons Gravitationstheorie erlaubte es erstmals, die Bewegung von Himmelskörpern quantitativ zu untersuchen. Auf dieser Basis schlug Friedrich Wilhelm Bessel 1844 vor [1], dass es neben den sichtbaren Sternen und Planeten auch unsichtbare, massebehaftete Körper geben könnte, die sich allein durch ihren Einfluss auf die Bewegung anderer Himmelskörper und nicht durch von ihnen ausgesandtes Licht identifizieren lassen. Dies führte z. B. zur Vorhersage der Existenz des Neptuns, ohne den die Umlaufbahn des Uranus nicht zu verstehen ist. Ebenfalls im 19. Jahrhundert stellte sich die Frage, ob die dunklen Regionen des Nachthimmels schlicht keine Sterne enthalten oder ob sich dort eine verhüllende, absorbierende „dunkle Materie“ befindet. Lord Kelvin verwendete dynamische Argumente, um Aussagen über die Menge an zusätzlichen, nicht sichtbaren Objekten in der Milchstraße zu treffen. Er betrachtete die Sterne als Gasteilchen und nutzte ihre gegenseitige Gravitationswechselwirkung, um die Geschwindigkeitsdispersion vorherzusagen, aus der sich eine obere Grenze für die Materiedichte in unserer Galaxie ergibt [2]. Aus Kelvins Ergebnissen zog Henri Poincaré den Schluss, dass die Masse an dunkler gravitativ wirkender Materie kleiner oder maximal vergleichbar mit der Masse sichtbarer Materie sein müsse [3], ähnlich wie andere Autoren [4]. Seither hat sich das Verständnis der Dunklen Materie erheblich verbessert [5]. (...)

• 11/2019 • Seite 37

• 11/2019 • Seite 37Astronomische Beobachtungen führten zum Konzept der Dunklen Materie und geben heute Hinweise auf deren Eigenschaften.

Die Struktur und Dynamik von Galaxien und Galaxienhaufen lässt sich im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie nur erklären, wenn es neben der sichtbaren auch eine unsichtbare Materie gibt, die eine zusätzliche Gravitationsanziehung ausübt. Diese Dunkle Materie muss aus anderen Teilchen als gewöhnliche Materie bestehen. Astronomische Beobachtungen erlauben es, deren Eigenschaften zu ergründen.

Schon die ersten Hinweise, dass es eine Dunkle Materie geben muss, stammen aus astronomischen Beobachtungen. Fritz Zwicky bestimmte in den 1930er-Jahren überraschend hohe Geschwindigkeiten für Galaxien in Galaxienhaufen. Diese Werte lassen sich in gravitativ gebundenen Objekten nur erklären, wenn über die sichtbare Materie hinaus eine gravitative Anziehung vorliegt, welche die Galaxienhaufen zusammenhält. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Rotationsgeschwindigkeiten von Spiralgalaxien, die im Außenbereich schneller rotieren als erwartet. Das deutet ebenfalls auf eine zusätzliche unsichtbare Materie hin. Auch die Häufigkeit leichter Elemente im Universum passt nur dann mit den Vorhersagen des Urknallmodells zusammen, wenn die benötigte zusätzliche Masse nicht in Form gewöhnlicher Materieteilchen, beispielsweise Protonen, Neutronen und Elektronen, vorliegt. Gäbe es mehr gewöhnliche Materie im Universum, hätte sich eine andere Elementverteilung herausgebildet, unter anderem mit mehr Helium und weniger Deuterium. In unserem Universum sollte es demnach Teilchen einer Dunklen Materie geben. (...)

• 11/2019 • Seite 42

• 11/2019 • Seite 42Um Teilchen der Dunklen Materie direkt nachzuweisen, müssen die Detektoren bestmöglich vor störenden Signalen geschützt sein.

Einige Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysik sagen neue Elementarteilchen voraus, die als Dunkle Materie bisher nicht verstandene kosmologische und astronomische Beobachtungen erklären könnten. Bevorzugte Kandidaten sind die Weakly Interacting Massive Particles (WIMPs). Höchstempfindliche, teilweise haushohe Teilchendetektoren in Untergrundlaboren ermöglichen die direkte Suche nach ihnen.

Als Teilchen der Dunklen Materie sollten WIMPs nur extrem schwach mit normaler Materie wechselwirken, aber nicht unbedingt mittels der schwachen Wechselwirkung. Ihre Masse wird in einem Bereich von 1 bis 104 GeV/c2 vermutet. Seit sich im Universum die ersten Strukturen bildeten, sollten sich WIMPs mit nicht-relativistischer Geschwindigkeit bewegt haben. Sie sollten die Bildung von Galaxien angestoßen haben und noch heute eng mit ihnen verwoben sein. Weil WIMPs elektrisch neutrale Teilchen sind, streuen sie bevorzugt elastisch an den schweren Atomkernen eines Detektors. Der Impulsübertrag auf den Kern führt zu einem Rückstoß, dessen Energie exponentiell abfällt (Abb. 1). Diese Energie kann das Detektormedium anregen, ionisieren oder erwärmen.

Durch die Anregung werden Photonen emittiert. Szintillationsdetektoren in fester oder flüssiger Form ermöglichen den Nachweis dieses Lichts. Die Ionisation von Atomkernen erzeugt freie Elektronen. Hier eignen sich Halbleiterdetektoren aus Germanium oder Silizium durch ihre geringe Bandlücke sehr gut für einen Nachweis mit hoher Energieauflösung. Die Wärme regt in Kristallen quantisierte Gitterschwingungen (Phononen) an. Bei Kernrückstößen mit Energien von einigen keV ist mit einem Temperaturanstieg in der Größenordnung von μK zu rechnen. Darum lässt sich der Wärmeeintrag in Kristallen durch Phononen nur messen, wenn die Detektoren bei Temperaturen von 10 bis 50 mK betrieben werden. Der Nachweis erfolgt beispielsweise mithilfe eines Widerstandsthermometers, das nahe der Sprungtemperatur eines Supraleiters arbeitet (Transition Edge Sensor, TES).(...)

• 11/2019 • Seite 48

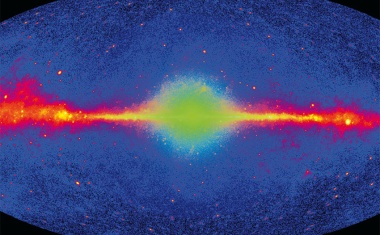

• 11/2019 • Seite 48Dunkle Materie lässt sich indirekt mittels Gammastrahlung, Neutrinos und kosmischer Strahlung suchen.

Anhäufungen Dunkler Materie inner- und außerhalb der Milchstraße lassen sich auch indirekt suchen. Die zugrundeliegenden Verfahren beruhen darauf, Reaktionsprodukte aus der gegenseitigen Vernichtung oder aus dem Zerfall „dunkler“ Teilchen nachzuweisen. Astrophysikalische Quellen und Modellunsicherheiten erschweren die Suche, die bislang trotz zunehmend empfindlicher Instrumente nicht von Erfolg gekrönt war. Für viele wichtige Annihilationskanäle und über einen großen Bereich von Massen ließen sich in den letzten Jahren aber teilchenphysikalische Eigenschaften der Dunklen Materie einschränken.

Ein möglicher Kandidat für Dunkle Materie sind WIMPs (vgl. den Artikel von M. Lindner et al.). Sie lassen sich indirekt nachweisen, indem man nach den Produkten aus einem möglichen Zerfall oder aus der Annihilation zweier WIMPs sucht. Wenn im Universum zwei WIMPs kollidieren und sich gegenseitig vernichten, können sich Teilchen des Standardmodells bilden wie Quark-Antiquark-Paare, Lepton-Antilepton-Paare oder Eichboson- bzw. Higgs-Paare (W+W–, Z0Z0, hh). Bei ihrem Zerfall entstehen stabile geladene und ungeladene Teilchen (Elektronen und Positronen, Protonen und Antiprotonen, Photonen sowie Neutrinos), die zur Erde gelangen und sich dort detektieren lassen. Der Nachweis der WIMPs erfolgt also indirekt über ihre stabilen Zerfallsprodukte. Die physikalisch wichtigsten Parameter, die es zu bestimmen gilt, sind die Masse der WIMPs und der über die Relativgeschwindigkeit v der WIMPs gemittelte Annihilationswirkungsquerschnitt 〈σv〉. Besonders in Kombination mit Ergebnissen aus direkten WIMP-Suchen ist es damit möglich, die teilchenphysikalischen Eigenschaften der Dunklen Materie einzugrenzen und − bei erfolgreichem Nachweis − ein Fenster zur Physik jenseits des Standardmodells zu öffnen. (...)

• 11/2019 • Seite 54

• 11/2019 • Seite 54Bei Zusammenstößen von Protonen mit sehr hohen Energien könnte am Large Hadron Collider Dunkle Materie entstehen.

Obwohl zahlreiche astrophysikalische Beobachtungen Hinweise für die Existenz einer Dunklen Materie liefern, kennen wir weder die Produktions- noch die Wechselwirkungsmechanismen dieser hypothetischen Teilchen. Wenn es gelingt, Dunkle Materie direkt im Labor herzustellen, wäre es möglich, diese Prozesse im Detail zu untersuchen. Dabei spielen Teilchenbeschleuniger wie der Large Hadron Collider am CERN eine wichtige Rolle.

Dunkle Materie kann im frühen Universum durch verschiedene Mechanismen entstanden sein. Am populärsten ist nach wie vor der Ansatz, dass es sich dabei um Weakly Interacting Massive Particles handelt. Für die Suche nach diesen Teilchen am Large Hadron Collider ist das Postulat entscheidend, dass sich Dunkle und sichtbare Materie ineinander umwandeln können, beispielsweise durch Paarvernichtungsprozesse der Form χ– χ ↔ f– f, wobei χ (χ–) das Teilchen (Antiteilchen) der Dunklen Materie bezeichnet und f (f–) ein Teilchen (Antiteilchen) aus dem Standardmodell. (...)

701. WE-Heraeus-Seminar

702. WE-Heraeus-Seminar

Bad Honnef Physics School