FISU World University Games

James-Webb-Weltraumteleskop

Gequetschtes Licht

Die Eröffnungsfeier der FISU World University Games fand im Duisburger Wedaustadion statt. (Bild: Rhine-Ruhr 2025 / Anthony Hanc, vgl. S. 20).

Ausgabe lesen

FISU World University Games

James-Webb-Weltraumteleskop

Gequetschtes Licht

Die Eröffnungsfeier der FISU World University Games fand im Duisburger Wedaustadion statt. (Bild: Rhine-Ruhr 2025 / Anthony Hanc, vgl. S. 20).

Die Synchrotron Lichtquelle Schweiz am Paul Scherrer Institut gehört zu den brillantesten auf der Welt.

Der Hessische Hochschulpakt 2026 – 2031 konfrontiert die hessischen Hochschulen mit großen Herausforderungen.

Weitere spannende Aktivitäten begleiten das Quantenjahr; die große Abschlussveranstaltung in Münster setzt besondere musikalische Akzente.

Der schnellste und energieeffizienteste Supercomputer Europas ging mit einem Festakt mit hochrangigen Gästen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in Betrieb.

Das europäische Forschungsprojekt HyMetBat ist mit dem Ziel gestartet, Messtechnik für nachhaltige Energiespeicher zu entwickeln.

Eine DAAD-Befragung untersucht die Mobilität von ausländischen wie deutschen Studierenden.

Das chinesische Neutrinoobservatorium JUNO hat mit der Datennahme begonnen.

Daten des Weltraumteleskops Gaia liefern die Grundlage für die genaueste dreidimensionale Karte eines Sternentstehungsgebiets in unserer Milchstraße.

• 10/2025 • Seite 20 • DPG-Mitglieder

• 10/2025 • Seite 20 • DPG-MitgliederBei den FISU World University Games in der Metropolregion Rhein-Ruhr nahmen im Team Studi auch Physik-Studenten für Deutschland teil.

Alle zwei Jahre veranstaltet die Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) ihre Sommer-Hochschulspiele. In diesem Jahr waren die „FISU World University Games“ in der Metropolregion Rhein-Ruhr zu Gast. Damit richtete der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband zum zweiten Mal nach Duisburg 1989 die Spiele aus.

Die „FISU World University Games“ finden unter diesem Namen erst seit 2020 statt. Zuvor war das internationale Multisportereignis, das nach den Olympischen Sommerspielen zu den größten seiner Art gehört, seit 1959 als „Universiade“ bekannt. Wenn sich Studierende aus aller Welt zu ihren Sommer-Hochschulspielen treffen, treten sie in 15 Kernsportarten an, die allesamt auch olympisch sind, darunter Klassiker wie Kunstturnen, Leichtathletik und Schwimmen. (...)

• 10/2025 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

• 10/2025 • Seite 24 • DPG-MitgliederWissenschaftliche Instrumente auf dem James-Webb-Weltraumteleskop

• 10/2025 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

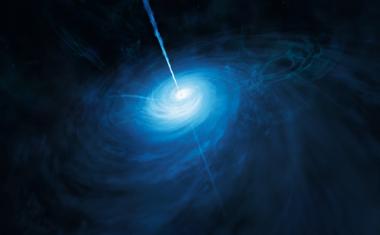

• 10/2025 • Seite 26 • DPG-MitgliederQuasare im Blick des James-Webb-Weltraumteleskops

Gerade einmal einhundert Jahre ist es her, dass Edwin Hubble belegte, dass die Milchstraße nicht die einzige Galaxie im Universum ist, sondern dass es Milliarden weiterer Galaxien füllen. Die Weite und scheinbare Unendlichkeit des Universums regen zum Nachdenken an: Welchen Platz nehmen wir Kosmos ein? Wie und wann entstehen Galaxien? Warum sieht unsere Milchstraße genau so aus – und nicht anders? Um diese grundlegenden Fragen der modernen Astrophysik zu beantworten, entwickelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer leistungsfähigere Teleskope, die einen Blick in die tiefsten Regionen des Alls ermöglichen.

Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop beginnt nun eine neue Ära der Himmelsbeobachtung. Es erlaubt uns einen tieferen Einblick in die Vergangenheit des Universums als je zuvor und beleuchtet die dynamischen Prozesse des jungen Kosmos – von der Entstehung supermassereicher Schwarzer Löcher bis hin zu den leuchtkräftigen Quasaren, die das frühe Universum prägten.

Heute wissen wir, dass sich das Universum nach dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren und einer kurzen Phase exponentieller Expansion − der sogenannten Inflation − allmählich abkühlte. Dieser Prozess setzte sich fort, bis sich Photonen und Materie entkoppelten und eine Phase begann, in der noch keine Sterne oder Galaxien leuchteten. Erst durch gravitative Instabilitäten innerhalb der Dunklen Materie bildeten sich lokale Verdichtungen, die baryonische Materie an sich zogen. (...)

• 10/2025 • Seite 32 • DPG-Mitglieder

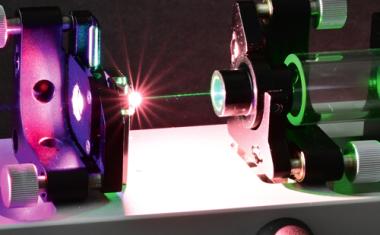

• 10/2025 • Seite 32 • DPG-MitgliederQuantenkorreliertes Licht ist vielfältig. Die Grundlage für diese Vielfalt bilden gequetschte Vakuumzustände, getragen von beugungslimitierten Strahlen.

In den 1980er-Jahren war das Interesse an gequetschtem Licht geradezu euphorisch. Gemeint sind damit Laserstrahlen, die gequetschte Vakuumzustände tragen. Die Faszination bestand darin, dass quantenkorreliertes Laserlicht für eine echte Nutzeranwendung geeignet schien, etwa um die Sensitivität von Gravitationswellen-Detektoren zu verbessern. Das ist heute tatsächlich Routine. Inzwischen eröffnet sich für gequetschte Vakuumzustände aufgrund ihrer nahezu perfekten Interferenzeigenschaften das gesamte Gebiet der Quantentechnologien bis hin zum optischen Quantencomputing.

Gequetschtes Licht zeigt weniger Quantenunschärfe als konventionelles Laserlicht. Der Vorteil erklärt sich am besten durch einen Vergleich der Messstatistiken von Photonenzahlen. Konventionelles Laserlicht liegt im besten Fall in einem kohärenten Zustand (Glauber-Zustand) vor. Misst man mit einer Photodiode das Licht eines quasi-monochromatischen konventionellen Laserstrahls und sammelt die Photonen über kurze Intervalle von beispielsweise 10 Nanosekunden, so folgt die Photonenzahl pro Intervall einer Poisson-Statistik (Abb. 1). Für große Photonenzahlen ergibt sich näherungsweise eine Gauß-Verteilung mit der Standardabweichung Δn˄ = √–n–. In dem gezeigten Beispiel beträgt die mittlere Photonenzahl n– = 10 000. Der Quetschfaktor ist β = 10, die Standardabweichung der gemessenen Photonenzahlen sinkt um den Faktor √–β.

Gequetschtes Licht wurde Anfang der 1970er-Jahre theoretisch beschrieben [2], 1981 zur Verbesserung von Gravitationswellen-Detektoren vorgeschlagen [3] und 1985 erstmals erzeugt [4, 5]. Gequetschte Vakuumzustände des Lichts werden typischerweise in einem Resonator erzeugt (Abb. 2) [5, 6]. Der Kristall im Resonator ist ein nichtlineares Medium zweiter Ordnung, etwa periodisch gepoltes Kaliumtitanylphosphat (PPKTP). Ein Resonater für gequetschtes Licht ist auch als „Quetschlaser“ aufzufassen, der allerdings anders als ein normaler Laser knapp unterhalb seiner Laserschwelle betrieben und mit kohärentem Laserlicht halber Wellenlänge gepumpt wird.

(...)

• 10/2025 • Seite 38

• 10/2025 • Seite 38Der Weg der amerikanischen Physikerin führte von der Kernphysik zur Soziobiologie.

Die Physikerin Freda Friedman Salzman beschäftigte sich mit der Wechselwirkung zwischen Kernbestandteilen. Vor dem Hintergrund struktureller Diskriminierung verlor sie zeitweise ihre Professur, die sie in einem langwierigen Prozess zurückgewinnen konnte. Sie engagierte sich fortan in der Frauenbewegung und bekämpfte insbesondere Ideen der Soziobiologie.

Freda Friedman wurde am 12. Mai 1927 in Brooklyn, New York, als Tochter russisch-jüdischer Immigranten geboren [1]. In ihrem Zuhause wurde Wert auf Wissenschaft gelegt, und sie erhielt Lob für ihre mathematischen Fähigkeiten. Gleichzeitig überschatteten ihr repressiver Vater und die Umstände der Weltwirtschaftskrise ihre Jugend. Ihr Studium am Brooklyn College, das sie 1949 mit einem Physik-Bachelor abschloss, finanzierte sie über verschiedene Nebenjobs. In dieser Zeit lernte sie ihren Kommilitonen George Salzman kennen, den sie 1948 heiratete. Ihre Karrieren sollten eng verwoben bleiben.

Melba Phillips, eine Kernphysikerin und Physikdidaktikerin, die ihre Promotion bei Robert Oppenheimer abgeschlossen hatte – der Oppenheimer-Phillips-Prozess trägt ihren Namen –, bestärkte das Ehepaar, das Studium an der University of Illinois fortzusetzen. Friedman Salzman schloss dort 1951 mit einem Master ab und wurde innerhalb von zwei Jahren beim theoretischen Hochenergiephysiker Geoffrey Chew promoviert. (...)

• 10/2025 • Seite 41

• 10/2025 • Seite 41Die Mathematikerin und Chemikerin brachte in Cambridge die Computer in die Molekülphysik.

Nach Abschluss ihrer Bachelorarbeit in Mathematik unter der Leitung von Emmy Noether am Bryn Mawr College, einem Frauen-College in der Nähe von Philadelphia in den USA, trat Elizabeth Monroe der Forschungsgruppe von John Lennard-Jones an der Universität Cambridge bei. Dort leistete sie Pionierarbeit bei der Anwendung von Computern in der Molekularphysik und baute und betrieb einen Differentialanalysator zur Lösung der quantenmechanischen Beschreibung einfacher Moleküle.

Elizabeth Monroe, geboren 1913, wuchs in einer wohlhabenden Familie außerhalb von New York City auf und besuchte renommierte Privatschulen [1]. Ihr Vater, ein ausgebildeter Chemieingenieur, förderte ihr Interesse an Naturwissenschaften und Technik, darunter auch ihr Basteln an elektrischen Schaltkreisen. Im College faszinierten sie die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Quantenmechanik auf Moleküle, sodass sie zugleich Chemie und Mathematik studierte. Emmy Noether, die 1933 von Göttingen nach Bryn Mawr emigriert war, betreute ihre Abschlussarbeit über moderne Algebra. Als Jahrgangsbeste 1935 erhielt Elizabeth Monroe das European Fellowship ihres Colleges, das ihr den Weg nach Cambridge ermöglichte, wo ihre doppelte Qualifikation sie zur perfekten Kandidatin für das Forschungsprogramm von John Lennard-Jones machte, ein Programm, das seine Wurzeln nicht zuletzt in Göttingen hatte.

Im Frühjahr und Sommer 1929 besuchte Lennard-Jones, damals Professor für theoretische Physik an der Universität Bristol, das Institut von Max Born in Göttingen. Da Born zu dieser Zeit häufig krank war, nahm der britische Physiker hauptsächlich Kontakt zu jüngeren Mitgliedern von Borns Gruppe auf, vor allem zu Walter Heitler, der zusammen mit Fritz London kurz zuvor eine Theorie der molekularen Bindung vorgeschlagen hatte. (...)

• 10/2025 • Seite 45 • DPG-Mitglieder

• 10/2025 • Seite 45 • DPG-MitgliederFür Schulexperimente steht nun ein sicherer Vier-Niveau-Laser zur Verfügung.

Ein neuer, augensicherer Vier-Niveau-Laser der Klasse 1 gestattet Laserbetrieb auf vier unterschiedlichen Wellenlängen. Dazu wurde das Konzept des kontinuierlichen Drei-Niveau-Rubinlasers übernommen und erweitert. Auch der neue Laser erlaubt es, in Schule und Praktikum die Funktionsweise eines Lasers ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen zu erlernen.

Ein mit blauem Licht angeregter und grün fluoreszierender Wackelpudding (Patentblau V, E 131, in Gelatine) demonstriert die Anfänge der Quantenoptik: Zur Erklärung ist mindestens das 1913 von Rutherford und Bohr entwickelte Atommodell mit Quantenübergängen zwischen den „Elektronenbahnen“ nötig. Die von Einstein 1917 postulierte stimulierte Emission ließ sich erst 1954 am Ammoniak-Maser-Oszillator experimentell demonstrieren und 1958 von Townes und Schawlow für den optischen Bereich theoretisch beschreiben. Maiman baute 1960 den ersten Laser mit einem blitzlampengepumpten Rubin. Um die Funktionsweise eines Lasers zu verstehen, sind weiterreichende Kenntnisse und vor allem sichere Laser-Experimente notwendig.

Erst seit dem letzten Jahr ermöglicht ein kontinuierlicher Rubin-Experimentallaser der Klasse 1 Experimente in Physik-Leistungskursen oder in Grundpraktika ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen, um so die Funktionsweise eines Lasers zu erlernen und experimentell zu erfahren [1, 2]. (...)

Interview mit Inga Saatz

In dieser Interviewreihe stellen wir aktive Mitglieder und ihre Projekte vor.

25 Jahre nach der Denkschrift der DPG über den Status der physikalischen Forschung

erschien im Frühjahr 2025 eine neue Bestandsaufnahme der Physik.

Die jDPG-Regionalgruppe Hannover unternahm eine Exkursion zu GEO600.

Ein Rückblick auf das Vernetzungstreffen in Dresden

834. WE-Heraeus-Seminar

832. WE-Heraeus-Seminar

WE Heraeus – Lorentz Workshop

US-deutsches WE-Heraeus-Seminar

Spanisch-deutsches WE-Heraeus-Seminar