Physik des Tennis

Energiewende

Quantenphysikerinnen

Nicht nur beim Aufschlag steckt viel Physik hinter dem richtigen Schlag (Bild: Laura Lehmann, vgl. S. 44).

Ausgabe lesen

Physik des Tennis

Energiewende

Quantenphysikerinnen

Nicht nur beim Aufschlag steckt viel Physik hinter dem richtigen Schlag (Bild: Laura Lehmann, vgl. S. 44).

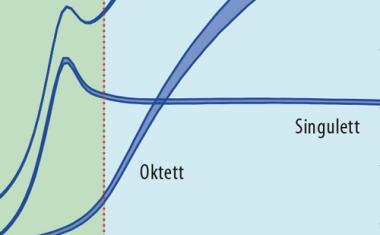

John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis erhalten den Physik-Nobelpreis 2025 „für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnelns und der Energiequantisierung in einem elektrischen Schaltkreis“.

Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar M. Yaghi erhalten den Chemie-Nobelpreis 2025 „für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen“.

Da sich die globale Erwärmung in gefährlicher Weise beschleunigt, wenden sich Klimaforschende an die deutsche Politik.

Die diesjährigen Highlights der Physik in Jena lockten zehntausende Besucherinnen und Besucher an.

Der Elektronenbeschleuniger des European XFEL arbeitet künftig mit einer verbesserten Elektronenquelle.

Die Bundesregierung hat im Rahmen der „Hightech Agenda Deutschland“ einen Aktionsplan zur Fusionsforschung vorgelegt.

Südafrika bündelt seine Kompetenzen in Theoretischer Physik und Computerwissenschaft.

Ein Bericht des Institute of Physics untersucht die Finanzlage der Physik-Fakultäten in Großbritannien.

Der Komet 3I/Atlas stammt von außerhalb unseres Sonnensystems und ist im Visier einer internationalen Beobachtungskampagne.

Die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler veröffentlicht ein „Hamburger Manifest“.

Die Synchrotronstrahlungsquelle ALBA wird zu einer Quelle der vierten Generation.

• 11/2025 • Seite 20 • DPG-Mitglieder

• 11/2025 • Seite 20 • DPG-MitgliederDie ATLAS- und CMS-Kollaborationen am LHC haben starke Hinweise auf Toponium gefunden.

• 11/2025 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

• 11/2025 • Seite 26 • DPG-MitgliederDr. Eveline Rudigier-Voigt leitet das Development & Technology Center der Geschäftseinheit „Electronic Packaging“ bei der SCHOTT AG.

Dr. Eveline Rudigier-Voigt hat 2007 ihre Karriere bei der SCHOTT AG in Mainz als Scientific Advisor gestartet. Nachdem sie neun Jahre lang die Einheit „Advanced Processing Development“ geleitet hat, übernahm sie im Januar dieses Jahres ihre derzeitige Aufgabe in Landshut.

• 11/2025 • Seite 28 • DPG-Mitglieder

• 11/2025 • Seite 28 • DPG-MitgliederAnalyse der Folgen einer wetterabhängigen Stromversorgung

Deutschlands Wohlstand beruht auf der Veredelung importierter Rohstoffe. Dieses Erfolgsmodell setzt eine verlässliche Energieversorgung voraus. Die Transformation hin zu erneuerbaren Energien stellt dieses Modell vor Herausforderungen. 20 Jahre vor der erwarteten Zielerreichung einer vollständigen Defossilisierung des Wirtschaftslebens zielt dieser Artikel darauf ab, anhand verschiedener Projektionen die entstehenden Abhängigkeiten und Grenzen einer wetterabhängigen Stromversorgung aufzuzeigen.

Die Vorgängerregierung hat 2023 im sog. Osterpaket gesetzliche Zielwerte für die Stromerzeugung bis 2030 vorgegeben [1]. Ende 2024 waren 63,6 GW Windkraft an Land (Onshore, Won), 9,2 GW auf See (Offshore, Woff) und 100 GW Photovoltaik (PV) installiert. Bis 2030 sollen diese Kapazitäten auf 115 GW (Won), 30 GW (Woff) und 215 GW (PV) steigen, langfristig bis 2045 auf 160, 70 bzw. 400 GW. In der Erwartung wächst der Bruttostromverbrauch von 495 TWh in 2024 bis 2030 auf 750 TWh mit 80 Prozent (600 TWh) aus erneuerbaren Quellen. 2021 hatte die letzte Bundesregierung (Merkel IV) mit einem Stromverbrauch von 645 bis 665 TWh gerechnet. Für 2045 liegen keine festen Verbrauchsziele vor, jedoch rechnet die Bundesnetzagentur in drei verschiedenen Szenarien, die sich im Ausmaß der Elektrifizierung und Wasserstoffnutzung unterscheiden, mit 967, 1179 bzw. 1351 TWh [2].

Die Endenergie nimmt (mit einigen Schwankungen) ab, während der Bruttostromverbrauch steigen wird (Abb. 1). Die Endenergie stellt die Energie dar, die dem Verbraucher nach Abzug von Umwandlungs- und Transportverlusten zur Verfügung steht. Der Bruttostromverbrauch bezieht sich auf alle Stromverbräuche einschließlich des Eigenbedarfs der Kraftwerke sowie der Übertragungsverluste. (...)

• 11/2025 • Seite 36

• 11/2025 • Seite 36Ihr Nachweis der Quantenverschränkung und ihre frühen Photonenexperimente

Am Neujahrstag 1950 veröffentlichten Chien-Shiung Wu und einer ihrer Doktoranden, Irving Shaknov, ihren Beitrag über den weltweit ersten Nachweis verschränkter Photonen in einem Labor. Dieses experimentelle Ergebnis war ein früher Anstoß für die zweite Quantenrevolution.

Chien-Shiung Wu wird oft als „die chinesische Marie Curie“ bezeichnet, obwohl sie die meisten ihrer wissenschaftlichen Forschungen in den Vereinigten Staaten durchführte [1]. Sie ist vielleicht am ehesten für ihre Entdeckung der Nichterhaltung der Parität für Teilchen mit schwacher Wechselwirkung bekannt. Ihr Experiment trug dazu bei, dass Chen Ning Yang und Tsung-Dau Lee im Jahr 1957 den Nobelpreis erhielten. Trotz der Bedeutung ihrer Entdeckung wurde Wu weder in diesem Jahr noch danach bei der Nobelpreisvergabe einbezogen. Heute ist allgemein anerkannt, dass sie einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Standardmodell der Elementarteilchen geleistet hat, und bisweilen wird argumentiert, dass ihre Entdeckung letztlich Antworten auf die Frage liefern könnte, warum es im Universum etwas und nicht nichts gibt. Mit anderen Worten: Die Nichterhaltung der Parität ist ein Hinweis darauf, warum sich Materie und Antimaterie in den frühesten Momenten des Kosmos nicht vollständig vernichtet haben.

Wus Paritätsexperiment von 1956 wurde berühmt, weil es ein physikalisches Gesetz umstieß. Ihre wesentlichen Beiträge zu unserem Verständnis der Quantenverschränkung sind jedoch weniger bekannt und sollen daher hier gewürdigt werden. (...)

• 11/2025 • Seite 41 • DPG-Mitglieder

• 11/2025 • Seite 41 • DPG-MitgliederEin Projekt in Brasilien zeigt, wie sich Physik inklusiv vermitteln lässt.

Physik beginnt oft mit Fragen: Warum fällt ein Apfel vom Baum? Was ist Licht? Doch manchmal stellen sich auch solche, die nicht im Lehrbuch stehen: Wie kann ich Physik unterrichten, wenn die Kinder und Jugendlichen das Licht nicht sehen, die Fragen nicht aussprechen oder die Antworten nicht hören können?

Genau vor diesen Herausforderungen stand ich in einem lauten, lebendigen Klassenzimmer in Brasilien – mit Kindern, die Autismus haben, gehörlos sind oder etwa aus mehrsprachigen Familien stammen [1]. Viele von ihnen hatten noch nie das Gefühl, wirklich Teil des Unterrichts zu sein. Und doch wollten sie – wie alle – verstehen, entdecken und mitdenken. In einem Bildungssystem, das meist auf Gleichförmigkeit baut, scheint Vielfalt eher zu stören [2]. Doch was passiert, wenn wir genau darin einen Anfang sehen? Was, wenn nicht alle Schülerinnen und Schüler sich dem Unterricht anpassen müssen, sondern der Unterricht sich nach den Menschen richtet?

Physik gilt als präzise, rational, universell. Doch diese Universalität verliert an Kraft, wenn sie nur für eine bestimmte Gruppe zugänglich ist [3]. Wissenschaft, die nicht inklusiv ist, ist nicht vollständig. An dieser Stelle beginnt eine neue Denkweise, Physik nicht nur als Inhalt aufzufassen, sondern als Beziehung. (...)

Interview mit Jana Heysel

Ein Workshop in Frankfurt vermittelte Methoden und Werkzeuge für die Klimakommunikation.

Im September fand zum nunmehr zehnten Mal die beliebte Schülertagung statt.

Die diesjährige Sommerexkursion der jDPG fand im September in München statt.

Die jDPG präsentierte einen selbstbaubaren Laser bei den „Highlights der Physik“ in Jena.

836. WE-Heraeus-Seminar

837. WE-Heraeus-Seminar

839. WE-Heraeus-Seminar

Bad Honnef Physics School

Bad Honnef Physics School

Workshop der Heisenberg-Gesellschaft

Belgisch-deutsches WE-Heraeus-Seminar