Tropfenaufprall

Quantenkosmologie

Arbeitsmarkt

Wenn Tropfen auf einer benetzten festen Oberfläche aufprallen, können sie in kronenförmige Strukturen zerplatzen. (Bild: Hannah Kittel, TU Darmstadt; vgl. S. 17)

Ausgabe lesen

Tropfenaufprall

Quantenkosmologie

Arbeitsmarkt

Wenn Tropfen auf einer benetzten festen Oberfläche aufprallen, können sie in kronenförmige Strukturen zerplatzen. (Bild: Hannah Kittel, TU Darmstadt; vgl. S. 17)

Die physikalischen Gesellschaften Japans und Deutschlands unterzeichneten in Münster eine gemeinsame „Erklärung für die Zukunft“.

Unter dem Motto „Beyond now“ feierte die Berlin Science Week ihr zehnjähriges Jubiläum.

Charité und PTB haben in Berlin ein Zentrum für biomagnetische Hirnforschung eröffnet.

Der Heinrich-Hertz-Hörsaal am KIT ist nun „EPS Historic Site“.

Der Bau eines Radioteleskops in Argentinien ist kurz vor der Fertigstellung ins Stocken geraten.

Beim Wachsen beobachtet; In der Falle gemessen; Ungleiche Zwillinge; Gemeinsame Analyse

• 12/2025 • Seite 20 • DPG-Mitglieder

• 12/2025 • Seite 20 • DPG-MitgliederDen Physik-Nobelpreis 2025 teilen sich John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis.

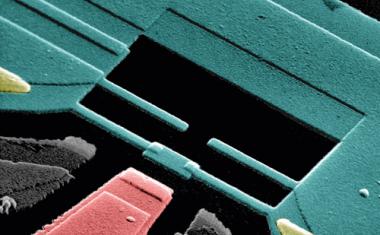

Unterliegen auch makroskopische Variablen der Quantenmechanik? Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an drei Physiker, die gemeinsam diese Frage mithilfe ihrer Experimente vor vier Jahrzehnten erstmals positiv beantworten konnten.

Bezeichnenderweise erhalten John Clarke, Michel Devoret und John Martinis diese hohe Anerkennung im Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und Quantentechnologien – genau hundert Jahre nach der Formulierung der Quantenmechanik. Die Arbeit der diesjährigen Nobelpreisträger gab den Anstoß zu einem Forschungsgebiet, das sich nicht nur in hunderten von Forschungslabors verbreitete, sondern auch private Unternehmen hervorbrachte, die sich mit der Entwicklung von Quantenschaltkreisen befassen und teilweise sogar auf einen Quantencomputer abzielen.

Das Abenteuer begann um 1980 mit Arbeiten von Antony Leggett [1], der 1978 vorgeschlagen hatte, die Anwendbarkeit der Quantentheorie auf einen makroskopischen Freiheitsgrad zu untersuchen: die Phasendifferenz in einem Josephson-Kontakt. Ein solcher Josephson-Kontakt besteht aus zwei supraleitenden Elektroden, die durch eine dünne isolierende Schicht über den quantenmechanischen Tunneleffekt elektrisch miteinander gekoppelt sind (Abb. 1a). Im Normalzustand, also oberhalb der supraleitenden Übergangstemperatur, tunneln einzelne Elektronen unabhängig voneinander. (...)

• 12/2025 • Seite 27 • DPG-Mitglieder

• 12/2025 • Seite 27 • DPG-MitgliederDer Arbeitsmarkt für Physikerinnen und Physiker 2024/25

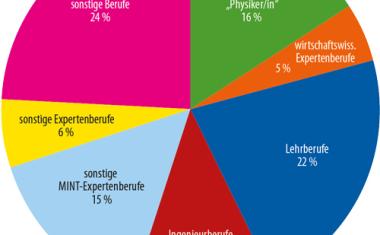

Die aktuelle Unsicherheit in der Weltwirtschaft und die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland wirken sich auch auf den Arbeitsmarkt für Physikerinnen und Physiker in Deutschland aus. Die Zahl arbeitsloser Physiker:innen ist um 18 Prozent gestiegen – in etwa auf das Niveau während der Corona-Pandemie. Die Zahl offener Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken; hier erfolgte der größere Einbruch bereits im Vorjahr. Die Veränderung auf dem Arbeitsmarkt scheint sich nicht nur auf den Berufseinstieg auszuwirken, sondern auch auf Personen, die bereits einige Jahre berufstätig sind. Dagegen betrifft die wirtschaftliche Lage erfahrene Fachkräfte bisher weniger. Die geringe studienspezifische Arbeitslosenquote von insgesamt drei Prozent zeigt, dass ein Studium der Physik weiterhin gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt bietet.

Für den Arbeitsmarkt von Physiker:innen gibt es zwei Datenquellen – die Zahlen des Mikrozensus [1] und die der Bundesagentur für Arbeit. Der Mikrozensus basiert auf einer umfangreichen Befragung und Modellbildung. Dadurch beleuchten diese Daten einen um drei bis vier Jahre zurückliegenden Stand des Arbeitsmarktes – aktuell das Jahr 2022. Der Mikrozensus betrachtet alle erwerbstätigen Physiker:innen, die nach Selbstauskunft einen akademischen Physikabschluss besitzen. Das sind insgesamt 125 400 Personen [2] in vielen Berufsfeldern (Abb. 1). Den Anteil mit einer Tätigkeit in klassischen Physikberufen, also dem Erwerbsberuf „Physiker/in“, beziffert der Mikrozensus mit rund 16 Prozent [3]. Die Daten der Bundesagentur [4] erscheinen monatlich bzw. jährlich und beziehen sich nur auf die Gruppe Erwerbsberuf „Physiker/in“ des Mikrozensus. Daten zu Arbeitslosen und offenen Stellen für Physiker:innen erhält die DPG jährlich als Sonderauswertung basierend auf den Septemberzahlen des jeweils betrachteten Jahres. Die im Folgenden von der Bundesagentur angegebenen Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten beziehen sich immer auf das Ende des Kalenderjahres. (...)

• 12/2025 • Seite 30 • DPG-Mitglieder

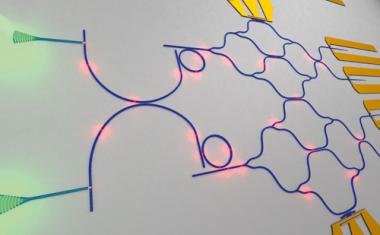

• 12/2025 • Seite 30 • DPG-MitgliederModerne Quantentechnologien bieten einen neuen Zugang für den Physikunterricht.

Die Quantenphysik ist seit vielen Jahren ein etablierter Inhalt der Oberstufenphysik. In jüngerer Zeit bieten sich alternative Zugänge über die Quanteninformationstechnologie an. Dadurch kommen neue konzeptionelle und begriffliche Schwerpunkte ins Spiel. Gleichzeitig fordert die Fachdidaktik verstärkt, auch die „Natur der Naturwissenschaften“ im Physikunterricht zu behandeln.

Herkömmliche Lehr- und Bildungspläne für die Quantenphysik folgen grob der historischen Entwicklung und stellen die Energiequantisierung gebundener Zustände in das Zentrum der Diskussion. Traditionelle Inhalte entsprechender Curricula sind das Bohrsche Atommodell, der Franck-Hertz-Versuch oder der lichtelektrische Effekt. Weitere zentrale Themen sind die Interferenz von Materiewellen, deren Wahrscheinlichkeitsdeutung sowie die Unbestimmtheitsrelation. Die analytische Lösung der Schrödinger-Gleichung für den Potentialtopf stellt oft den einsamen mathematischen Höhepunkt der schulischen Behandlung dar.

In jüngerer Zeit stellen alternative Zugänge zur Quantenphysik eine größere Nähe zu aktuellen technischen Anwendungen her. Nicht zuletzt die Bildungsstandards Physik für die Allgemeine Hochschulreife [1] stützen diese Neuausrichtung, da sie eine inhaltliche Ausweitung der curricularen Verankerung der Quantenphysik vorsehen. Dadurch erweitert sich der Quantenphysikunterricht und verlagert sich auf neue konzeptionelle Schwerpunkte, insbesondere auf Superposition und Verschränkung. (...)

• 12/2025 • Seite 34 • DPG-Mitglieder

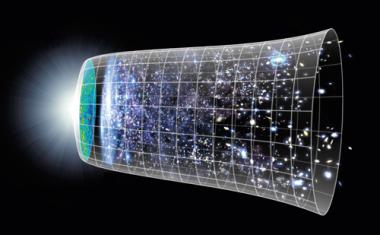

• 12/2025 • Seite 34 • DPG-MitgliederDie Quantenmechanik ermöglicht prinzipiell die Entstehung des Universums aus dem Nichts.

Nach heutiger Vorstellung hat sich das Universum während einer sogenannten inflationären Phase enorm ausgedehnt. Danach ist es sehr heiß geworden und expandiert seitdem bei gleichzeitiger Abkühlung in immer langsamerem Tempo weiter. Doch welche Quantenprozesse bei seiner Entstehung, also noch vor der Inflation, eine Rolle spielten, ist trotz vielversprechender Ansätze eine noch offene Frage.

Auf den ersten Blick scheint der Begriff Quantenkosmologie im Titel ein Oxymoron zu sein, weil Quanteneffekte nur im Kleinen eine entscheidende Rolle spielen. Genauer gesagt folgt die Wichtigkeit von Quanteneffekten aus dem Vergleich des Planckschen Wirkungsquantums von 10−34 Js mit typischen Wirkungen der untersuchten Prozesse, also mit Produkten typischer Prozesszeiten und der entsprechenden Energien. In der Kosmologie erwartet man, dass derartige Wirkungen gewaltig sind und Quanteneffekte demnach keine Rolle spielen. Dies stimmt zwar aus heutiger Sicht, aber nicht notwendigerweise im frühen Universum, als typische kosmologische Zeitskalen und damit Wirkungen viel kleiner ausfielen. Um das zu verstehen, begeben wir uns hier auf eine Reise in die Vergangenheit, wobei uns verschiedene Quantenphänomene begegnen. Der Höhepunkt dieser Reise „zum Anfang der Zeit“ werden mögliche Prozesse sein, bei denen das Universum als Ganzes signifikante Quantenfluktuationen erlebt und somit sogar „aus dem Nichts“ entstehen könnte. Dies wäre dann tatsächlich Quantenkosmologie. (...)

• 12/2025 • Seite 40 • DPG-Mitglieder

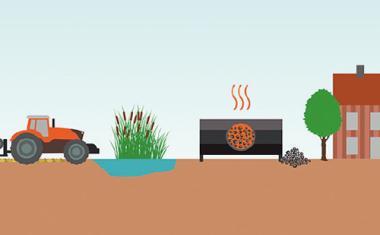

• 12/2025 • Seite 40 • DPG-MitgliederDie Kohlendioxidentnahme an Land ist unverzichtbar für den Klimaschutz.

Um den Klimawandel zu begrenzen, hat die Reduktion der Treibhausgasemissionen oberste Priorität. Doch um Treibhausgasneutralität zu erreichen, sind zusätzlich Verfahren zur langfristigen Entnahme von Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre nötig. Biologische, chemische und geochemische Methoden bieten vielfältige Ansätze für das „Carbon Dioxide Removal“ (CDR). Das vom BMFTR geförderte Forschungsprogramm CDRterra analysiert und bewertet die Potenziale und Risiken dieser Methoden.

Die globale Erwärmung schreitet voran und bedroht zunehmend die natürlichen Lebensgrundlagen von Mensch und Umwelt. Sie lässt sich nur begrenzen, wenn es gelingt, die Emission von CO₂ und anderen Treibhausgasen auf netto null zu senken. Dazu zählen Methan (CH4, vor allem aus Tierhaltung und Reisanbau, aber auch aus Erdgas- und Ölförderung), Lachgas (N2O, vor allem aus landwirtschaftlicher Düngung und Güllemanagement) oder fluorierte Treibhausgase (F-Gase, als Kältemittel und Treibmittel in Schäumen und Dämmstoffen eingesetzt). Treibhausgasneutralität bedeutet ein Gleichgewicht zwischen den ausgestoßenen Emissionen und der Menge an Treibhausgasen, die durch biologische oder (geo-)chemische Verfahren wieder aus der Atmosphäre entfernt wird (Abb. 1).

Laut dem European Green Deal will die Europäische Union dieses Ziel bis 2050 erreichen. Deutschland strebt dasselbe laut Bundesklimaschutzgesetz bereits für 2045 an und plant, in späteren Jahren mehr CO₂ zu entnehmen als auszustoßen (netto-negative Emissionen). Auf diese Weise könnte die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre sinken, um langfristig den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zu begrenzen. (...)

Interview mit Hans Kleemann

838. WE-Heraeus-Seminar

841. WE-Heraeus-Seminar

842. WE-Heraeus-Seminar