Quantencodes

Frauen in der Physik

Berufsporträt

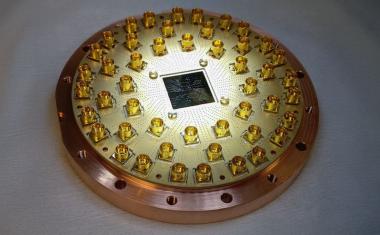

Solche Chips könnten in Zukunft Quanteninformation speichern und verarbeiten (Bild: Quantum Device Lab, ETH Zürich, vgl. S. 28).

Ausgabe lesen

Quantencodes

Frauen in der Physik

Berufsporträt

Solche Chips könnten in Zukunft Quanteninformation speichern und verarbeiten (Bild: Quantum Device Lab, ETH Zürich, vgl. S. 28).

Kämpferische Wissenschaft; Akademischer Appell; Datenrettung läuft

Zu: H. Lesch und A. Kleidon, Physik Journal, April 2025, S. 3

Mit Erwiderung der Autoren

• 6/2025 • Seite 28 • DPG-Mitglieder

• 6/2025 • Seite 28 • DPG-MitgliederUm einen Quantencomputer zu realisieren, ist es essenziell, effiziente Codes für die Quantenfehlerkorrektur zu entwickeln und experimentell zu realisieren.

Quantencomputer realisieren eine grundlegend andere Art des Rechnens als ihre klassischen Gegenstücke. Diese wenden logische Gatter auf klassische Bits mit den Werten „0“ und „1“ an. Dagegen basiert ein Quantencomputer auf den Gesetzen der Quantenmechanik: Das verändert die Art der verarbeiteten Informationen, die Menge der möglichen Operationen und den Umgang mit Fehlern.

Um die Arbeitsweise eines Quantencomputers zu illustrieren, eignet sich das plakative Bild von Schrödingers Katze. Diese sitzt in einer abgeschlossenen Box zusammen mit einer Giftampulle. Kommt es zu einem Übergang zwischen zwei atomaren Zuständen, wird das Gift frei und die Katze stirbt. Entscheidend ist dabei, dass die Gesetze der Quantenmechanik den Atomübergang – und damit auch den Zustand der Katze – beschreiben. Diese verlangen, dass die Katze beim Öffnen der Box entweder tot oder lebendig ist. Zuvor befindet sie sich aber in einer „Superposition“ und ist gleichzeitig tot und lebendig. Die genaue Form der Superposition ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeit, nach dem Öffnen den einen oder anderen Zustand vorzufinden. Die zwei Zustände der Katze entsprechen genau einem klassischen Bit: „tot“ = 0, „lebendig“ = 1. Quantencomputer können aber auch beliebige quantenmechanische Mischzustände herstellen und manipulieren. Diese Menge an Zuständen heißt auch Qubit.

Durch diese grundlegenden Unterschiede könnte der Einsatz von Quantencomputern bestimmte Aufgaben erheblich erleichtern. So publizierte Peter Shor 1995 eine Methode für die Primfaktorzerlegung durch einen Quantencomputer, deren Effizienz alle vorher dagewesenen und alle bis heute bekannten Methoden auf klassischen Computern übertrifft [1]. Die Entdeckung des Shor-Algorithmus führte zu intensiver, bis heute andauernder Forschung, um einen Quantencomputer zu realisieren. Erste Prototypen existieren bereits als faszinierende Experimente. Sie sind aber nicht besonders zuverlässig, sondern deutlich fehleranfälliger als ihre klassischen Gegenstücke. Um sie als sinnvolle Werkzeuge über die Quantenvielteilchenphysik hinaus zu etablieren, braucht es aller Voraussicht nach aktive Korrekturmechanismen, die sogenannte Quantenfehlerkorrektur. (...)

• 6/2025 • Seite 34

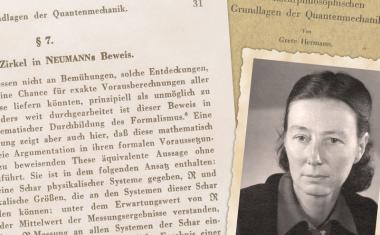

• 6/2025 • Seite 34Eine Brückenbauerin zwischen Physik, Philosophie und Politik

Grete Hermann war eine Pionierin in der mathematisch-physikalischen Grundlagenforschung. Mitte der 1930er-Jahre setzte sie sich intensiv mit Johann (John) von Neumanns Überlegungen zu verborgenen Variablen in der Quantenmechanik auseinander.

Grete Hermann wurde am 2. März 1901 in Bremen geboren. Sie studierte Mathematik, Physik und Philosophie in Göttingen und Freiburg und promovierte 1925 bei der Mathematikerin Emmy Noether mit einer Dissertation zur „Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale“. Nach ihrer Promotion arbeitete Grete Hermann als private Assistentin beim Philosophen Leonard Nelson, einem Freund und Kollegen David Hilberts. Nach Nelsons Tod 1927 veröffentlichte sie zusammen mit Minna Specht Nelsons Arbeiten und hielt Vorträge zu seinem Werk. Specht war eine führende Figur des Internationalen Sozialistischen Kampfbunds ISK, einer kleinen intellektuellen Elite aus Göttingen. (...)

• 6/2025 • Seite 38 • DPG-Mitglieder

• 6/2025 • Seite 38 • DPG-MitgliederPhysikidentität: Wege zur Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls in der Physik

Zu Beginn der Geschlechterforschung in der Physik lag der Fokus auf der generellen Unterrepräsentation von Frauen, den strukturellen Barrieren, die ihnen den Zugang zum Fach erschweren, sowie auf Exklusions-Mechanismen. Seit den 2000er-Jahren liegt der Fokus zunehmend auf den Fragen, welche Faktoren Frauen dazu motivieren, sich mit Physik zu identifizieren, und welche sozialen Prozesse beeinflussen, ob sie als Teil der physikalischen Gemeinschaft wahrgenommen werden.

Dass Frauen in der Physik unterrepräsentiert sind, beginnt schon in der Schule: So wählen nur zwei Prozent der Schülerinnen Physik als Leistungskurs in der Oberstufe, während es 2020 in Nordrhein-Westfalen zehn Prozent der Jungen waren [1]. Auch im Physikstudium sind Frauen eine Minderheit. Ihr Anteil stagniert seit einiger Zeit bei etwa 25 Prozent (22 Prozent im Fachstudium Physik und 37 Prozent mit Schwerpunkt Physik). Auf der akademischen Karriereleiter sinken diese Zahlen weiter. In der DPG liegt der Anteil an weiblichen Mitgliedern bei rund 16 Prozent [2]. Damit bleibt Physik ein männlich konnotiertes Fach, was sich auch in medialen Darstellungen von Physik und Stereotypen manifestiert.

Dies ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Physikalische Denk- und Arbeitsweisen sowie Wissen leisten einen wichtigen Beitrag für ein umfassendes Verständnis der Welt [3] – auch für gesellschaftlich relevante Herausforderungen wie den Klimawandel. Wenn vielen Mädchen und Frauen der Zugang zur Physik fehlt, entgehen ihnen dieser Aspekt der Bildung und die Möglichkeit, sich entsprechend gesellschaftlich zu engagieren. Durch das geringe Interesse an Physik nehmen Frauen stark physikbezogene Berufe als weniger attraktiv wahr und ergreifen diese seltener. In diesen Berufsfeldern ist der Fachkräftemangel jedoch groß [4]. Auch für die Entwicklung der Physik selbst ist der geringe Frauenanteil auf den höheren Stufen der akademischen Karriereleiter problematisch. Eine (allzu) homogene Physik läuft Gefahr, blinde Flecken in Forschung und Lehre zu entwickeln, weil geteilte Annahmen und Perspektiven nicht ausreichend kritisch reflektiert werden. Umgekehrt und kurz gesagt: Diversität fördert Exzellenz [5]. (...)

• 6/2025 • Seite 42 • DPG-Mitglieder

• 6/2025 • Seite 42 • DPG-MitgliederMarcel Krämer leitet bei swb in Bremen den Geschäftsbereich Erzeugung und Entsorgung.

Schon seit seiner Diplomarbeit beschäftigt sich Dr. Marcel Krämer mit dem Thema Energie: Er fertigte sie in der Arbeitsgruppe Solarenergie der Universität Marburg an und promovierte im Bereich Volkswirtschaftslehre an der Universität Oldenburg. Anschließend war er zunächst bei ForWind, Zentrum für Windenergieforschung, tätig, bevor er 2006 zur swb AG in Bremen wechselte.

826. WE-Heraeus-Seminar

827. WE-Heraeus-Seminar

828. WE-Heraeus-Seminar

Argentinisch-deutsches WE-Heraeus-Seminar

DPG-Lehrkräftefortbildung