DPG-Preise 2025

Studierendenstatistik

Jahresbericht der DPG

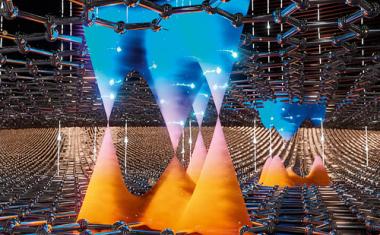

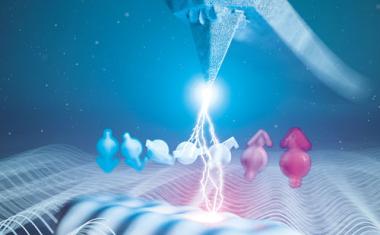

Die künstlerische Darstellung visualisiert bewegliche Ladungen in natürlich vorkommendem Doppellagen-Graphen – links ohne und rechts mit angelegtem elektrischen Feld. (Bild: Lukas Kroll, vgl. S. 59).

Ausgabe lesen