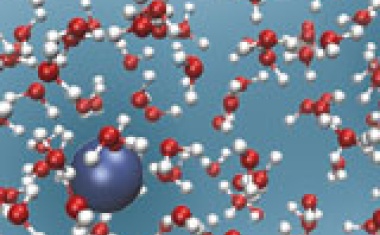

Trotz tiefer Temperaturen und niedrigem Druck scheint es dank Salzverbindungen flüssiges Wasser auf dem Mars zu geben. (Bild: NASA/JPL-Caltech/U of Arizona, vgl. S. 19)

Trotz tiefer Temperaturen und niedrigem Druck scheint es dank Salzverbindungen flüssiges Wasser auf dem Mars zu geben. (Bild: NASA/JPL-Caltech/U of Arizona, vgl. S. 19)

• 11/2015 • Seite 18

• 11/2015 • Seite 18Die Beugungsbegrenzung entfällt für akustische Wellen beim Fokussieren mit Subwellenlängenresonatoren.

• 11/2015 • Seite 19

• 11/2015 • Seite 19Trotz tiefer Temperaturen und niedrigem Druck scheint es Wasser auf dem Mars zu geben. Möglich ist dies durch verschiedene Salzverbindungen, die den Gefrierpunkt senken.

• 11/2015 • Seite 24

• 11/2015 • Seite 24Forschungsdaten sind der unverzichtbare und kostbare Rohstoff der Wissenschaft. Ihn zu sichern und weiter nutzbar zu halten, ist eine große Herausforderung.

Wir schreiben das 22. Jahrhundert: Auf dem Planeten Losannien ist die Forschung in einer Sackgasse gelandet. Zwar ist schon so gut wie alles Erdenkliche untersucht worden, aber keiner weiß, wo sich bestimmte Forschungsergebnisse befinden. Um dem Unwissen über das Wissen zu begegnen, rufen die Losannier eine eigene Wissenschaft namens Ignorantik ins Leben und durchfors-ten mit einem Spürcomputer die Datenspeicher des Planeten nach verschollenen Wissensschätzen. Doch im stetig wachsenden Netzwerk dauert die Suche bereits bis zu 16 Jahre, Tendenz steigend.

Dieses fiktive Dilemma hat der polnische Schriftsteller Stanislaw Lem bereits 1982 in seinem Science Fiction-Roman „Lokaltermin“ ersonnen und legte damit den Finger in die richtige Wunde. Wie überall ist heutzutage auch in der Wissenschaft eine steigende Datenflut zu beobachten. So erzeugen allein die Detektoren des Large Hadron Colliders am CERN jährlich rund 15 Petabyte Daten. Dafür gibt es nicht nur ein eigenes Rechenzentrum vor Ort, sondern gleich ein global verteiltes Netzwerk: Für das „Worldwide LHC Computing Grid“ stellen 170 Rechenzentren aus 34 Ländern über 100 000 Prozessoren zur Verfügung, um die Daten zu verarbeiten und für die Community verfügbar zu machen...

Doch abseits von der Großforschung, im Labor herkömmlicher Größe, sieht der Datenkreislauf meist wenig nachhaltig aus: Forscher gewinnen im Experiment Messdaten, werten sie aus, vergleichen sie mit anderen Beobachtungen oder Simulationen und veröffentlichen schließlich ihre Ergebnisse in den einschlägigen Fachzeitschriften. Dann müssen neue Daten her, die alten haben schließlich ihre Schuldigkeit getan, oder? Nein, sagte schon die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1998 in ihrer Denkschrift zur „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“. Darin empfiehlt sie: „Primärdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen sollen auf haltbaren und gesicherten Trägern in der Institution, wo sie entstanden sind, zehn Jahre lang aufbewahrt werden.“ Ein Auslöser für die Empfehlung war ein schwerer Fall von Forschungsbetrug: Die Krebsforscher Friedhelm Herrmann und Marion Brach von der Universität Ulm hatten über viele Jahre hinweg ihre Daten manipuliert und fremde Ergebnisse kopiert und in den eigenen Publikationen verwendet. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Primärdaten ist daher ein entscheidender Schritt, um gute wissenschaftliche Praxis zu sichern und eventuelle Vorwürfe überprüfen zu können. Wie berechtigt die DFG-Empfehlung ist, rief der Fall des Physikers Jan Hendrik Schön im Jahr 2002 wieder eindrücklich in Erinnerung. Originaldaten konnte er nicht vorweisen...

• 11/2015 • Seite 29

• 11/2015 • Seite 29An Grenzflächen bilden Wassermoleküle eine Schicht mit völlig neuartigen Eigenschaften.

Flüssiges Wasser und Eis sind zwar chemisch identisch, haben aber physikalisch völlig unterschiedliche Eigenschaften. Weit weniger geläufig ist die Tatsache, dass Wasser auch im flüssigen Zustand nicht immer gleich ist. Grund ist die räumlich ausgedehnte Struktur des Netzwerks aus Wasserstoffbrücken. Wird dieses nämlich von einer Grenzfläche durchschnitten, entsteht ein neuer Typus flüssigen Wassers: Grenzflächenwasser. Dessen Eigenschaften unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht und oft fundamental von normalem, flüssigem Wasser („Bulk“-Wasser).

Flüssiges Wasser ist die wichtigste Substanz auf unserem Planeten, ohne die Leben in der bekannten Form nicht möglich wäre. Jahrzehntelange Forschung hat zu einem guten, wenngleich längst nicht vollständigen, Verständnis von Bulk-Wasser auf molekularer Ebene geführt. In direkter Nachbarschaft zu einer Begrenzung jedoch bilden die Wassermoleküle eine dünne Schicht mit oftmals gänzlich neuen Eigenschaften. Dieses Grenzflächenwasser, das z. B. in der Umgebung von Zellmembranen, Proteinen oder auch makroskopischen Oberflächen auftritt, ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der wissenschaftlichen Anstrengungen von Physikern, Chemikern und zum Teil auch Biologen gerückt. In lebenden Zellen ist die Konzentration an biologischen Molekülen oft sogar so hoch, dass ein Großteil des Wassers in solchen Grenzschichten vorliegt [1]. Trotzdem galt Wasser lange Zeit nur als passive Hintergrundsubstanz für biologische Prozesse − deutlich weniger interessant als Proteine oder DNA. Inzwischen aber wird die zentrale Rolle von Wasser als aktiver, gleichwertiger Partner in der Maschinerie des Lebens immer deutlicher.

Flüssiges Wasser bildet ein molekulares Netzwerk, in dem jedes Wassermolekül mit durchschnittlich knapp vier Nachbarn verbunden ist. Zentrales Bindeglied sind dabei die Wasserstoffbrücken (H-Brücken). Bei diesen handelt es sich um intermolekulare Bindungen zwischen einem partiell positiv geladenen Wasserstoffatom und einem partiell negativ geladenen Partner. In reinem Wasser ist letzterer immer das Sauerstoffatom eines anderen Wassermoleküls, an Grenzflächen jedoch können auch H-Brücken zwischen Wasser und dem begrenzenden Molekül entstehen. Die Bindungsenergie einer typischen Wasserstoffbrücke in Wasser liegt bei etwa 4kBT. In reinem flüssigen Wasser besitzt jedes Molekül im Schnitt nHB = 3,5 H-Brücken [1]. Die Tatsache, dass nHB < 4 ist, also kleiner als die Zahl der Bindungen in einer idealen tetraedrischen Struktur, belegt den Einfluss thermischer Fluktuationen und den transienten Charakter des Netzwerks...

• 11/2015 • Seite 37

• 11/2015 • Seite 37Bis heute bringt die präzise Messung der Gravitationskonstanten Experimentatoren an ihre Grenzen.

Obwohl die Gravitationskonstante eine der ersten Fundamentalkonstanten ist, die je gemessen wurde, ist sie immer noch die am ungenauesten bestimmte. In den letzten fünf Jahren hat sich die relative Standardmessunsicherheit nur etwa um den Faktor zwei verringert. Im Juni 2015 hat das Committee on Data for Science and Technology (CODATA) eine neue Empfehlung für den Wert der Newtonschen Gravitationskonstanten herausgegeben – gegenwärtig mit einer relativen Unsicherheit von Neue Wege sind nötig, um diese Unsicherheit zu verkleinern.

Nach Isaac Newton ist die Anziehungskraft zwischen zwei punktförmigen Massen m1 und m2 im Abstand r gegeben durch

![]() .

.

Der in dieser Gleichung auftretende Faktor G bezeichnet die Gravitationskonstante und gilt als Fundamentalkonstante, d. h. sie besitzt einen Wert, der im gesamten Universum gleich ist und sich zeitlich nicht ändert.

Genau genommen taucht G in Newtons Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica von 1687 [1] – kurz Principia – nicht einmal auf. So bleibt in jenem Meisterwerk, das die Gravitationskraft zwischen zwei Körpern beschreibt, das Maß für die Stärke der beschreibenden Kraft unerwähnt. Aus damaliger Sicht betrachtet verwundert diese Tatsache aber nicht so sehr: Zu Newtons Zeit war die Gravitationskonstante nicht interessant. Die Massen der Himmelskörper waren einfach zu ungenau bekannt, und es gab keine hinreichend präzise Technologie, um Kräfte zwischen zwei Massen im Labor zu messen. Die Wissenschaft interessierte sich vielmehr für astronomische oder geophysikalische Fragen wie die Dichte der Erde. Diese hatte Newton auf 5000 bis 6000 kg m–3 geschätzt und damit den heutigen Messwert von

ρe = 5514 kg m–3 gut getroffen.

Seine Schätzung basierte auf einer Extrapolation der Dichte von Objekten auf der Erdoberfläche wie Wasser, Erde und Gestein...

• 11/2015 • Seite 43

• 11/2015 • Seite 43Die amerikanischen Physiker engagierten sich im Ersten Weltkrieg mit „praktischer“ Forschung.

Auch nach hundert Jahren fehlt vielfach ein klares Bild über die Physik zur Zeit des Ersten Weltkriegs [1]. Dank der vielen erhaltenen Quellen ist die Organisation der physikalischen Forschung in den USA während des Kriegs noch heute gut nachzuvollziehen. Dabei zeigt sich, dass die kriegsbezogenen Aktivitäten amerikanischer Physiker kaum Einfluss auf den Verlauf des Konflikts hatten, der Erste Weltkrieg die Entwicklung und den Stellenwert der Physik in den USA aber sehr erhöhte.

Vier Monate nach Beginn des Ersten Weltkriegs, die USA gehörten noch nicht zu den Kriegsparteien, schrieb der amerikanische Astrophysiker George Ellery Hale an seinen deutschen Kollegen Johannes Stark in Aachen: „I cannot tell you how sincerely I regret that you have been compelled to leave your laboratory and take part in the work of the army. The war is causing appalling losses, and I sympathy most deeply with all who are compelled to bear them. May peace soon be restored, bringing with it the happy life of the past!“1) Hale, der als Sekretär für Auslandsbeziehungen der National Academy of Sciences der USA eine besonders große Zahl von Kontakten mit anderen Ländern pflegte, war auf Starks Arbeiten zur Aufspaltung von Spektrallinien im statischen elektrischen Feld aufmerksam geworden und suchte nach einem ähnlichen Effekt in der Sonnenatmosphäre. Der Amerikaner bewunderte Starks Ergebnisse und brachte dies nicht nur in Briefen zum Ausdruck: Zweimal, 1914 und 1916, nominierte Hale den deutschen Physiker sogar für den Physik-Nobelpreis.2)

Hales Wunsch nach der Rückkehr zum „glücklichen Leben aus vergangenen Tagen“ und dem Anknüpfen an wissenschaftliche Beziehungen aus der Vorkriegszeit sollten sich jedoch nicht erfüllen. Trotz der Wahrung der Neutralität durch die Vereinigten Staaten unter der Führung von Präsident Woodrow Wilson bis zum Frühjahr 1917 begannen amerikanische Wissenschaftler und Ingenieure früh damit, nach praktischen Antworten auf die durch den Krieg aufgeworfenen militärischen Probleme zu suchen und den amerikanischen Kriegseintritt vorzubereiten. Hale selbst und seinem wissenschaftlichen Umfeld aus dem Netzwerk der University of Chicago sollte dabei eine tragende Rolle zukommen...

Berliner Schülerinnen entdeckten in einem Design-Thinking-Workshop vielfältige Anwendungsmöglichkeiten rund ums Thema Licht.

Ende Juni organisierte die Freiburger Regionalgruppe der jDPG eine Veranstaltung zur Physik des Lichts.

DPG-Lehrerfortbildung