Mit Satellitenobservatorien wie INTEGRAL lässt sich der Zerfall

des radioaktiven Isotops 26Al in der gesamten Galaxis nachweisen. (Bilder: ESO / S. Brunier, CC BY 4.0; S. Plüschke et al., ESA-SP 459, 55 (2001); ESA, vgl. S. 23)

Ausgabe lesen

Mit Satellitenobservatorien wie INTEGRAL lässt sich der Zerfall

des radioaktiven Isotops 26Al in der gesamten Galaxis nachweisen. (Bilder: ESO / S. Brunier, CC BY 4.0; S. Plüschke et al., ESA-SP 459, 55 (2001); ESA, vgl. S. 23)

• 10/2020 • Seite 20 • DPG-Mitglieder

• 10/2020 • Seite 20 • DPG-MitgliederDie promovierte Physikerin Susanne Kränkl beschäftigt sich als Produktmanagerin unter anderem mit effizienten Grenzkontrollen.

Nach ihrer Promotion in theoretischer Teilchenphysik begann Susanne Kränkl (34) als Management Trainee bei Giesecke+Devrient, einem Konzern, der beispielsweise Lösungen zur Absicherung von Zahlungsvorgängen oder Identitäten anbietet. Seit Mai 2018 ist sie Produktmanagerin bei Veridos in München, einem Joint Venture von Giesecke+Devrient und der Bundesdruckerei.

Wie sind Sie auf das Traineeprogramm aufmerksam geworden?

Bei einem Berufsvorbereitungsseminar der DPG hat Silke Bargstädt-Franke die Firma Veridos und das Traineeprogramm vorgestellt. Das klang für mich spannend, weil es die Möglichkeit bot, verschiedene Bereiche der Firma kennenzulernen.

Also sind Sie direkt dort eingestiegen?

Vorher habe ich drei Monate bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und wegen des Traineeprogramms dort gekündigt. Bei Giesecke+Devrient hatte ich ein Telefoninterview und ein Assessment Center.

Wie verlief der Einstieg?

Ich war zunächst im Bereich Currency Technology, in dem es unter anderem um die Produktion und den Verkauf großer Banknoten-Bearbeitungsmaschinen geht. Die stehen beispielsweise bei Zentralbanken, um die Banknoten daraufhin zu prüfen, ob sie im Geldkreislauf bleiben können oder vernichtet werden müssen.

Was waren Ihre Aufgaben?

Eine meiner Hauptaufgaben bestand darin, mir den Transport von Banknoten zwischen Zentralbank, kommerziellen Banken und dem Einzelhandel mithilfe von speziellen standardisierten Boxen anzusehen. Derzeit wird beim Transport viel Plastik verwendet, was nicht sehr umweltfreundlich ist und viel manuelle Arbeit erfordert. (...)

• 10/2020 • Seite 23 • DPG-Mitglieder

• 10/2020 • Seite 23 • DPG-MitgliederDer Nachweis radioaktiver Elemente und Isotope erlaubt es, die Prozesse der kosmischen chemischen Entwicklung nachzuvollziehen.

Das Universum ist im ständigen Wandel: Gewaltige Energieblitze in Gamma- bis Radiostrahlung belegen diese Aktivität. Dagegen ist die Anzahl der Kernbausteine des Mikrokosmos konstant, seit sich nach dem Urknall Protonen und Neutronen gebildet haben: Sie werden weder zerstört noch neu erzeugt, sondern bilden lediglich neue Kombinationen. So hat sich seither die chemische Zusammensetzung der kosmischen Materie deutlich verändert. Radioaktive Zerfälle sind ein wichtiges Werkzeug, um diese Entwicklung und die Prozesse dahinter zu verstehen.

Nach dem heißen Urknall entstanden während der primordialen Nukleosynthese Wasserstoff und Helium sowie Spuren von Lithium. Auch heute dominieren die beiden leichtesten Elemente die Häufigkeitsverteilung. Daneben existiert aber eine Vielfalt weiterer Elemente: Kohlenstoff, Sauerstoff und Eisen – die Elemente des Lebens – sowie Gold, Platin, Blei und Uran – die seltenen Elemente unserer Hochtechnologie. Der Prozess der sogenannten kosmischen chemischen Entwicklung hat ständig die vorhandenen Nukleonen umsortiert: zu Tausenden unterschiedlichen Isotopen der 118 derzeit bekannten chemischen Elemente. Namensgeber des Prozesses ist die resultierende, sich verändernde chemische Zusammensetzung der Materie im Universum (Abb. 1).

Für das Umsortieren sind Kernreaktionen verantwortlich, beispielsweise die Kernfusion. Im Inneren von Sternen und bei Sternexplosionen reichen Dichte und Temperatur aus, damit sich die Atomkerne so nahe kommen, dass die kurzreichweitigen Kernbindungskräfte wirken können und die Nukleonen neue Verbindungen eingehen. So kann aus drei Heliumkernen Kohlenstoff entstehen: 42He + 42He + 42He → 126C. Kohlenstoff entspricht einer etwas fester gebundenen Zusammensetzung der Nukleonen, sodass die überschüssige Bindungsenergie als Strahlung frei wird. Der zugehörige Strahlungsdruck verhindert, dass der Stern unter seiner eigenen Gravitation kollabiert. Sterne, die mehr als achtmal schwerer sind als unsere Sonne, durchlaufen verschiedene Brennphasen, in denen immer komplexere Fusionsreaktionen Kernbindungsenergie freisetzen. Diese Entwicklung endet beim Isotop 56Ni mit der maximalen Bindungsenergie pro Nukleon: Weitere Fusionsreaktionen setzen keine Energie mehr frei. Die schwereren Elemente entstehen daher durch die Anlagerung von Neutronen und Betazerfälle in Prozessen, die sich durch langsame (s-Prozess für engl.: slow) oder schnelle (r-Prozess, rapid) Neutroneneinfangreaktionen auszeichnen. Die Nukleare Astrophysik zielt darauf ab, die Vielfalt der Kernreaktionen und ihre Wirkung zu verstehen, die der Sternentwicklung und der Nukleosynthese zugrundeliegen [1]. (...)

• 10/2020 • Seite 30 • DPG-Mitglieder

• 10/2020 • Seite 30 • DPG-MitgliederWas sind magnetische Skyrmionen und wofür braucht man sie?

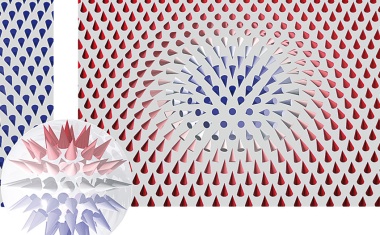

Magnetische Skyrmionen sind spezielle Konfigurationen in der magnetischen Struktur. Ihre besonderen physikalischen Eigenschaften versprechen zukünftige Anwendungen in der Spintronik und Datenverarbeitung. Skyrmionen können in verschiedenen Größen und Materialien vorkommen. Trotz der Vielfalt entstehen sie alle aufgrund der Konkurrenz weniger magnetischer Wechselwirkungen. Auch die fundamentalen physikalischen Eigenschaften hängen großteils nicht von ihrer Größe und der Materialart ab. Daher untersuchen weltweit viele Forschungsgruppen magnetische Skyrmionen.

Ein Skyrmion ist eine teilchenartige magnetische Struktur (Abb. 1). In seinem Zentrum ist die Magnetisierung immer entgegengesetzt zur Magnetisierung in seiner Umgebung, dem ferromagnetischen Hintergrund. Der Übergang, also die 180°-Drehung der Magnetisierung vom Zentrum nach außen, erfolgt schrittweise und mit einheitlichem Drehsinn, in den Abbildungen ist dies der Uhrzeigersinn. Dadurch enthält ein Skyrmion immer atomare magnetische Momente in allen Raumrichtungen. Wo ein solches zweidimensionales Skyrmion aufhört, ist nicht ganz klar. Aus praktischen Gründen wird häufig der Bereich innerhalb der in der Ebene liegenden Magnetisierung genommen. In Abb. 1 markieren dann die weißen Ringe den Durchmesser der Skyrmionen, auch wenn sie tatsächlich etwas größer sind.

Ein Skyrmion entspricht einem Knoten in der Spintextur. Damit unterscheidet sich seine Topologie von der eines unverknoteten Ferromagneten. Ein bekanntes, anschauliches Beispiel für solch einen topologischen Knoten ist das Möbius-Band, das nicht durch kontinuierliche Verformung in ein Band ohne Verdrehung umzuwandeln ist. Auch ein Skyrmion kann nicht durch eine Verdrehung der atomaren magnetischen Momente in einen Ferromagneten übergehen. Um ein Skyrmion zu erzeugen oder zu vernichten, muss der Knoten diskontinuierlich geknüpft oder aufgebrochen werden. Da ein solcher Übergang eine hohe Energiebarriere haben kann, ist häufig die Rede von einem topologischen Schutz, der Skyrmionen stabilisiert. Alle Spins eines Skyrmions lassen sich auf eine Einheitskugel projizieren (Abb. 1, Mitte). Da sie dadurch genau einmal umhüllt wird, ist der Betrag der topologischen Ladung für ein Skyrmion 1. Wird die Richtung jedes atomaren magnetischen Moments invertiert, entsteht ein Skyrmion mit dem gleichen Drehsinn, aber dem umgekehrten Vorzeichen der topologischen Ladung. (...)

• 10/2020 • Seite 36 • DPG-Mitglieder

• 10/2020 • Seite 36 • DPG-MitgliederDie Naturforscherversammlung 1920 in Bad Nauheim leitete eine Neuausrichtung der Physik in Deutschland ein.

Wenn von der 86. Naturforscherversammlung von 1920 die Rede ist, steht meist nur die Debatte zwischen Albert Einstein und Philipp Lenard im Mittelpunkt. Die Bedeutung des ersten großen Treffens der Physiker nach dem Ersten Weltkrieg ging aber für die Physik weit darüber hinaus. Wie in einem Brennglas bündeln die Sitzungen und Diskussionen wesentliche Elemente einer folgenreichen Neuausrichtung der Physik.

Die Idee einer großen wissenschaftlichen Tagung keine zwei Jahre nach Kriegsende schien fast aussichtslos, hatten doch der Mangel an Nahrung, Papier und fast allem anderen Deutschland fest im Griff, und ein erster Inflationsschub hatte den Geldwert dezimiert. Für einen Staat aber, dem nach der militärischen und wirtschaftlichen Niederlage als Zukunftspfand nur die Wissenschaft blieb – so das Credo, das insbesondere Max Planck verbreitete –, war zugleich nichts dringender als eine Wiederbelebung des wissenschaftlichen Austauschs. Hatte der Kapp-Putsch in Berlin noch im März die instabile Lage insbesondere in den Städten gezeigt, so war der Kurort Bad Nauheim eine gute Wahl für die Naturforscherversammlung vom 19. bis 25. September. Nach der verbreiteten Rhetorik vom „Stahlbad des Krieges“, das auch die Wissenschaft zu Großtaten erkräftigen sollte, ist das Wissenschaftlertreffen im Kurbad ein offensichtlicher und nicht nur symbolischer Gegensatz. Die Kurverwaltung, die sich sicherlich einen gewissen Werbeeffekt erhofft hatte, bot nicht nur kostenlose Übernachtungen in den Hotels für alle Teilnehmer sowie gute und günstige Verpflegung an, ohne Kurtaxe standen alle Kurmittel unentgeltlich zur Verfügung inklusive zweier täglicher Kurkonzerte sowie Theater- und Opernaufführungen und ein Ball. Auch die Studierenden aus Frankfurt, Gießen, Marburg und Darmstadt konnten kostenlos dabei sein, allerdings nur an den wissenschaftlichen Veranstaltungen. Abends waren Gasthäuser nach Disziplinen zum geselligen Austausch reserviert.

Aufrufe wie etwa in den Verhandlungen der DPG ermunterten besonders den Nachwuchs zur Teilnahme, sodass es im Kurbad weniger um die Rekonvaleszenz alter Physik(er) ging als um eine Verjüngungskur und um neue Ideen. Das zeigen auch die etwa 60 Vorträge der Abteilung für Physik, deren weit überwiegender Teil von der Altersgruppe von Zwanzig, darunter Wolfgang Pauli, bis etwa Mitte Vierzig bestritten wurde. Statt der geplanten 600 Naturforscher und Ärzte kamen etwa 2600, und der Kurort musste die ganze Bevölkerung animieren, Privatzimmer zu stellen. Die Physik war besonders stark vertreten, veranstaltete doch die DPG noch keine eigenen Tagungen, und hatte das umfangreichste Programm, wobei „außer einem besonderen Teile“ zur Relativitätstheorie „fast alle Vorträge über das neu erschlossene Gebiet der Atomphysik“ gingen [1].

Neben der sich hier schon abzeichnenden inhaltlichen Neuausrichtung waren es auch die Richtungsentscheidungen im Fach, die in Geschäftssitzungen zu klären waren, die besonders den Nachwuchs betrafen. Dabei ging es einerseits um die Fachgesellschaften. Die DPG galt als zu sehr von Berlin dominiert und sollte regionalisiert werden, zudem gab es Konkurrenz wie etwa durch die 1919 gegründete Gesellschaft für technische Physik. Fast wie auf der politischen Bühne wurde versucht, durch neue Gesellschaften Einfluss zu erringen. Aus Johannes Starks Fachgemeinschaft Deutscher Hochschullehrer der Physik trat Max Born mit vielen anderen gleich wieder aus, als ihnen dessen Agenda in Bad Nauheim klar wurde.(...)