• 9/2018 • Seite 24

• 9/2018 • Seite 24Ein aufregendes Neutrino?

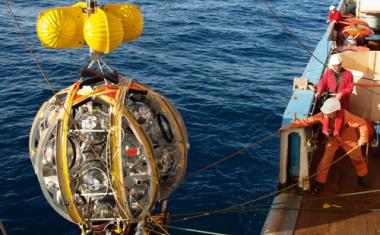

Der IceCube-Detektor hat ein kosmisches Neutrino registriert. Aus der gleichen Richtung wurde auch Gammastrahlung detektiert. Stammen beide aus der gleichen Quelle?

• 9/2018 • Seite 24

• 9/2018 • Seite 24Der IceCube-Detektor hat ein kosmisches Neutrino registriert. Aus der gleichen Richtung wurde auch Gammastrahlung detektiert. Stammen beide aus der gleichen Quelle?

• 3/2024 • Seite 40 • DPG-Mitglieder

• 3/2024 • Seite 40 • DPG-MitgliederXenondetektoren für Dunkle Materie sind die Schweizer Taschenmesser der Astroteilchenphysik bei niedrigen Energien.

Große Detektoren mit tonnenschweren Targets aus Xenon wurden ursprünglich entwickelt, um Teilchen der Dunklen Materie nachzuweisen, beispielsweise Weakly Interacting Massive Particles. Die hervorragenden Eigenschaften dieser Detektoren machen sie allerdings auch interessant für viele weitere Suchen nach seltenen Ereignissen, die teils das Tor zu neuer Physik öffnen.

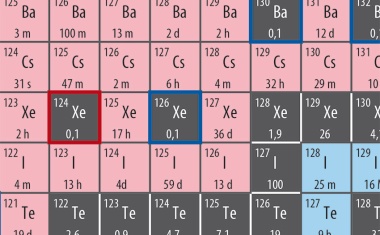

Mit dem XENON1T-Detektor ist es gelungen, die längste je direkt gemessene Halbwertszeit eines Atomkerns zu bestimmen: (1,8 ± 0,5) · 1022 Jahre für den gleichzeitigen Einfang von zwei Elektronen aus der K-Schale in 124Xe [1]. Außerdem wurde erstmals ein doppelter Elektroneneinfang beobachtet. Als doppelt schwacher Zerfall ist dieser nicht nur für die theoretische Modellierung von Atomkernen interessant, sondern bildet auch einen Baustein für die Suche nach neuer Physik in seltenen Kernzerfällen. Dass diese Messung erst kürzlich gelang, liegt nicht nur an der Seltenheit des Zerfalls, sondern auch an der niedrigen nachzuweisenden Energie von einigen Kiloelektronenvolt (keV). Der XENON1T-Detektor, der eigentlich zur Suche nach Dunkler Materie dient, vereint einzigartige Vorteile, die diese Messung nun ermöglichten: die lange Beobachtung vieler Atome in einem Target aus mehreren Tonnen Xenon, eine niedrige Energieschwelle von weniger als 1 keV und eine hervorragende Reduktion der zahlreichen Störereignisse (Untergrund) in diesem Energiebereich.

Während das Nachfolgeexperiment XENONnT erste Ergebnisse zu Suchen nach Dunkler Materie veröffentlicht hat, ist die nächste Generation dieser Detektoren bereits in Planung, um die Suche nach seltenen Ereignissen mit einer aktiven Masse von einigen zehn Tonnen Xenon voranzutreiben. Ein solches Experiment kombiniert einen großen Detektor und niedrigen Untergrund mit einer niedrigen Energieschwelle und ist damit ein sehr vielseitiges Observatorium für die Niederenergie-Astroteilchenphysik [2]. (...)

• 9/2023 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

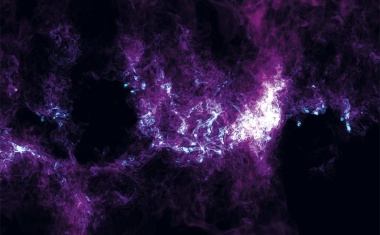

• 9/2023 • Seite 26 • DPG-MitgliederMit dem IceCube-Detektor ist es erstmals gelungen, Neutrinos aus der galaktischen Ebene nachzuweisen.

• 1/2022 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

• 1/2022 • Seite 24 • DPG-MitgliederAstrophysikalische Jets gelten als Quellen ultrahochenergetischer Strahlung und hochenergetischer Neutrinos.

Relativistische Plasmaströme oder „Jets“ treten in unterschiedlichsten astrophysikalischen Umgebungen auf und besitzen stellare bis galaktische Dimensionen. Mit modernen Teleskopen lassen sie sich im gesamten elektromagnetischen Wellenlängenbereich bis zu Energien von einigen TeV beobachten. Offen bleiben derzeit Fragen zu den grundlegenden Aspekten der Beschleunigungsmechanismen. Außerdem ist unklar, welche astronomischen Objekte mit Jets effiziente Teilchenbeschleuniger sind.

Astrophysikalische Jets sind kollimierte, bipolare, relativistische Plasmaströme. Als universelles Phänomen der Astrophysik treten sie in Verbindung mit Akkretion von Materie auf kompakte Objekte auf. Damit sind Objekte hoher Dichte gemeint, z. B. Schwarze Löcher, Neutronensterne oder Weiße Zwerge. Physikalische Prozesse in Jets sowie deren Einfluss auf ihre Umgebung spielen in der Astrophysik eine wichtige Rolle, beispielsweise in der Entstehung von Galaxien [1]. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Aspekte der Hochenergiephysik: die Emission hochenergetischer Photonen, Neutrinos und geladener Teilchen sowie den Ursprung hochenergetischer kosmischer Strahlung. Letztere besteht aus einzelnen Atomkernen mit Energien bis zu 1020 eV. Das entspricht der kinetischen Energie eines Tennisballs beim Aufschlag, komprimiert in einem um 40 Größenordnungen kleineren Volumen. Die Vorhersage, dass diese extreme Teilchenbeschleunigung in Jets aktiver galaktischer Kerne (AGN) stattfindet, ist bereits 40 Jahre alt. Heute erlauben es Beobachtungen sowie detaillierte theoretische Modelle, die verschiedenen physikalischen Prozesse in Jets zu verstehen. (...)

• 12/2021 • Seite 42 • DPG-Mitglieder

• 12/2021 • Seite 42 • DPG-MitgliederBei der Entstehung von Galaxien spielt die kosmische Strahlung nicht nur eine passive Beobachterrolle, sondern greift direkt in das Geschehen ein.

Victor Hess entdeckte vor über hundert Jahren die kosmische Strahlung. Deren Studium ermöglichte seitdem viele bahnbrechende Entdeckungen, von denen einige mit Nobelpreisen ausgezeichnet wurden. Beispielsweise ist schon seit Mitte der 1970er-Jahre bekannt, dass die kosmische Strahlung galaktische Winde antreiben kann. Aber erst 2012 konnten dreidimensionale Simulationen von entstehenden Galaxien dies belegen [2]. Seitdem hat sich ein aktives Forschungsfeld herausgebildet, das die Plasma-Astrophysik1) mit der kosmologischen Strukturentstehung verknüpft, um die Galaxienentstehung zu verstehen und damit Probleme des Standardmodells der Kosmologie auf der Größenskala von Galaxien zu lösen.

In den letzten zwei Jahrzehnten etablierte sich mithilfe von Präzisionsmessungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds und von Supernovae des Typs Ia sowie mit Himmelsdurchmusterungen von Galaxien und Galaxienhaufen das Standardmodell der Kosmologie. Das daraus resultierende Paradigma – die ΛCDM-Kosmologie, d. h. kalte Dunkle Materie mit einer kosmologischen Konstanten Λ – beschreibt unser Universum sehr gut auf kosmologischen Skalen, die größer als 100 Millionen Lichtjahre sind. Die aktuelle Kontroverse um die Hubble-Konstante könnte eine leichte Modifikation des Standardmodells erzwingen, was aber in der kosmologischen Strukturentstehung eine untergeordnete Rolle spielen sollte. Das kosmologische Standardmodell enthält eine Reihe ungelöster Fragen. So postuliert es die Existenz von (i) Dunkler Materie, die nicht-baryonischen Ursprungs ist und hauptsächlich gravitativ mit der uns bekannten Materie wechselwirkt, und (ii) Dunkler Energie beziehungsweise der kosmologischen Konstanten. Das Modell ist zudem (iii) auf Skalen von Galaxien und Galaxienhaufen nicht vorhersagekräftig, da hier komplexe baryonische Physik eine wichtige Rolle spielt. Einfache Modelle der Galaxienentstehung gelangen an ihre Grenzen und können nicht alle Beobachtungsdaten erklären. (...)

• 11/2021 • Seite 32 • DPG-Mitglieder

• 11/2021 • Seite 32 • DPG-MitgliederSeit zehn Jahren registriert und charakterisiert das Observatorium AMS-02 auf der Internationalen Raumstation die kosmische Strahlung.

Das Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) befindet sich seit Mai 2011 auf der Traverse der Internationalen Raumstation ISS. Das Detektorsystem hat seither 176 Milliarden Teilchen der kosmischen Strahlung in einer erdnahen Umlaufbahn registriert. Diese einzigartige Statistik wirft ein neues Licht auf den Ursprung der kosmischen Teilchen und ihren Weg von den Quellen bis ins Sonnensystem. Als unkonventionelle Quellen könnten auch die Dunkle Materie oder kleine Reste von Antimaterie zur kosmischen Strahlung beitragen.

Kosmische Strahlen bestehen aus hochenergetischen, elektrisch geladenen Teilchen, die aus kosmischen und astrophysikalischen Quellen stammen – die meisten aus unserer Milchstraße. Wenn sie mit einer Intensität von etwa einem Teilchen pro cm2 und Sekunde auf die Erdatmosphäre treffen, haben sie eine lange Reise hinter sich. Geleitet von Magnetfeldern und in Wechselwirkung mit interstellarem Gas und Plasma diffundieren sie einige Millionen Jahre durch unsere Galaxie. Daher steckt die Physik ihrer Quellen und ihres Weges auch mehr als hundert Jahre nach ihrer Entdeckung voller Rätsel.

Der Nachweis des extraterrestrischen Ursprungs der „Luftelektrizität“ gelang Victor Francis Hess 1912 bei seinen Ballonfahrten. In den folgenden Jahren fand eine Fülle von Experimenten in immer größeren Höhen statt, sodass sich ein detailliertes Bild der Ionisationsrate als Funktion der Höhe ergab (Abb. 1). Als Pioniere nutzten Werner Regener und sein Student Georg Pfotzer in Stuttgart Wetterballons mit Geiger-Müller-Zählrohren. Sie bestimmten in den 1930er-Jahren den Fluss kosmischer Teilchen − ihre Anzahl pro Flächen- und Zeiteinheit − als Funktion der Höhe und verglichen ihn mit der Ionisationsrate. Aufgrund der gleichen Höhenabhängigkeit folgerten sie, dass einzelne geladene Teilchen die „Luftelektrizität“ auslösen. Heute gilt Regener, den das Nazi-Regime aus seiner akademischen Position drängte, als einer der Pioniere der Geophysik. Während seine Ergebnisse kaum über die Fachwelt hinausdrangen, erregten die bemannten Stratosphärenflüge von Auguste Piccard und Max Cosyns ungeahnte öffentliche Aufmerksamkeit. Dreißigtausend Zuschauende und zahlreiche Medien verfolgten 1932 den Start ihres Ballonflugs vom Militärgelände in Dübendorf bei Zürich. Ein Bataillon der schweizerischen Armee hielt den Ballon mit seiner Aluminiumkapsel während der Befüllung am Boden. Die beiden „Eroberer der Stratosphäre“ avancierten zu Volkshelden in der Schweiz und in Belgien: Hervé hat Piccard als „Professor Bienlein“ in den Tim-und-Struppi-Comics unsterblich gemacht. (...)

• 5/2019 • Seite 20

• 5/2019 • Seite 20Die Protoneneinfangreaktion an 124Xe ließ sich im Speicherring erstmals bei astrophysikalisch relevanten Energien messen.

• 5/2025 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

• 5/2025 • Seite 24 • DPG-MitgliederDas Neutrinoobservatorium KM3NeT hat ein Neutrino detektiert, dessen Energie diejenige aller bisher gemessenen astrophysikalischen Neutrinos übertrifft.

• 4/2019 • Seite 29

• 4/2019 • Seite 29An der National Ignition Facility lassen sich Plasmen erzeugen, welche die Bedingungen im Inneren von Sternen reproduzieren – aber nur für Sekundenbruchteile.

Durch Fusionsreaktionen in Sternen entstehen neue Elemente. Um die Mechanismen dahinter zu verstehen, müssen die Reaktionsraten genau bekannt sein. Allerdings erweist es sich als äußerst aufwändig, die Bedingungen eines stellaren Plasmas im Labor zu reproduzieren. Darüber hinaus stellt die Analyse der messbaren Daten eine enorme Herausforderung dar.

Als Energiequelle von Sternen spielen kernphysikalische Reaktionen und Zerfälle instabiler Isotope eine wichtige Rolle. Sie sind der Motor der Sternentwicklung. Kernreaktionen setzten die Energie frei, um den Stern gegen die Gravitationskräfte zu stabilisieren, die aus seiner gewaltigen Masse resultieren und sonst seinen Kollaps zur Folge hätten. Je schwerer ein Stern ist, desto mehr Energie muss er produzieren: In seinem Inneren herrschen höhere Temperaturen, bei denen die Fusionsprozesse schneller ablaufen können. Deswegen haben schwere Sterne eine kürzere Lebensdauer als leichtere. Die Sternentwicklung läuft in mehreren Phasen ab, die durch unterschiedliche Fusionsbrennstoffe geprägt sind. Während der ersten Phase des Wasserstoffbrennens wandelt sich Wasserstoff über verschiedene Reaktionssequenzen zu Helium um – in dieser Phase befindet sich unsere Sonne gerade.

Ist der Wasserstoff verbraucht, kontrahiert der Stern, Temperatur und Dichte im Inneren steigen an, bis Fusions- und Kernreaktionen mit Helium möglich sind. Die dann freigesetzte Energie stabilisiert den Stern erneut. Allerdings bläht sich dabei die Sternhülle auf, sodass ein Roter Riese entsteht. Ein bekanntes Beispiel ist Betelgeuse (α Orionis). Auf das Heliumbrennen folgt das Kohlenstoffbrennen und um den stellaren Kern bilden sich Hüllen, in denen das dort vorhandene Helium und weiter außen der Wasserstoff fusionieren. Diese Entwicklung setzt sich fort bis zum Aufbau von Eisen im Sterninneren. Hier ist die Bindungsenergie der Kerne am größten, sodass weitere Kernreaktionen Energie benötigen anstatt diese freizusetzen. Deshalb wird der Stern instabil und bricht in sich zusammen, woraus sich eine Supernova entwickelt. (...)

• 7/2018 • Seite 33

• 7/2018 • Seite 33Die Suche nach den theoretisch schon lange vorhergesagten Teilchen nimmt derzeit wieder an Fahrt auf.

Das Standardmodell der Teilchenphysik und gängige kosmologische Modelle lassen wichtige fundamentale Fragen offen: Warum verhalten sich Teilchen und Antiteilchen bei der starken Wechselwirkung absolut symmetrisch? Woraus besteht Dunkle Materie? Das Axion – als neues Teilchen in verschiedenen theoretischen Szenarien konstruiert – könnte beide Fragen beantworten. Jetzt bekommt die experimentelle Jagd nach dem Axion neuen Auftrieb.

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt erfolgreich die Welt der kleinsten Teilchen und die auf sie wirkenden Kräfte. Allerdings versagt es, wenn man die Welt auf kosmologischen Skalen betrachtet: Die Dunkle Materie macht 85 Prozent der Materie unseres Universums aus. Eine Vielzahl von Erweiterungen des Standardmodells sagt Kandidaten für die Dunkle Materie in Form neuartiger Elementarteilchen vorher. Zwei dieser Kandidaten stechen besonders heraus, weil ihre Existenz auch andere Fragen der Teilchenphysik beantwortet und ihr direkter experimenteller Nachweis in Reichweite sein könnte [1]. Bekannt ist das Neutralino aus den supersymmetrischen Erweiterungen des Standardmodells, die auch das Hierarchieproblem lösen könnten, also die Frage, warum sich Higgs- und Planck-Masse so sehr unterscheiden. Weniger bekannt ist das Axion. Seine Existenz wurde vorhergesagt, um das starke CP-Problem zu lösen (Infokasten), also die Frage zu klären, warum bisher für die starke Wechselwirkung keine gleichzeitige Verletzung der Ladungs- und Raumspiegelungssymmetrie nachzuweisen war – obwohl die theoretische Beschreibung dies erlaubt.

Das Standardmodell beschreibt Teilchen und Kräfte in quantisierten Feldern, die unser Universum durchziehen. Die Felder lassen sich anregen, und diese Anregungen breiten sich wie Wellen auf einer Oberfläche aus. Teilchen entsprechen den Elementaranregungen dieser Felder, während klassische Oszillationen die kohärenten Zustände vieler Teilchen sind. Die Quantenchromodynamik (QCD) erklärt die starke Wechselwirkung, die für die Kernkräfte verantwortlich ist, mit Hilfe so genannter Gluonfelder. Experimente haben die vorhergesagten Wechselwirkungen der Gluonen als Teilchenanregungen des Feldes mit den Bausteinen der Materie, den Quarks, und mit sich selbst mit großer Genauigkeit bestätigt.

...

• 1/2018 • Seite 18

• 1/2018 • Seite 18Beobachtungen deuten darauf hin, dass der Ursprung kosmischer Strahlung bei höchsten Energien außerhalb unserer Galaxis liegt.

• 12/2017 • Seite 20

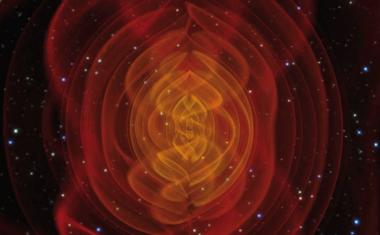

• 12/2017 • Seite 20Erstmals ist es gelungen, die Gravitationswellen sowie elektromagnetische Strahlung nachzuweisen, die beim Verschmelzen zweier Neutronensterne entstehen.

• 4/2016 • Seite 16

• 4/2016 • Seite 16Mit Hilfe der beiden LIGO-Detektoren ist es erstmals gelungen, Gravitationswellen direkt zu messen.

• 12/2015 • Seite 24

• 12/2015 • Seite 24Für ihre Arbeiten zu Neutrinooszillationen erhalten Takaaki Kajita und Arthur B. McDonald den Physik-Nobelpreis 2015.

Mit Hilfe langwieriger und herausfordernder Messungen mit den beiden Experimenten SNO und Super-Kamiokande ließen sich die über viele Jahre bestehenden Probleme der „fehlenden“ Sonnen- und Atmosphärenneutrinos lösen. Dadurch gelang es, die Hypothese zu bestätigen, dass sich Neutrinos im Flug von einer Sorte in eine andere umwandeln. Als Leiter der Kollaborationen haben die beiden diesjährigen Nobelpreisträger damit die Tür zur weiteren Erforschung der Eigenschaften dieser faszinierenden Teilchen weit aufgestoßen.

Der diesjährige Physik-Nobelpreis ehrt einen der wichtigsten experimentellen Durchbrüche der Physik in den letzten Jahrzehnten. Der erstmalige experimentelle Nachweis der Oszillation von atmosphärischen Neutrinos mit dem Super-Kamiokande-Detektor in Japan und der Nachweis von Flavour-Übergängen von solaren Neutrinos mit dem Sudbury Neutrino Observatory (SNO) in Kanada zeigten um die Jahrtausendwende, dass Neutrinos entgegen den Annahmen des Standardmodells der Teilchenphysik eine von Null verschiedene Masse besitzen.

In den Neunzigerjahren gab es zwei große Rätsel im Zusammenhang mit Neutrinos. Zum einen „fehlten“ Sonnenneutrinos: Eine Vielzahl an Experimenten (Homestake, GALLEX/GNO, SAGE, Kamiokande) stellte ein signifikantes Defizit an Elektronneutrinos aus der Sonne fest. Die Anzahl der Elektronneutrinos, die bei den Kernfusionsreaktionen von Wasserstoff zu Helium im Sonneninnern entstehen, lässt sich gut vorhersagen, sodass entweder neue Astrophysik oder neue Neutrino-Eigenschaften zur Lösung des Rätsels notwendig waren. Zum anderen fanden sich zu wenige atmosphärische Myonneutrinos: Trifft kosmische Strahlung die obere Atmosphäre, entstehen durch Zerfälle von Pionen und Myonen Neutrinos. Das Flavour-Verhältnis von Myon- zu Elektronneutrinos sollte dabei 2:1 betragen. Analysen großvolumiger Wasser-Cherenkov-Detektoren (Kamiokande, IMB) wichen aber mit einem Verhältnis von fast 1:1 deutlich davon ab.

In beiden Fällen wurde frühzeitig das Phänomen der Neutrinooszillation als mögliche Ursache in Betracht gezogen. Am besten zeigt sich dies bei der Untersuchung von atmosphärischen Neutrinos. Hierbei übernahm das Kamiokande-Experiment eine Pionierrolle. Die schon damals von Takaaki Kajita mitgestalteten Analysen zeigten ein überraschendes Defizit von unten kommender Myonneutrinos, trotz eines symmetrisch aufgebauten Detektors [1]. ...

• 9/2014 • Seite 41

• 9/2014 • Seite 41Die genaue Analyse der Teilchenspuren im IceCube-Detektor erlaubt es, zwischen dem Signal atmosphärischer Neutrinos und dem extraterrestrischer Neutrinos zu unterscheiden.

Mit dem IceCube-Experiment am Südpol gelang es erstmals, extraterrestrische Neutrinos zu beobachten. Nach vielen spannenden Erkenntnissen, welche die Astronomie in immer neuen Beobachtungsfenstern vom Mikrowellenhintergrund bis zur Gammastrahlung geliefert hat, könnte dies der Beginn der Neutrinoastronomie sein. Diese wird möglicherweise ein neues Bild des hochenergetischen Universums zeichnen.

Im Jahr 1912 entdeckte der Physiker Victor Hess eine ionisierende Strahlung, die er damals Höhenstrahlung nannte. Die Beobachtung, dass die Intensität der Strahlung mit der Höhe zunahm, ließ die Schlussfolgerung zu, dass diese kosmischen Ursprungs ist. Heute ist bekannt, dass die Strahlung überwiegend aus Protonen besteht, gemischt mit Atomkernen. Ihr Energiespektrum wurde über viele Größenordnungen gemessen. Der Fluss der kosmischen Strahlung, also die Zahl der Teilchen pro Zeit, Fläche und Raumwinkel, nimmt mit der Energie nach einem Potenzgesetz ab. Im Bereich bis zu TeV-Energien sind die Flüsse vergleichsweise groß (wenige Teilchen pro Tag und Quadratmeter), und die kosmische Strahlung lässt sich mit Ballon- und Satellitenexperimenten nachweisen, wie z. B. dem AMS-Experiment auf der Internationalen Raumstation. Bei höheren Energien beträgt der Fluss nur wenige Teilchen pro Quadratkilometer und Jahrhundert, sodass großflächige, erdgebundene Detektoren nötig sind, um mit akzeptabler Wartezeit Daten zu sammeln. Ein Beispiel dafür ist das Pierre-Auger-Observatorium in Argentinien, dessen Instrumente sich über eine Fläche von etwa 3000 km2 verteilen.

Unbekannt ist bis heute, wie es möglich ist, diese Teilchen auf solch hohe Energien zu beschleunigen, und welche astrophysikalischen Objekte die Quellen der Strahlung sind. Vermutlich ist der ultrahochenergetische Teil extragalaktischen Ursprungs und wird von Aktiven Galaktischen Kernen, den energiereichsten Objekten im Universum, erzeugt [1]. Sie bestehen aus supermassiven Schwarzen Löchern, die stellare Materie mit hoher Rate aufsaugen und hochenergetische Strahlung, u. a. in hochrelativistischen Plasmajets, emittieren. Im Modell der hadronischen Beschleunigung diffundieren geladene Hadronenkerne durch turbulente Magnetfelder und werden durch den wiederholten Übergang zwischen Medien unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwindigkeiten beschleunigt. Wechselwirken diese Hadronenkerne mit Materie oder Strahlung in der Umgebung der Quelle, sollten hochenergetische Neutrinos und Gammastrahlung entstehen. Dieses Modell der Beschreibung ist die Grundlage der „Multi-Messenger“-Astroteilchenphysik, die das Ziel hat, gleichzeitig derartige Quellen mit allen Botenteilchen – Hadronen, Photonen, Neutrinos und auch Gravitationswellen – zu untersuchen. (...)

• 7/2015 • Seite 18

• 7/2015 • Seite 18Die Radiodetektion von kosmischer Strahlung erlaubt es, die elektrische Feldkonfiguration in Gewitterwolken zu messen.

• 3/2014 • Seite 29

• 3/2014 • Seite 29Das Pierre-Auger-Observatorium detektiert die energiereichsten Teilchen im Universum.

Seit Stunden fahre ich bereits von der argentinischen Großstadt Mendoza aus nach Süden, meist führt die Straße schnurgeradeaus. Zu beiden Seiten der Straße erstreckt sich die Pampa mit ihrer niedrigen Vegetation aus Gras und Büschen. Zur Rechten begleiten mich in einiger Entfernung die schneebedeckten Gipfel der Anden, doch hier in der Ebene ist es heiß und trocken. Bis zu meinem Ziel, der Kleinstadt Malargüe, fehlen noch immer fast hundert Kilometer, als ich den ersten „Tank“ sehe: Am Straßenrand steht ein runder, beigefarbener Behälter, etwa einen Meter hoch und drei Meter im Durchmesser. Obendrauf befinden sich ein Solarmodul sowie eine Richtfunk-Antenne. Das soll ein Teilchendetektor sein?

Bei der Weiterfahrt tauchen etwa alle zwei Kilometer links und rechts der Straße baugleiche Tanks auf. Wenn ich den Blick in die Ferne schweifen lasse, kann ich bis zum Horizont kleine Pünktchen erahnen. Doch das ist nur ein Bruchteil der insgesamt über 1600 Detektoren, die hier ab dem Jahr 2000 aufgestellt wurden. Sie alle gehören zum Pierre-Auger-Observatorium, dessen Hauptquartier in Malargüe ich nach einer weiteren Stunde erreiche. Dieses weltweit größte Observatorium weist Teilchen der kosmischen Strahlung nach, deren Energie bis zu 100 Millionen Mal höher ist als die Strahlenergie des Large Hadron Colliders (LHC). Ein Proton mit diesen 100 Exa-Elektronenvolt hat eine ähnliche kinetische Energie wie ein Tennisball beim Aufschlag. „Das ist die höchste Teilchenenergie, die wir in der Natur überhaupt kennen. Wir wollen die Quellen dieser Teilchen finden und verstehen“, sagt Karl-Heinz Kampert. Der Wuppertaler Physikprofessor wurde im Herbst als Sprecher der Auger-Kollaboration wiedergewählt, der etwa 500 Wissenschaftler aus 19 Ländern angehören.

Wenn kosmische Teilchen – primär Protonen und schwerere Atomkerne – in die Erdatmosphäre eindringen, werden sie an den Atomkernen der Luft gestreut, sodass sie selbst die Erdoberfläche nicht erreichen können – zum Glück für unsere Gesundheit. Bei den Stößen entstehen aber neue Teilchen, die weitere erzeugen usw., sodass eine ganze Lawine von Millionen bis Milliarden von sekundären Teilchen entsteht, die auf die Erdoberfläche zurasen. Befindet sich dort ein verteiltes Feld von Detektoren, so registrieren diese beim Eintreffen des Schauers Signale, die Rückschlüsse auf die Eigenschaften des primären Teilchens erlauben. Der französische Physiker und Namenspatron für das Observatorium Pierre Auger wies auf diese Weise bereits Ende der 1930er-Jahre Luftschauer auf dem Jungfraujoch in der Schweiz nach.

In den 1960er-Jahren gelang es mit solchen Detektorfeldern, die Zahl der pro Fläche und Zeit auf die Erde praselnden kosmischen Teilchen zu vermessen. Dieser Fluss fällt im Wesentlichen mit der dritten Potenz der Energie ab. Daher trifft pro Quadratmeter und Minute etwa ein Teilchen auf die Erde, dessen Energie bei der LHC-Energie oder darüber liegt, während bei einer Grenzenergie von einem 1 EeV nur noch mit einem Teilchen pro Quadratkilometer und Jahr zu rechnen ist. Wenn man den Teilchenfluss bei höchsten Energien vermessen möchte, führt also kein Weg an möglichst großen Detektorfeldern vorbei – daher verteilen sich die Tanks des Pierre-Auger-Observatoriums auf eine Fläche von 3000 Quadratkilometern, größer als Luxemburg. Ungeachtet davon gelang es aber bereits in den 1960er-Jahren, mit einem kleinen Messfeld ein einzelnes Ereignis mit sogar 100 EeV zu registrieren. „Die hatten einfach unglaubliches Glück“, sagt Kampert. ...

• 4/2013 • Seite 18

• 4/2013 • Seite 18Beobachtungen entlarven Stoßwellen von Supernova-Überresten als effiziente Teilchenbeschleuniger.

• 6/2012 • Seite 53

• 6/2012 • Seite 53Vor hundert Jahren entdeckte Victor Hess die kosmische Strahlung

Im Jahr 1912 stieg der österreichische Physiker Victor Franz Hess siebenmal mit einem Ballon auf, um die Ionisierung der Atmosphäre zu messen. Bei der letzten Fahrt erreichte er eine Höhe von über fünf Kilometern. Das Elektrometer an Bord zeigte in dieser Höhe einen unerwartet starken Anstieg der Ionisation. Dies, so war sich Hess sicher, konnte nur durch eine extraterrestrische Strahlung hervorgerufen worden sein.

Elektrizität und neuartige Strahlenarten waren entscheidende Faktoren des Fortschritts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die von Heinrich Geißler 1857 in Thüringen entwickelte Gasentladungsröhre galt zwar zunächst als Spielerei. Doch als William Crookes in England damit zwölf Jahre später die Kathodenstrahlung nachwies, begann eine wissenschaftliche und technische Erfolgsgeschichte. So entdeckte Conrad Röntgen mit einer Kathodenstrahlröhre 1895 zufällig die nach ihm benannte Strahlung. Nur wenige Monate später beobachtete Henri Becquerel ebenfalls zufällig eine unbekannte Strahlung, und damit die Radioaktivität. Und 1897 konnte Joseph John Thomson nachweisen, dass Kathodenstrahlen aus Elektronen bestehen.

In Paris begann Marie Curie Ende 1897, die „Becquerel-Strahlung“ mit einem von ihrem Mann Pierre entwickelten Elektrometer zu untersuchen. Elektrometer waren zu dieser Zeit schon seit mehr als hundert Jahren für die Messung elektrischer Ladungen im Einsatz. Marie Curie konnte damit die Intensität der ionisierenden Strahlung von Uran und den von ihrem Mann neu entdeckten radioaktiven Elementen Thorium, Radium und Polonium messen. Weitere Untersuchungen von Ernest Rutherford und anderen führten zu der Erkenntnis, dass sich die ionisierende Strahlung aus drei Arten zusammensetzt, den α-, β- und γ-Strahlen.

Die ionisierende Strahlung lieferte auch eine Erklärung für ein Phänomen, das schon Charles Coulomb um 1785 beschäftigt hatte. Luft wurde allgemein als guter Isolator betrachtet. Allerdings zeigte sich, dass ein elektrisch geladener metallischer Leiter mit der Zeit die Ladung verlor, auch wenn er nur von Luft umgeben war und gut isoliert in einem geschlossenen Gefäß lagerte. Die Erklärung lieferten um 1900 Julius Elster und Hans Geitel und unabhängig von ihnen der Schotte Charles Wilson. Die Leitfähigkeit der Luft wird durch die ionisierende Strahlung hervorgerufen, die von radioaktiven Substanzen aus der Umgebung stammen. Die drei waren vermutlich die ersten, die Messungen der im Erdboden und in der umgebenden Luft vorkommenden ionisierenden Strahlung in der Natur durchführten. Während Wilson später für die Entwicklung der Nebelkammer den Nobelpreis erhielt, sind die beiden Physiklehrer und Hobbyforscher aus Wolfenbüttel heute den meisten wahrscheinlich völlig unbekannt. Dabei waren sie damals mit der Entwicklung der Photozelle, ihren Untersuchungen zur Elektrizität der Atmosphäre und zur ionisierenden Strahlung anerkannte Kapazitäten. Zwischen 1904 und 1911 wurden sie sieben Mal für den Nobelpreis nominiert. Den Ruf an eine Universität haben sie abgelehnt, um als Gymnasiallehrer mit Privatlabor unabhängig zu bleiben. ...

• 7/2011 • Seite 31

• 7/2011 • Seite 31Eine neue Generation von Experimenten steht in den Startlöchern, um die zur Beschreibung von Neutrinos notwendigen Parameter genauer zu messen.

Eine Vielzahl von Experimenten mit Neutrinos aus der Sonne, der Atmosphäre, Reaktoren und Beschleunigern hat gezeigt, dass Neutrinos im Flug ihre „Familienzugehörigkeit“ wechseln. Diese Neutrinooszillationen sind ein Beleg dafür, dass Neutrinos ähnlich wie Quarks miteinander mischen und eine endliche Masse besitzen müssen, und der erste harte Beweis für Physik jenseits des Standardmodells.

Neutrinos waren von Anfang an für Überraschungen gut. Wolfgang Pauli führte sie 1930 als hypothetische Teilchen ein, um Energie- und Drehimpulserhaltung beim Betazerfall zu retten. Nur durch die gleichzeitige Emission von Elektronen und unsichtbaren Neutrinos konnte er die beobachteten kontinuierlichen Elektronenspektren erklären. Würde beim Zerfall hingegen kein anderes Teilchen emittiert, sollte die Elektronenenergie einen scharfen Wert haben. Die Form des Spektrums erfordert ein sehr leichtes, wenn nicht sogar masseloses Teilchen. Die Ladungserhaltung verlangt zudem ein elektrisch neutrales Teilchen, das aufgrund seiner geringen Wechselwirkung mit Materie kaum nachzuweisen ist. Ein Vierteljahrhundert später gelang Clyde Cowan und Frederick Reines der experimentelle Nachweis des Neutrinos. Später zeigten Leon Lederman, Melvin Schwartz und Jack Steinberger, dass es mehr als eine Sorte (Familie oder Flavour) von Neutrinos gibt. Inzwischen sind drei masselose Neutrinosorten (νe , νμ und ντ), die jeweils nach ihrem geladenen Partner in der schwachen Wechselwirkung benannt sind (Elektron e, Myon μ und Tauon τ), fester Bestandteil des Standardmodells der Teilchenphysik. Im Volksmund heißen die Neutrinos auch Geisterteilchen, wegen ihres geringen Wirkungsquerschnitts. So streuen Anti-Neutrinos aus den Spaltreaktionen eines Kernreaktors im Mittel erst nach der gewaltigen Strecke von 100 Lichtjahren mit Wasser. ...

• 3/2011 • Seite 23

• 3/2011 • Seite 23Im Gran-Sasso-Labor in den italienischen Abruzzen versuchen Physiker, einige der großen Fragen der Teilchenphysik zu beantworten.

Mitten in dem zehn Kilometer langen Autobahntunnel der italienischen A24, zwischen Teramo und L’Aquila und rund hundert Kilometer von Rom entfernt, leuchten plötzlich orangefarbene Warnleuchten auf, die den fließenden Verkehr darauf vorbereiten sollen, dass unser Kleinbus abbremst. Dem Schild „INFN solo autorizzati“ folgend, biegen wir rechts in einen Seitenstollen ein und passieren eine Schranke sowie ein großes Stahltor. Als der Wagen an einer Kabine mit Sicherheitspersonal anhält, schließt sich das Tor wieder. Schlagartig verschwindet das Rauschen des Straßenverkehrs, Stille kehrt ein. Gemeinsam mit Technikern und Physikern, die der Kleinbus an ihren Arbeitsplatz gebracht hat, befinde ich mich im größten Untergrundlabor der Welt, dem vor 30 Jahren gegründeten Laboratori Nazionali del Gran Sasso des italienischen Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Hier unten, abgeschirmt von der kosmischen Strahlung durch 1400 Meter dickes Gestein der fast 3000 Meter hohen Abruzzen, jagen internationale Kollaborationen von Physikern äußerst flüchtige Teilchen wie Neutrinos oder versuchen, extrem seltene Reaktionen nachzuweisen. Damit tasten sie sich in die Terra incognita jenseits des Standardmodells vor. Ihr Ziel: einige der großen Fragen der Teilchenphysik zu beantworten. Sind Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen? Welche anderen Eigenschaften haben die drei bekannten Neutrinotypen? Gibt es Dunkle Materie und wenn ja, woraus besteht sie? ...

Kosmische Strahlung trifft ständig auf die Erde. Die Teilchen stammen aus der Sonne, von Supernova-Explosionen in unserer Milchstraße - und aus anderen Galaxien. Besonders interessant sind die seltenen Ereignisse, bei denen einzelne Atomkerne kinetische Energien von vielen Joule aufweisen. Ihre Identifizierung, die Suche nach ihrer Herkunft und die Physik ihrer Wechselwirkung mit der Atmosphäre sind die Forschungsziele des Pierre-Auger-Observatoriums.

Die aktuelle Fassung der Roadmap des Astroparticle Physics European Consortium (APPEC)

Das Komitee für Astroteilchenphysik ist die Vertretung der an deutschen Universitäten, Helmholtz-Zentren und Max-Planck-Instituten arbeitenden Physikerinnen und Physiker auf dem Forschungsgebiet der Astroteilchenphysik.