Curiosity blickt in die Tiefe

Zum Gravimeter umfunktionierter Beschleunigungssensor des Rovers weist auf poröse Gesteinsschichten hin.

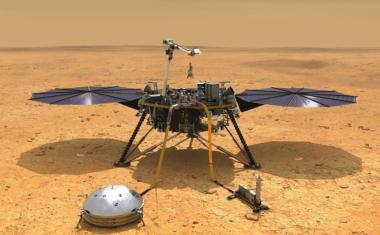

Schon seit 2012 ist der NASA-Rover Curiosity im Krater Gale auf dem Mars unterwegs – und hat dabei das Wissen über den roten Planeten revolutioniert. Nach seiner Landung im der flachen Landschaft von Aeolis Palus hat der Rover bereits knapp zwanzig Kilometer zurückgelegt, ist über unterschiedliche geologische Formationen gefahren und hat den Fuß des Aeolis Mons erreicht – nach dem amerikanischen Geologen Robert Sharp informell auch „Mount Sharp” genannt.

Während Curiosity mit seinen Instrumenten auf dieser Reise zahlreiche geologische Untersuchungen gemacht hat, zählt jedoch der tiefere Blick in den Untergrund nicht zu seinen Stärken: Er hat kein Gravimeter an Bord, mit dem sich Messungen der Bodendichte machen ließen. Der Grund dafür könnte neben den üblichen Gewichtsproblemen auch darin liegen, dass die Missionsdauer ursprünglich nur für zwei Jahre ausgelegt war. Die erstaunliche Erfolgsgeschichte des Rovers, dessen Mission schon mehrfach verlängert wurde und die noch ein paar Jahre dauern könnte, war so auch schwer vorherzusehen. Gravimetrische Experimente sind schließlich besonders interessant, wenn sie über eine größere Strecke durchgeführt werden können.

Ein Team von Wissenschaftlern um Kevin Lewis von der John Hopkins University in Baltimore hat nun allerdings eine pfiffige Methode gefunden, um zumindest rudimentäre gravimetrische Messungen mit Hilfe eines zweckentfremdeten Instruments durchzuführen. Sie nutzten die Beschleunigungssensoren von Curiosity, deren Messdaten sie mit Hilfe geologischer Modelle kalibrieren konnten. Dadurch konnten sie jetzt wichtige Indizien zur Entstehungsgeschichte des Gale-Kraters herausfinden, über dessen Bildung unterschiedliche Thesen im Umlauf sind.

Gravimetrische Messungen, die Aufschluss über die Dichte des Gesteins geben, finden auf der Erde sowohl großflächig per Satellit oder mit höherer Präzision auf der Erdoberfläche statt. Bei anderen Himmelskörpern wird sie üblicherweise aus dem Orbit durchgeführt. Allerdings hatte die Mondmission Apollo 17 auch ein Gravimeter an Bord, mit dem die Astronauten etwa die Dicke basaltischer Lavaströme bestimmen konnten.

Die Beschleunigungssensoren von Curiosity dienen eigentlich ganz anderen Zwecken: Einerseits lässt sich mit ihnen die Bewegung des Rovers während der Fahrt und bei der Betätigung seines Roboterarms überwachen. Und andererseits dienen sie der exakten Kontrolle seiner Lage, wenn er stationär verharrt. Die Sensoren bestehen aus Drei-Achsen-Gyroskopen und einem mikroelektromechanischen System als Beschleunigungsmesser (kurz RIMU – Rover Inertial Measurement Unit). Die Beschleunigungssensoren messen mit einer Rate von 400 Hertz, wobei allerdings über viele Messwerte gemittelt wird. Für die Gravimetrie kamen nur diejenigen Messungen in Frage, bei denen der Rover stillstand und der Roboterarm nicht in Bewegung war – was meistens einmal pro Marstag möglich war.

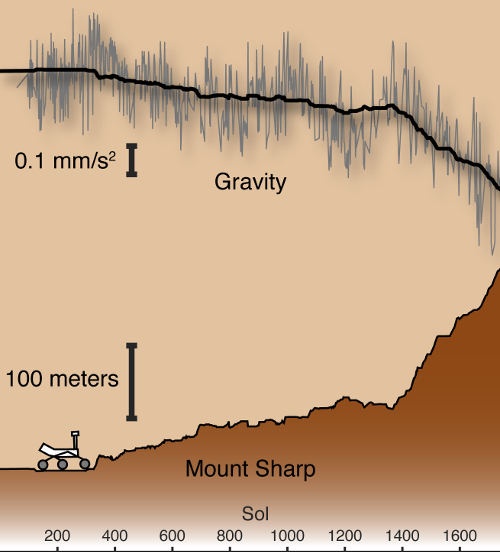

Insgesamt konnten die Forscher rund 700 Datenpunkte aus dem Zeitraum der Marstage Nummer 60 bis 1743 der Mission auswerten. Dabei ist der Rover unter anderem langsam den Fuß des Aeolis Mons heraufgeklettert und hat rund 350 Höhenmeter zurückgelegt. Mithilfe dieser Daten und anderer Faktoren – insbesondere der Temperatur – konnten die Forscher die RIMU-Werte kalibrieren, wobei sie eine ähnliche Genauigkeit erzielten wie seinerzeit bei den gravimetrischen Messungen von Apollo 17.

Dabei zeigte sich eine überraschend geringe Dichte des Gesteins unter den Rädern des Rovers. Die Sedimente im Gale-Krater haben eine Dichte von nur 1680 ± 180 Kilogramm pro Kubikmeter, was auf eine hohe Porösität dieser Gesteinsschichten hinweist. Curiosity hat mit seinem CheMin-Instrument (Chemistry and Mineralogy) per Röntgenbeugung porenfreie Mineralien untersucht, deren Dichte bei 2810 ± 133 Kilogramm pro Kubikmeter lag. Der Untergrund muss also zum großen Teil aus wenig kompaktifiziertem Material bestehen – ein wichtiges Indiz dafür, dass der Gale-Krater nicht einst bis zum Rand mit Sediment gefüllt war.

Heute ragt der Aeolis Mons mit einer Höhe von über fünf Kilometern über dem Kraterboden ein Stück weit über den Kraterrand hinaus. Die Frage ist nun, wie dieser Berg entstanden ist. Eine These lautet, dass eingeschwemmtes Material den Krater einst ausgefüllt hat und dann stückweise wegerodiert ist – wobei der Berg im Zentrum stehen geblieben ist. Dabei hätte sich angesichts der mehrere Kilometer dicken Bedeckung der Untergrund stärker verdichtet. Es ist aber auch möglich, dass das Sediment einst sehr viel weniger dick war. Der Aeolis Mons wäre dann durch Windablagerungen im Laufe der Zeit auf seine jetzige Höhe gewachsen.

Auch wenn sich die Verdichtung der Gesteine im Krater nicht einfach messen lässt, so konnten die Forscher doch einige Erkenntnisse aus den bisherigen Experimenten von Curiosity gewinnen. Der Gesteinsbohrer hat zwar mittlerweile mit einigen technischen Problemen zu tun; aber anhand der bisherigen Bohrproben lässt sich ablesen, dass die Härte des Sedimentgesteins ungefähr derjenigen von Lehmziegeln bis Beton entspricht. Zusammen mit Neutronen- und thermischen Messungen bestätigt das die gravimetrischen Messungen.

Diese Erkenntnisse sind auch für das Verständnis der geochemischen Entwicklung im Gale-Krater interessant: Wenn der Untergrund wenig kompaktifiziert und entsprechend porös ist, konnte das Wasser in der feuchten Frühphase des Mars den Boden besser durchdringen und umfangreichere chemische Reaktionen bewirken.

Man darf gespannt sein, wie die Tour von Curiosity weitergehen wird. Das Ende der Reise könnte noch ein Stück weit in der Zukunft liegen. Falls alles gut geht und die Systeme durchhalten, wird jedoch spätestens das Abklingen der Radioisotopenbatterie, die für eine Betriebsdauer von rund 14 Jahren ausgelegt ist, den Rover irgendwann stilllegen.

Dirk Eidemüller

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

K. W. Lewis et al.: A surface gravity traverse on Mars indicates low bedrock density at Gale crater, Science, online 31. Januar 2019; DOI: 10.1126/science.aat0738 - Arbeitsgruppe Kevin Lewis, John Hopkins University, Baltimore

- Mars Rover Curiosity, NASA

JOL