Enceladus stößt organische Verbindungen aus

Eiskristalle und einige potenziell biologisch relevante organische Moleküle stammen aus einem Ozean im Innern des Saturnmonds.

Der Saturnmond Enceladus schleudert permanent große Mengen von Eiskristallen ins All, die aus einem Ozean in seinem Innern stammen. Forschende der Universität Stuttgart und der Freien Universität Berlin haben nun ganz frisch emittierte Partikel chemisch analysiert, die direkt aus einem unterirdischen Ozean des Saturnmonds stammen. Dazu nutzten sie Daten der Raumsonde Cassini. Sie konnten einige potenziell biologisch relevante organische Moleküle nachweisen, die damit zum ersten Mal in Eispartikeln aus einem Ozean außerhalb der Erde entdeckt wurden.

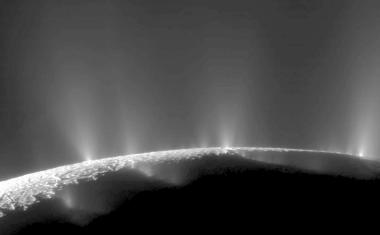

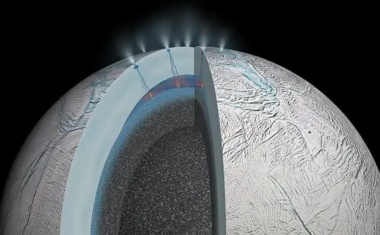

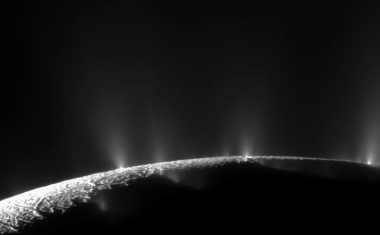

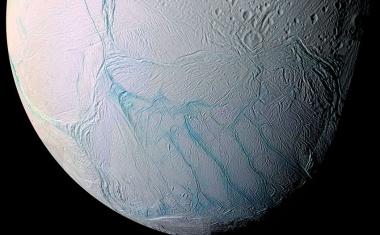

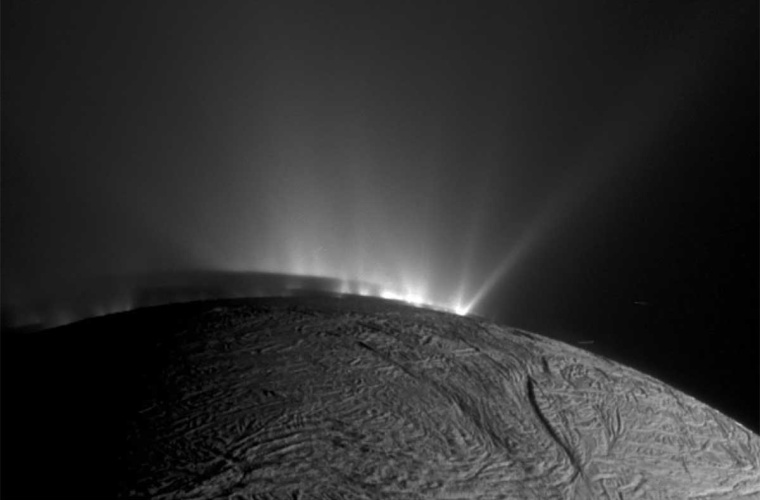

Enceladus misst ungefähr 500 Kilometer im Durchmesser; seine Oberfläche ist von einer durchschnittlich 25 bis 30 Kilometer dicken Hülle aus Eis bedeckt. „Im Jahr 2005 entdeckte die NASA-Raumsonde Cassini über seinem Südpol eine riesige Wolke aus Gas- und Eispartikeln“, erklärt Nozair Khawaja, der die Studie am Institut für Raumfahrtsysteme (IRS) der Universität Stuttgart und am Institut für Geologische Wissenschaften der Freien Universität Berlin durchgeführt hat.

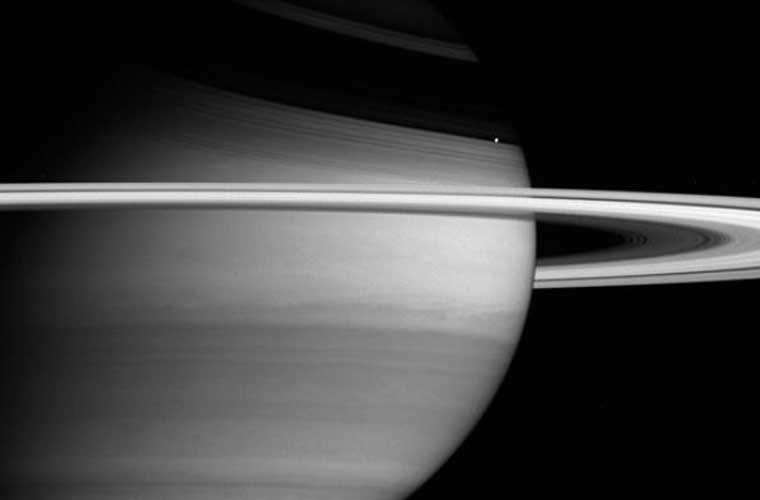

Messungen von Cassini offenbarten später, dass im Innern des Trabanten ein Ozean aus flüssigem Wasser vorhanden sein muss. Sie zeigten zudem, dass die Eispartikel organische Moleküle enthalten. „Allerdings waren die untersuchten Partikel nicht frisch, sondern befanden sich schon einige Zeit in einer Umlaufbahn um den Mond“, betont Khawaja, der inzwischen als Forschungsgruppenleiter an die FU Berlin gewechselt ist.

Im Jahr 2008 flog Cassini in 21 Kilometern Höhe über der Mondoberfläche an den Rand des „Eis- und Gas-Geysirs“. Die dabei gesammelten Daten stammen daher aus frischen Eispartikeln, die sich noch wenige Minuten zuvor im Bauch des Trabanten befunden hatten. Khawaja, der die Studie geleitet hat, hat diese Messwerte nun zusammen mit dem Doktoranden Thomas O’Sullivan, seinem Stuttgarter Kollegen Ralf Srama vom IRS sowie der Arbeitsgruppe für Planetologie und Fernerkundung um Frank Postberg von der FU Berlin ausgewertet. An der Studie waren auch Forschende aus den USA und Japan beteiligt.

„Unsere Analyse bestätigt zum einen die Ergebnisse, die bei der Analyse anderer Cassini-Daten erhalten wurden“, sagt Khawaja. „Wir können nun also ziemlich sicher sein, dass auch die in älteren Eiskörnern im E-Ring entdeckten einfachen sowie komplexen Verbindungen aus dem Enceladus-Ozean stammen. Wir vermuten, dass diese Moleküle in Hydrothermalfeldern auf Enceladus synthetisiert werden – das sind Schlote am Grunde des Ozeans, aus denen heißes Wasser aufsteigt. In den Weltmeeren der Erde gibt es im Umfeld vergleichbarer hydrothermaler Felder Hinweise auf Leben.“

Die beteiligten Wissenschaftler*innen identifizierten in den Eispartikeln auch Moleküle, die noch nie zuvor in einem Ozean außerhalb der Erde nachgewiesen wurden. Darunter sind auch solche, die als Bausteine komplexer Verbindungen dienen können. Derartige Moleküle, zu denen beispielsweise die Pyrimidine zählen, wurden auch schon auf den Asteroiden Bennu und Ryugu nachgewiesen. Auf der Erde sind Pyrimidine unverzichtbare Bestandteile der DNA.

In den zuvor analysierten Eispartikeln waren diese Verbindungen nicht gefunden worden. Ein Grund für diese Diskrepanz ist vermutlich, dass Cassini bei seiner Reise zum Eis-Geysir mit besonders hohem Tempo unterwegs war. Das erleichterte es einem zentralen Messinstrument an Bord der Raumsonde, verlässliche Daten zu organischen Partikeln zu sammeln. Die Rede ist vom Cosmic Dust Analyzer (CDA), ein Instrument, der unter Leitung von Ralf Srama am IRS betrieben wurde. Die Eispartikel schlagen mit hoher Geschwindigkeit auf dem Instrument ein und werden fragmentiert. Die Bruchstücke verlieren dabei Elektronen und sind dann positiv geladen. Sie lassen sich von einer negativ geladenen Elektrode anziehen und erreichen die Sonde umso schneller, je leichter sie sind.

Wenn man die Flugzeit aller positiv geladener Bruchstücke misst, erhält man ein sogenanntes Massenspektrum. Daraus kann man dann Rückschlüsse auf das Ursprungsmolekül ziehen. „Ist die Geschwindigkeit beim Zusammenstoß zu niedrig, finden sich in diesem Massenspektrum in manchen Fällen Störeinflüsse“, erklärt Khawaja. „Die Signaturen, die die Moleküle hinterlassen, sind dann nicht mehr eindeutig interpretierbar – sie werden gewissermaßen maskiert.“

Cassini hatte 2008 beim Vorbeiflug an dem Eis-Geysir aber ein sehr hohes Tempo: Die Sonde war mit fast 65.000 km/h unterwegs statt – wie sonst üblich – mit 40.000 km/h oder weniger. Aufgrund der hohen Energie, die die Kollision mit den Eispartikeln bei dieser Geschwindigkeit freisetzt, werden bestimmte Störeinflüsse in diesem Bereich des Massenspektrums eliminiert.

Tatsächlich ist Cassini längst Geschichte – die Sonde wurde 2017 kontrolliert zum Absturz gebracht. „Doch selbst heute noch gewähren die Daten, die ihre Messinstrumente vor vielen Jahren aufgezeichnet haben, neue Einblicke in den Ozean im Innern des Saturnmondes“, erklärt Frank Postberg von der FU Berlin. Die Forschungsergebnisse zu Enceladus sind so vielversprechend, dass die Europäische Weltraumorganisation ESA für 2040 bereits eine Anschluss-Mission dorthin plant. An Bord werden dann Messinstrumente sein, die den Eispartikeln aus dem Innern des Trabanten deutlich mehr Rätsel entreißen können. „Unsere Resultate werden dabei helfen, diese Instrumente zu designen und die Raummission zu planen“, sagt Khawaja. [U Stuttgart / dre]

Weitere Informationen

- Originalpublikation

N. Khawaja, F. Postberg, T. R. O’Sullivan, et al., Detection of organic compounds in freshly ejected ice grains from Enceladus’s ocean, Nat. Astron., 1. Oktober 2025; DOI: 10.1038/s41550-025-02655-y - Dr. Nozair Khawaja, Planetologie und Fernerkundung, Institut für Geologische Wissenschaften, Freie Universität Berlin

- Cosmic Dust Group (Ralf Srama), Abteilung Satellitentechnik, Institut für Raumfahrtsysteme (IRS), Universität Stuttgart

Anbieter

Universität StuttgartKeplerstraße 7

70174 Stuttgart

Deutschland

Meist gelesen

Ausgestoßener Planet entdeckt und vermessen

Internationalem Team von Astronomen gelingt „Entdeckung des Jahrzehnts“.

Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Experiment klärt Doppelspalt-Disput zwischen Einstein und Bohr

Eine idealisierte Version eines der berühmtesten Experimente der Quantenphysik bestätigt mit atomarer Präzision, dass Einstein in diesem Fall falsch lag.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Ein Weg zu stabilen und langlebigen Festkörperbatterien

Die nächste Generation von Akkus speichert mehr Energie, ist sicherer und lädt schneller als herkömmliche Lithiumionen-Batterien.