Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.

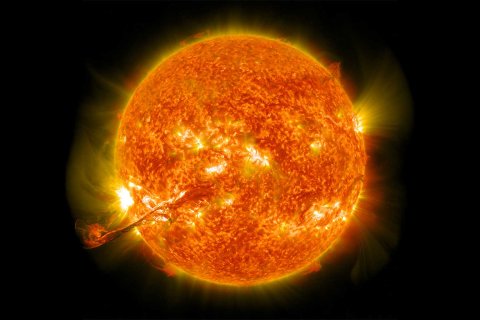

Unsere Sonne ist etwa fünfmal weniger magnetisch aktiv als andere sonnenähnliche Sterne – praktisch ein Spezialfall. Der Grund dafür könnte in den Planeten unseres Sonnensystems liegen, sagen Forschende des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR). Sie haben in den letzten zehn Jahren ein Modell entwickelt, das im Prinzip alle bekannten Aktivitätszyklen der Sonne aus dem zyklischen Einfluss der Gezeitenkräfte der Planeten ableitet. Nun konnten sie darüber hinaus zeigen: Diese externe Taktung dämpft automatisch auch die Aktivität der Sonne.

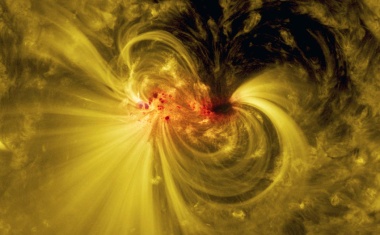

Momentan ist die Sonne nahe an einem Aktivitätsmaximum, wie es etwa alle elf Jahre auftritt. Auf der Erde beobachten wir deshalb mehr Polarlichter und Sonnenstürme sowie ein insgesamt turbulenteres Weltraumwetter. Dieses hat Auswirkungen auf Satelliten im All bis hin zu technologischer Infrastruktur auf der Erde. Trotzdem sind im Vergleich zu anderen sonnenähnlichen Sternen die stärksten beobachteten Strahlungsausbrüche unserer Sonne zehn bis hundert Mal schwächer. Diese vergleichsweise ruhige Umgebung könnte eine wichtige Voraussetzung für eine bewohnbare Erde sein. Auch aus diesem Grund möchten die Forschenden verstehen, was genau die Sonnenaktivität antreibt.

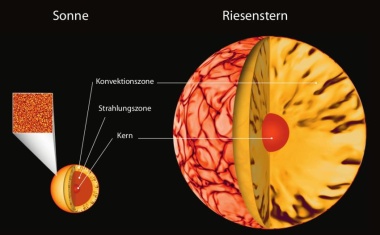

Die Sonnenaktivität folgt bekanntermaßen zahlreichen Mustern – sowohl kürzeren als auch längeren periodischen Schwankungen, die von wenigen hundert Tagen bis zu mehreren tausend Jahren reichen. Die zugrundeliegenden physikalischen Mechanismen erklären Forschende jedoch teils sehr unterschiedlich. Das von Frank Stefanis Team vom Institut für Fluiddynamik am HZDR entwickelte Modell betrachtet die Planeten als Taktgeber: Demnach vereinen Venus, Erde und Jupiter etwa alle elf Jahre ihre Gezeitenkräfte auf die Sonne. Über einen komplexen physikalischen Mechanismus geben sie dem inneren magnetischen Antrieb der Sonne dabei jedes Mal einen kleinen Schubs. In Kombination mit der rosettenförmigen Bahnbewegung der Sonne führt dies zu sich überlagernden periodischen Schwankungen unterschiedlicher Länge – genau wie bei der Sonne beobachtet.

„Alle identifizierten Sonnenzyklen sind eine logische Konsequenz unseres Modells, dessen Erklärungskraft und innere Konsistenz wirklich verblüffend ist. Mit jeder Verfeinerung unseres Modells haben wir weitere Übereinstimmungen mit beobachteten Perioden gefunden“, sagt Stefani. In der nun veröffentlichten Arbeit ist dies die QBO – „Quasi Biennial Oscillation“ – eine ungefähr zweijährige Schwankung verschiedener Aspekte der Sonnenaktivität. Der Clou: Die QBO lässt sich in Stefanis Modell nicht nur einer genauen Periode zuordnen, sondern sie führt auch automatisch zu einer gedämpften Sonnenaktivität.

Bislang wurde typischerweise von QBO-Perioden von 1,5 bis 1,8 Jahren in Sonnendaten berichtet. Einige Forschende hatten in früheren Arbeiten einen Zusammenhang zwischen der QBO und „Ground Level Enhancement“-Ereignissen vorgeschlagen, sporadische Vorkommnisse, bei denen energiereiche solare Teilchen zu einem plötzlichen Anstieg der kosmischen Strahlung auf der Erdoberfläche führen. „Eine Arbeit aus dem Jahr 2018 zeigte, dass solche in Bodennähe gemessenen Strahlungsereignisse bevorzugt in der positiven Phase einer Schwingung mit einer Periode von 1,73 Jahren auftraten. Entgegen der üblichen Annahme, dass diese Sonnenpartikel-Ausbrüche zufällige Phänomene sind, deutet diese Beobachtung auf einen zugrunde liegenden getakteten Prozess hin“, sagt Stefani.

Deshalb analysierten er und seine Kollegen deren Abfolge erneut. Sie fanden die höchste Übereinstimmung für eine Periode von 1,724 Jahren. „Dieser Wert liegt bemerkenswert nahe an dem Wert von 1,723 Jahren, der in unserem Modell als Aktivitätszyklus ganz natürlich auftritt“, sagt Stefani. „Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um die QBO handelt.“

Während das Sonnenmagnetfeld in einem Zeitraum von elf Jahren zwischen Minimum und Maximum hin- und herpendelt, prägt die QBO der Feldstärke ein zusätzliches, kurzperiodisches Muster auf. Dadurch drosselt sie die Feldstärke insgesamt, da das Sonnenmagnetfeld nicht so lange Zeit bei seinem maximalen Wert verweilt. In einem Häufigkeitsdiagramm ergeben sich zwei Peaks: einer bei der maximalen Feldstärke und ein zweiter beim Zurückschwingen der QBO. Dieser Effekt ist als Bimodalität des Sonnenmagnetfelds bekannt. In Stefanis Modell führen die zwei Peaks – als logische Folge der QBO – zu einer im Mittel reduzierten Stärke des Sonnenmagnetfelds.

„Dieser Effekt ist so wichtig, weil die Sonne bei den höchsten Feldstärken auch am aktivsten ist. Dann treten die stärksten Ereignisse mit riesigen geomagnetischen Stürmen auf, wie 1859 das Carrington-Ereignis, als Polarlichter selbst in Rom und Havanna zu sehen waren und hohe Spannungen Telegrafenleitungen beschädigt haben. Wenn das Magnetfeld der Sonne aber nun deutlich längere Zeit bei kleineren Feldstärken liegt, reduziert das die Wahrscheinlichkeit für die ganz heftigen Events“, ordnet Stefani ein. [HZDR / dre]

Weitere Informationen

- F. Stefani, G. M. Horstmann, G. Mamatsashvili & T. Weier, Adding Further Pieces to the Synchronization Puzzle: QBO, Bimodality, and Phase Jumps, Sol. Phys. 300, 110, 6. August 2025; DOI: 10.1007/s11207-025-02521-0

- Geo- und Astrophysik (F. Stefani), Magnetohydrodynamik, Institut für Fluiddynamik, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf