Kann Geoengineering die Welt retten?

Elementare thermodynamische Betrachtungen weisen auf gefährliche Nebenwirkungen für den Wasserhaushalt hin.

In Glasgow zeigt es sich wieder auf der 26. UN-Klimakonferenz: Internationale Klimapolitik ist zäh, und die Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase, zu denen sich die Hauptakteure durchringen, sind leider unzureichend. Sie genügen nicht, um das in Paris vereinbarte Ziel einer auf 1,5 Grad begrenzten Erderwärmung zu erreichen. Daher werden Stimmen lauter, die die Erde über künstliche Eingriffe kühlen wollen. Geoengineering wird dies genannt – wobei die Menschheit, genau genommen, seit vielen Generationen Geoengineering betreibt, etwa durch Verbrennen fossiler Energieträger oder Abholzen von Urwäldern.

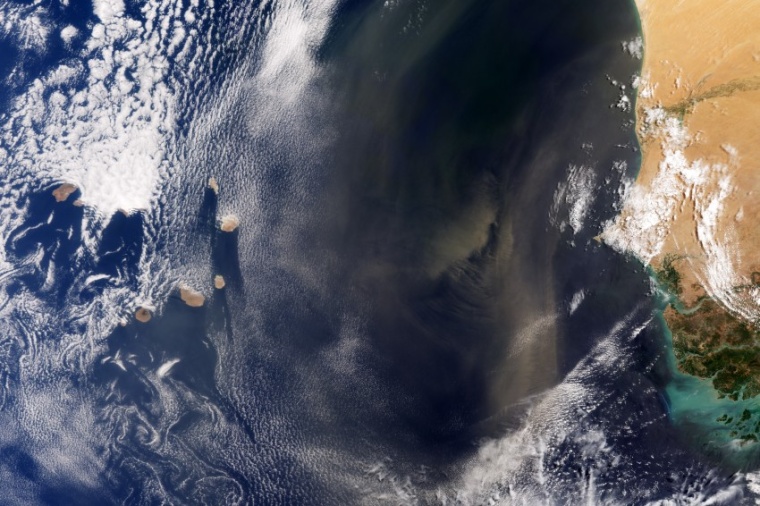

Unter dem Begriff Geoengineering sammeln sich unterschiedliche Ideen, und eine Idee ist der Wirkung großer Vulkanausbrüche abgeschaut: Geeignete Aerosole, die zum Beispiel in die Stratosphäre eingebracht werden, wirken wie ein Sonnenschirm für die Erde. Die kommt auch im Plot von Kim Stanley Robinsons Bestseller „Das Ministerium für die Zukunft“ zum Einsatz.

Allerdings könnte so ein Eingriff einen zweiten, lebenswichtigen „Motor“ im Klimasystem abwürgen: den Wasserkreislauf in der Atmosphäre. So könnte es unter so einem Schirm zwar kühler, aber auch trockener werden. Dürren könnten in einigen Regionen deutlich zunehmen.

Was da physikalisch passiert, das zeigten Axel Kleidon und Maik Renner vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena bereits 2015 bei uns, mit den Mitteln elementarer Thermodynamik. Begleitend zur aktuellen Diskussion haben wir diesen Artikel aus „Physik in unserer Zeit“ bis Ende November 2021 für alle Leser freigeschaltet.

Nachdenkliche Grüße,

Ihre Redaktion