Neue Talente von Graphen

Lochmuster ermöglicht durchstimmbare Gitterschwingungen.

Um phononische Bauelemente zu realisieren, müsste man Gitterschwingungen genauso präzise steuern und kontrollieren können, wie es mit Elektronen in der Elektronik oder Photonen in der Photonik möglich ist. Der Schlüsselbaustein hierzu ist ein phononischer Kristall, eine künstlich hergestellte Struktur, in der Eigenschaften wie Steifigkeit, Masse oder mechanische Spannung periodisch variieren. Es gibt bereits einige Kandidaten für phononische Bauelemente, die als akustische mechanische Qubits, Wellenleiter, Phononenlinsen und Vibrationsabschirmungen eingesetzt werden. Bisher operierten diese Systeme jedoch nur auf vorab festgelegten Schwingungsfrequenzen. Es war nicht möglich, die Schwingungsfrequenzen kontrolliert zu verändern. Jetzt hat ein Team der FU Berlin und des Helmholtz-Zentrums Berlin erstmals gezeigt, wie diese Kontrolle realisiert werden kann.

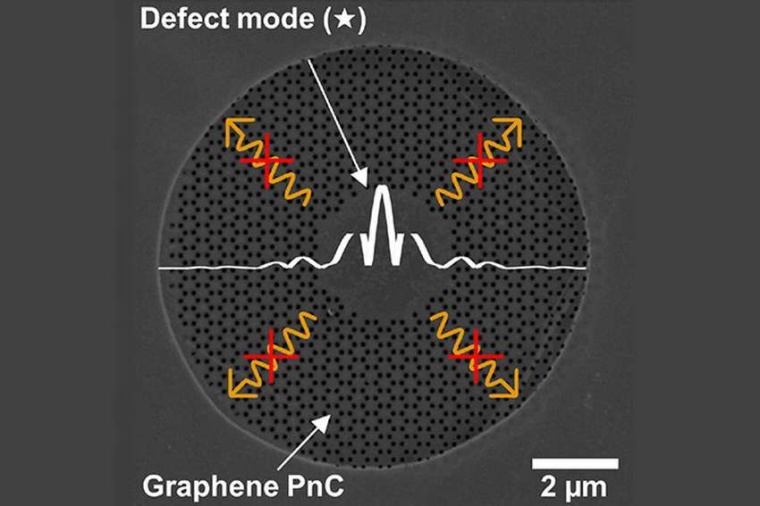

Die Forscher nutzten dafür Graphen, eine Kohlenstoff-Form, in der die Kohlenstoffatome sich zweidimensional zu einer wabenförmigen Struktur vernetzen. Mit einem fokussierten Strahl aus Helium-Ionen konnte das Team im Graphen ein periodisches Muster aus Löchern schneiden. Diese Methode steht am CoreLab CCMS des HZB zur Verfügung. „Wir mussten den Prozess optimieren, um ein regelmäßiges Lochmuster in die Graphenfläche zu schneiden, ohne dass sich benachbarte Löcher berühren“, erklärt Katja Höflich, Gastforscherin am HZB und Gruppenleiterin am Ferdinand-Braun-Institut Berlin.

Jan Kirchhof von der FU Berlin hat die Schwingungseigenschaften dieses phononischen Kristalls berechnet. Seine Simulationen zeigen, dass in einem bestimmten Frequenzbereich keine Schwingungsmoden zugelassen sind. Diese Bandlücke kann genutzt werden, um einzelne Moden zu lokalisieren und von der Umgebung abzuschirmen. „Die Simulation zeigt, dass wir das phononische System schnell und gezielt durchstimmen können, von 50 Megahertz bis 217 Megahertz, indem wir durch eine angelegte elektrische Spannung mechanischen Druck generieren“, sagt Kirchhof.

„Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse das Feld der Phononik weiter vorantreiben. Wir erwarten, dass wir einige grundlegende physikalische Erkenntnisse gewinnen und Technologien entwickeln, die zu Anwendungen etwa in ultrasensitiven Photosensoren oder sogar Quantentechnologien führen könnten“, erklärt Kirill Bolotin, Leiter der FU-Arbeitsgruppe. In seiner Gruppe laufen bereits die ersten Experimente mit den neuen phononischen Kristallen aus dem HZB.

HZB / RK

Weitere Infos

- Originalveröffentlichung

J. N. Kirchhof et al.: Tunable Graphene Phononic Crystal, Nano Lett., online 23. Februar 2021; DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c04986 - CoreLab CCMS – Correlative Microscopy and Spectroscopy, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH

- Nanoscale Transport and Optoelectronics (K. Bolotin), FB Physik, Freie Universität Berlin