Kohlenstoff-Nanoröhren zeichnen sich durch enorme Zugfestigkeit und Stabilität bei niedriger Masse und ungewöhnlichem Längenverhältnis aus. (Bild: Adobe Stock / daniel 700, vgl. S. 47)

Ausgabe lesen

Kohlenstoff-Nanoröhren zeichnen sich durch enorme Zugfestigkeit und Stabilität bei niedriger Masse und ungewöhnlichem Längenverhältnis aus. (Bild: Adobe Stock / daniel 700, vgl. S. 47)

Zu: M. Pfalz, Physik Journal, Juli 2021, S. 10

• 9/2021 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

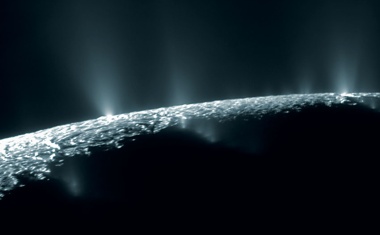

• 9/2021 • Seite 26 • DPG-MitgliederDie Quantifizierung des Methans in den Geysiren auf dem Saturnmond Enceladus deutet auf eine biotische Quelle hin.

• 9/2021 • Seite 30 • DPG-Mitglieder

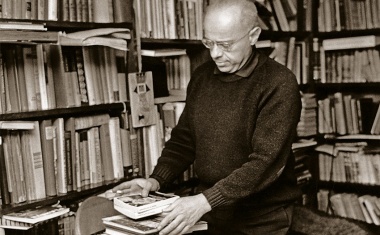

• 9/2021 • Seite 30 • DPG-MitgliederIm Werk des polnischen Schriftstellers Stanisław Lem (1921 – 2006) treffen Literatur, Philosophie und Naturwissenschaft auf einzigartige Weise zusammen.

Wir suchen nur den Menschen. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen Spiegel. Wir wissen nicht, was wir mit anderen Welten anfangen sollen, sagt der Kybernetiker Snaut zum Psychologen Kris Kelvin in „Solaris“ von Stanisław Lem. Dieser 1961 erschienene Roman ist wohl Lems berühmtestes Werk, was drei Verfilmungen und immer neue Adaptionen für Radio, Theater und sogar Oper belegen. Die Geschichte dreht sich um die mysteriösen Ereignisse auf einer Raumstation über einem fremden Planeten, der gänzlich von einem „lebenden Ozean“ bedeckt ist. Alle Versuche, dessen Natur zu verstehen oder ihn gar zu kontaktieren, scheitern. Stattdessen werden die Menschen auf der Station von Duplikaten nahestehender Menschen heimgesucht, die der Ozean aus unbekannten Gründen aus deren Erinnerungen erzeugt hat. So sieht sich Kelvin mit seiner Frau Harey konfrontiert, die Selbstmord begangen hat. Doch anders als in späteren Verfilmungen sind der rätselhafte Ozean und das vergebliche, hundertjährige Bemühen, ihn zu erforschen, das zentrale Thema des Romans.

„Solaris“ enthält viele typische Elemente im Werk von Lem, der vor 100 Jahren am 12. September 1921 im damalig polnischen Lwów (heute ukrainisch Lwiw) geboren wurde: die Fremdartigkeit des Universums, komplexe Phänomene, an denen sich die irdische Wissenschaft die Zähne ausbeißt, metawissenschaftliche Diskurse und eher wenig strahlende Protagonisten. In Lems Science-Fiction-Romanen erobert die Menschheit nicht den Kosmos und trifft auch nicht auf menschenähnliche Außerirdische à la Star Trek, sondern wird wieder und wieder mit den eigenen Grenzen konfrontiert. Lem berauscht sich dabei nicht an wissenschaftlich-technischen Errungenschaften, sondern schickt seine „Helden“ mit der Zukunftstechnologie in ein fremdartiges Universum und kratzt dabei gehörig am Image des Menschen als „Krone der Schöpfung“.

Lems erste Bücher wie „Der Planet des Todes“ (1951, in der BRD: „Astronauten“) und „Gast im Weltraum“ (1955, auf Deutsch nur in der DDR) sind noch vom Zukunftsoptimismus des damaligen Kommunismus getragen. Doch spätestens mit Beginn der 1960er-Jahre wandeln sich seine Romane zu Versuchsanordnungen, in denen hauptsächlich männliche Charaktere mit einer Zukunftsgesellschaft konfrontiert sind, die ihnen fremd bleibt, oder mit einem Universum, das ihnen unauflösbare Rätsel aufgibt. (...)

• 9/2021 • Seite 35 • DPG-Mitglieder

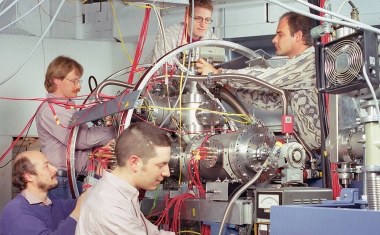

• 9/2021 • Seite 35 • DPG-MitgliederWie lassen sich die fundamentalen Bewegungen in der atomaren und molekularen Welt sichtbar machen?

Die komplexe Bewegung von Quanten, Elektronen und Kernen stabilisiert die Atome und bringt Moleküle hervor. Doch wie genau entstehen diese? Wie bewegen sich zwei Elektronen im Helium-Atom? Wie reagieren sie auf eine Störung? Diese „korrelierte Vielteilchen-Quantendynamik“ hat uns in der Gruppe um Horst Schmidt-Böcking fasziniert, der ich Anfang der 1980er-Jahre beitrat – nicht zuletzt wegen der Frage, ob sich diese Bewegung eines Tages auch gezielt steuern lässt.

Eigentlich sollte die Beschreibung von Elektronen und Kernen kein Problem sein, schließlich haben wir die relativistische Vielteilchen-Dirac-Gleichung. Paul Dirac selbst schrieb 1929 [1]: „The general theory of quantum mechanics is now almost complete […] The underlying physical laws […] are thus completely known, and the difficulty is only that the exact application of these laws leads to equations much too complicated to be soluble“. Trotz enormer Fortschritte in der Rechnertechnologie bleiben die Gleichungen bis heute nicht stringent lösbar: Wir brauchen Näherungsmethoden und deren experimentelle Bestätigungen – zumindest so lange, bis Quantencomputer das Problem vielleicht tatsächlich berechnen können.

Doch wir stehen hier vor einem experimentellen Dilemma: Wir können Quantensysteme nicht beobachten, ohne sie zu stören oder gar zu zerstören. Entscheidend ist es, die Zerstörung so zu gestalten und vor allem so umfassend und präzise zu vermessen, dass sich möglichst vollständige Informationen über den Zustand des Systems zum Zeitpunkt der Zerstörung ergeben. Gelungen ist dies für mehrere Teilchen in der Atomphysik erstmals mit dem „Reaktionsmikroskop“ (REMI, Abb. 1). (...)

• 9/2021 • Seite 42 • DPG-Mitglieder

• 9/2021 • Seite 42 • DPG-MitgliederÜber die Linearität der Quantenmechanik und Atom-Interferometer

Das Superpositionsprinzip ist ein Eckpfeiler der Quantenmechanik und folgt aus der Linearität der Schrödinger-Gleichung. Damit eng verbunden ist die Beschreibung der klassischen Mechanik durch die Hamilton-Jacobi-Gleichung, die aber nichtlinear ist. In diesem Artikel motiviere ich aus einer mathematischen Identität [1] eine nichtlineare Wellengleichung für die klassische statistische Mechanik und die lineare Schrödinger-Gleichung der Quantenmechanik.

Die Linearität der Quantenmechanik ermöglicht Materiewellen-Interferometer, die als hochempfindliche Quantensensoren für Rotation und Beschleunigung dienen [2]. Eine Pionierleistung auf diesem Gebiet war die Messung der Phasenverschiebung in einem Neutronen-Interferometer [3, 4] aufgrund der Gravitation. Heute benutzt man dazu kalte Atome, insbesondere Bose-Einstein-Kondensate, die mithilfe von Lichtstrahlen aufgeteilt und wieder zusammengeführt werden. Im Folgenden zeige ich, dass die Phasenverschiebung in einem Kasevich-Chu-Atom-Interferometer [5] von der Nichtvertauschbarkeit [6] zweier Quantendynamiken und insbesondere dem Kommutator zwischen den Operatoren für Ort und Impuls herrührt.

Schon 1927 bemerkte Earle Hesse Kennard [7], dass eine Wellenfunktion in einem linearen Potential eine globale Phase entwickelt, die proportional zur dritten Potenz der Zeit ist. Die erste direkte Messung dieser Kennard-Phase erfolgte in einem Analogsystem der Quantenmechanik, nämlich bei Tiefwasserwellen [8, 9]. Mit diesem Effekt lässt sich auch ein neuartiges Atom-Interferometer mit einer verbesserten Skalierung entwickeln [10]. Während beim Kasevich-Chu-Interferometer die Phasenverschiebung quadratisch in der Zeit ist, die das Atom im Interferometer verbringt, wächst diese in einem Interferometer basierend auf der Kennard-Phase mit der dritten Potenz an. Der experimentelle Nachweis dieser Änderung des Potenzgesetzes gelang mit einem Stern-Gerlach-Interferometer [11, 12]. (...)

• 9/2021 • Seite 47 • DPG-Mitglieder

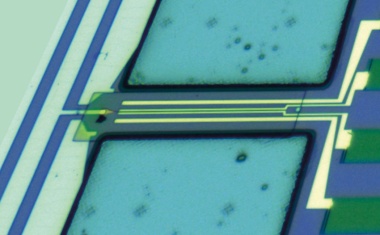

• 9/2021 • Seite 47 • DPG-MitgliederKohlenstoff-Nanoröhren sind hybride Quantenschaltkreise zwischen Nanomechanik, Nanoelektronik und Nanooptik.

Hybride Bauelemente vereinen verschiedenste Technologien, Mechanismen oder Materialien, um die jeweils besten Eigenschaften auszunützen. An der Grenze zwischen makroskopischer Physik und molekularer Nanotechnologie eignen sich Kohlenstoff-Nanoröhren für solche Ansätze besonders. Ihre elektronischen und mechanischen Eigenschaften hängen eng miteinander zusammen, was insbesondere bei tiefen Temperaturen neue technische Entwicklungen ermöglicht. Beispiele sind die schnelle Kontrolle quantenmechanischer Zustände und die lange Speicherung von Quanteninformation, bis hin zum „nano-elektromechanischen Quantencomputer“.

Der aus dem Griechischen stammende Begriff „Hybrid“ bezeichnet eine „Kreuzung“ oder „Mischform“. In der Biologie sind beispielsweise Maultier und Maulesel die natürlichen Kreuzungen von Pferd und Esel. Allgemeiner kommt der Begriff in Wissenschaft und Technik zum Einsatz – von der hybriden Armbanduhr, die eine analoge und eine digitale Anzeige kombiniert, bis zum Hybridunterricht der Schule, der digitale Elemente und Präsenzunterricht vereint. Bekannt ist auch der „Plug-In-Hybrid“ als Auto mit Verbrennungs- und Elektromotor, das sich sowohl mit Benzin betanken als auch an der Steckdose aufladen lässt.

In der Nanotechnologie sind in hybriden Bauelementen verschiedene Mechanismen, Technologien oder unterschiedliche Materialien und Materialtypen kombiniert. Typische Beispiele sind die Kombination von Supraleiter- und Halbleiter-Elementen, von organischen und anorganischen Materialien, von Mechanismen aus Biologie und Festkörperphysik oder Optik und Elektronik. Arbeitsgruppen und Forschungszentren weltweit arbeiten daran, die Eigenschaften von Bauelementen zu optimieren und neue Funktionalitäten zu entwickeln – durch die Kombination verschiedenster Teile, die einzeln auf unterschiedliche Weise glänzen. Entsprechende Zentren in Deutschland finden sich etwa in München (Nanosystems Initiative Munich) oder in Hamburg (Center for Hybrid Nanostructures). (...)

• 9/2021 • Seite 51 • DPG-Mitglieder

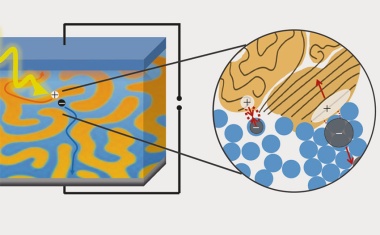

• 9/2021 • Seite 51 • DPG-MitgliederElektron-Elektron-Wechselwirkungen bestimmen die optischen und elektronischen Eigenschaften organischer Halbleiter.

Fast jeder verwendet heute organische Halbleiter: Sie lassen das Display im Mobiltelefon und im Fernsehbildschirm kristallklar leuchten. Im Fotokopierer und im Laserdrucker sind sie dafür verantwortlich, dass der Toner elektrostatisch an der beleuchteten Stelle angelagert wird und dort fixiert werden kann. Inzwischen rücken neben klassischen Anwendungen wie flexiblen Solarzellen auch neuartige wie bioelektronische Sensoren und beschichtete Elektrotextilien in den Fokus.

Ein Halbleiter besitzt eine elektrische Leitfähigkeit, die zwischen der eines Isolators und eines Metalls liegt. Meist befinden sich die Energieübergänge zwischen gefüllten und leeren Zuständen im sichtbaren Spektralbereich, sodass viele Halbleiter Licht absorbieren und emittieren können. Daher kommen sie neben Transistoren auch für Solarzellen und Leuchtdioden bzw. Diodenlaser zum Einsatz. Am weitesten verbreitet sind Halbleiter aus anorganischen Materialien wie Silizium, Germanium, Galliumarsenid oder Galliumnitrid. Bereits früh gelang es, ihre Leitfähigkeit kontrolliert zu modifizieren und sie so für elektronische Bauteile, insbesondere Feldeffekttransistoren, zu nutzen.

Organische Halbleiter bestehen dagegen im Wesentlichen aus Kohlenstoff und Wasserstoff sowie einem geringen Anteil an Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel. Sie liegen als Polymere oder niedermolekulare Verbindungen vor. Erste Untersuchungen ihrer Halbleitereigenschaften begannen in den 1950er-Jahren, breites wissenschaftliches Interesse riefen sie jedoch erst hervor, nachdem in den 1980er- und 1990er-Jahren ihre technologische Nutzung als Photoleiter beim Fotokopieren und als Emitter in Displays rasch voranschritt. Organische und anorganische Halbleiter unterscheiden sich deutlich in ihren optischen und elektronischen Eigenschaften. Daher lassen sich die Gesetzmäßigkeiten und Gleichungen für die anorganischen kristallinen Halbleiter nicht direkt auf ihre organischen Pendants übertragen [1]. (...)

• 9/2021 • Seite 56 • DPG-Mitglieder

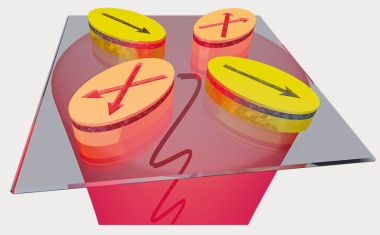

• 9/2021 • Seite 56 • DPG-MitgliederMithilfe von künstlichen Spin-Systemen lassen sich magnetische Ordnungsphänomene in frustrierten Gittern untersuchen.

Bei der spontanen Bildung magnetischer Zustände ergeben sich aus kollektiven Ordnungsphänomenen oft überraschende Materialeigenschaften. Besonders interessante Spinstrukturen treten auf, wenn Wechselwirkungen miteinander konkurrieren. Mittels Nanolithografie hergestellte Spin-Systeme erlauben es, solche frustrierten magnetischen Strukturen direkt zu beobachten. Die zeitliche Entwicklung komplexer Spin-Ordnungen gibt dabei Aufschluss über ihre grundlegenden Gesetzmäßigkeiten.

Im Alltag begegnen uns magnetische Materialien meist als Ferromagneten; etwa in Motoren, als Datenspeicher oder um Notizen an den Kühlschrank zu pinnen. Für diese Funktionalitäten nutzen wir deren spontane Magnetisierung, die sich aus der parallelen Anordnung der atomistischen magnetischen Momente ergibt. Weniger alltäglich, dafür aber von großem Interesse für mögliche technologische Anwendungen und Gegenstand eines sehr produktiven Forschungsfelds, sind Antiferromagneten. In diesen richten sich atomistische magnetische Momente spontan in antiparallelen oder andersartig kompensierten Konfigurationen aus. Dadurch können emergente Materialeigenschaften entstehen, welche sich radikal von denen der elementaren Bausteine unterscheiden. So lässt sich etwa in Multiferroika eine spontane Trennung von positiven und negativen Ladungen im Material (ferroelektrische Polarisierung) beobachten, die durch komplizierte antiferromagnetische Spin-Ordnungen induziert wird.

Eine besondere Klasse antiferromagnetischer Materialien sind Spin-Eis-Systeme, in denen sich durch die geometrische Anordnung der atomistischen magnetischen Momente nicht alle Spin-Spin-Wechselwirkungen simultan befriedigen lassen. Als Konsequenz dieser Frustration bildet sich keine globale langreichweitige Ordnung aus. Stattdessen stellt sich eine magnetische Struktur ein, die zufällig wirkt, aber auf lokalen Längenskalen klaren Regeln folgt: Diese Regeln postulierte Linus Pauling 1935, um die Struktur und die endliche Nullpunktentropie von Wassereis zu erklären [1]. (...)

• 9/2021 • Seite 60 • DPG-Mitglieder

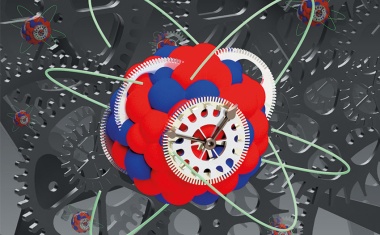

• 9/2021 • Seite 60 • DPG-MitgliederDie Eigenschaften des isomeren Kernzustands von 229Th lassen sich immer besser bestimmen.

Die fortschreitende Entwicklung optischer Atomuhren ermöglicht immer genauere Uhren. Eine Alternative stellt eine Kernuhr dar, basierend auf dem Isotop 229Th und dessen metastabilem, erstem angeregten Kernzustand 229mTh.

In den letzten Jahren ist es gelungen, viele neue Erkenntnisse über den energetisch niedrigstliegenden aller bisher bekannten Kernzustände zu gewinnen [1]. Mittlerweile arbeiten zahlreiche Gruppen weltweit an der weiteren Erforschung des Isomers 229mTh mit dem Ziel, eine optische Uhr basierend auf einem nuklearen Übergang zu realisieren. Das „m“ steht hier für metastabil und bezeichnet einen langlebigen Kernzustand mit einer Lebensdauer größer als Nanosekunden. Während die Energiedifferenzen zwischen angeregten Zuständen in Atomkernen typischerweise im Bereich von mehreren keV bis einigen MeV liegen, nehmen das Isotop 229Th und sein erster angeregter nuklearer Zustand eine Sonderstellung ein: Die Anregungsenergie des Kernisomers beträgt nach aktuellem Kenntnisstand lediglich (8,19 ± 0,12) eV – gemittelt aus [2, 3] – und liegt damit in einem Energiebereich wie atomare Hüllenübergänge. Das ermöglicht es, den Kernzustand mit einem Laser anzuregen. (...)

• 9/2021 • Seite 64 • DPG-Mitglieder

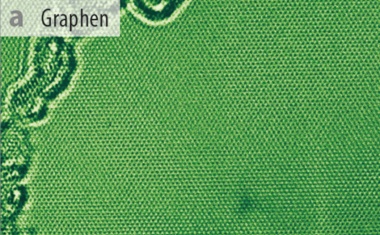

• 9/2021 • Seite 64 • DPG-MitgliederIn zweidimensionalen Materialien können hochgeladene Ionen durch Ladungsaustausch Energie deponieren und die freitragenden Schichten strukturieren.

Beim Durchgang durch zweidimensionale Materialien werden langsame Ionen in hohen Ladungszuständen neutralisiert und deponieren ihre potentielle Energie im Material. Dies perforiert suszeptible Materialien in definierter Weise und lässt sich durch einen interatomaren, nicht-strahlenden Abregungsprozess quantitativ beschreiben. Dieser Artikel stellt generelle Eigenschaften hochgeladener Ionen vor und diskutiert neueste Erkenntnisse zur Ladungsaustauschspektroskopie und Nanostrukturierung von freitragenden zweidimensionalen Materialien und ihren Heterostrukturen.

Ionen lassen sich in vielen Anwendungen nutzen, um beispielsweise Oberflächen zu glätten oder gezielt aufzurauen oder um die elektronischen Eigenschaften von Festkörpern durch Implantation von Ionen zu kontrollieren. Außerdem eignen sich Ionen, um dünne Schichten tiefenaufgelöst zu analysieren. Im Vergleich zu elektronengestützten Methoden besitzen Ionen eine deutlich größere Masse und eine veränderliche Eigenschaft: ihren Ladungszustand. Die Ladung eines Ions kann entweder leicht negativ sein oder durch sukzessive Ionisation von Elektronen hohe positive Werte erreichen. In Atomen hat jedes Elektron eine eher kleine Bindungsenergie: Sie liegt bei etwa 10 eV für Valenzelektronen und einigen keV für kernnahe Elektronen. Allerdings nimmt sie mit jedem Ionisationsschritt zu: Für Ladungszustände zwischen 30 und 40 beträgt der gesamte Energieaufwand zum Erreichen dieser Ladung für schwere Ionen wie Xenon zwischen 10 und 40 keV (Abb. 1) – diese potentielle Energie ist ein für Ionen einzigartiger Parameter [1].

Wenn Ionen in hohen Ladungszuständen vorliegen, kann sich dies durch Elektroneneinfang oder -emission zeitlich ändern. Trifft ein Ion auf eine Festkörperoberfläche, so tritt es mit dem elektronischen System der Oberfläche in Wechselwirkung. Besitzen die Ionen Geschwindigkeiten, die kleiner sind als die Fermi-Geschwindigkeit des Materials von etwa 106 m/s (oder näherungsweise kleiner als die Elektronenorbitalgeschwindigkeit), dominiert der Elektroneneinfang. Bei der Neutralisation setzt das Ion die in ihm gespeicherte potentielle Energie frei. Als Ergebnis bilden sich typischerweise Nanostrukturen wie Löcher, Hügelchen oder Kraterstrukturen auf der Oberfläche aus, die für Anwendungen interessant sein können. Im Detail stellen sich die Fragen, wie die Abgabe der potentiellen Energie an das Material funktioniert und durch welchen Mechanismus sich die Nanostrukturen bilden [2]. Beispielsweise bestimmt der zeitliche Verlauf des Ladungsaustauschs, der Energieabgabe und der elektronischen Antwort der Oberfläche das Depositionsprofil der potentiellen Energie. Dieses Profil ist ein wichtiger Ausgangsparameter für Simulationen der Oberflächenmodifikation. (...)

• 9/2021 • Seite 68

• 9/2021 • Seite 68Energie und Mobilität aus Sicht eines Physikers

Der Klimawandel verlangt grundsätzliche und schnelle Veränderungen unserer Gesellschaft. Die Energie- und Verkehrsinfrastruktur spielen dabei eine Schlüsselrolle. Eine Umwidmung der Autobahnen für eine sogenannte Schnellstraßenbahn könnte eine völlig neue Ära der Mobilität einläuten.

Mit dem anthropogenen Klimawandel habe ich mich erstmals in den 1980er-Jahren beschäftigt, als mein Aachener Professor mich zum Arbeitskreis Energie der DPG einlud. Als Kern- und Teilchenphysiker habe ich natürlich zunächst über neuartige Kernreaktoren nachgedacht. Abstand davon nahm ich letztlich aufgrund folgender Überlegung: Der globale Primärenergiebedarf beträgt in jeder Sekunde im Mittel etwa 18 000 GW [1], was einer Leistung von etwa 18 000 Kernkraftwerken entspricht. Wenn also Kernenergie einen signifikanten Anteil der Primärenergie liefern soll, so sind tausende Reaktoren auf allen Kontinenten nötig. Aufgrund der damit einhergehenden Risiken erzeugt die Kernenergie mehr Probleme, als sie löst – insbesondere bei Terrorismus und Proliferation. Damit war für mich das Kapitel Kernenergie abgeschlossen, auch wenn viele meiner Kollegen entgegengesetzter Ansicht sind [2, 3]. Doch wie lässt sich der immense Energiehunger unserer modernen Gesellschaften stattdessen stillen? (...)

• 9/2021 • Seite 72 • DPG-Mitglieder

• 9/2021 • Seite 72 • DPG-MitgliederPhysik lässt sich interaktiv und an ungewöhnlichen Orten vermitteln.

„Sag es mir, und ich werde es vergessen. Zeig es mir, und ich werde mich vielleicht erinnern. Lass es mich tun, und ich werde es verstehen.“ So brachte es Konfuzius auf den Punkt. Offenbar war ihm bewusst, dass das eigene Experimentieren und Erleben der Türöffner für das Lernen und Verstehen ist und damit der Schlüssel zur Welt der Physik und der zahlreichen alltäglichen Phänomene dahinter.

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie die Schwerkraft entdeckten? Sicherlich nicht, denn Sie waren dabei vermutlich noch keine zwei Jahre alt. Durch unzählige Experimente überzeugen sich bereits Kleinkinder davon, dass das Gesetz der Schwerkraft allgemein gültig ist: Alles fällt herunter, und zwar immer wieder. Später folgen komplexere Zusammenhänge: schiefer Wurf, Reibung oder Rotationsbewegungen. Auf Basis der eigenen körperlichen Erfahrung können Kinder auf diese Weise die Welt im wahrsten Sinne des Wortes be-greifen. Erst sehr viel später kommt in der Schule die formale Auseinandersetzung mit physikalischen Beschreibungen und Erklärungen dazu, die – je nach Abstraktionsgrad – mehr oder weniger schwer fällt.

Oft neigen wir in der Vermittlung physikalischer Inhalte dazu, Dinge zu schnell zu „vereinfachen“. Aus einem komplexen Alltagsphänomen wird eine „einfache“ physikalische Formel – die jedoch leider nur noch wenige Menschen verstehen. Dies kann mitunter abschreckend wirken und baut unnötige Hürden beim Lernen der Naturwissenschaften auf. Zu oft vergessen wir Konfuzius und seinen Grundsatz, dass man als Lernender und Entdeckerin die Dinge und Phänomene zunächst selbst erleben muss.

Welche Bedeutung das eigene Erleben von physikalischen Phänomenen für das persönliche Lernen hat, ist mir als Jugendlichem beim Gleitschirmfliegen bewusst geworden. Zunächst als Flugschüler, später als Fluglehrer, hat mich das unmittelbare Erleben von Auftriebskräften, Luftwiderstand und Zentripetalbeschleunigung fasziniert. Die Physik des Fliegens ist viel einfacher zu verstehen, wenn sie mit der eigenen Beobachtung und – körperlichen – Erfahrung verknüpft ist. Wenn sich beim Anbremsen des Gleitschirms der Luftwiderstand erhöht, der eigene Körper unter dem Schirm hindurchpendelt und gleichzeitig der Auftrieb steigt, verdeutlicht dies das Zusammenspiel aus Strömungskräften und Schwerkraft besser als jede Abbildung, Erklärung oder Animation.

Typischerweise lernen Kinder und Jugendliche Physik in der Schule bewusst kennen, und dabei lieben oder leider hassen. Aber man begegnet ihr auch regelmäßig in Museen und an anderen außerschulischen Lernorten – und natürlich im Alltag bei der Auseinandersetzung mit vielen technischen Geräten wie Handy, Fernseher oder Kopfhörer beziehungsweise bei der Beobachtung von Phänomenen wie Regenbogen oder Sonnenfinsternis. Heutzutage boomen Wissenssendungen, Podcasts, Quizshows und andere Formate. Daher stellt sich die Frage, wie man als begeisterter Physiker seine Passion einem breiten Publikum näherbringen kann. Der Schlüssel dafür liegt im eigenständigen Erleben und Experimentieren. (...)

• 9/2021 • Seite 77 • DPG-Mitglieder

• 9/2021 • Seite 77 • DPG-MitgliederDie Echtzeit-Signalverarbeitung ermöglicht es, einzelne Ionen in einer Penning-Falle dynamisch zu manipulieren.

Experimente mit Penning-Fallen liefern wichtige Daten, um fundamentale Theorien zu überprüfen. Hierbei werden winzige Eigenschwingungen eines einzelnen gespeicherten Ions aufgenommen, um seine Masse präzise zu ermitteln. Durch elektronische Rückkopplung der Schwingungssignale auf das Ion lässt sich dessen Bewegung manipulieren. Dies ermöglicht es unter anderem, die Temperatur des Ions stark zu kühlen. Ein Rückkopplungssystem, das die Schwingung des Ions digitalisiert und in Echtzeit weiterverarbeitet, eröffnet neue Möglichkeiten der Ionenmanipulation.

Einsteins wahrscheinlich berühmteste Formel E = mc2 beschreibt die Äquivalenz von Energie und Masse und bildet mit der zugrundeliegenden Speziellen Relativitätstheorie einen Grundpfeiler der modernen Physik. Die aktuell genausten Experimente zum direkten Test dieser Formel kombinieren Ergebnisse aus Gammaspektrometern zur Bestimmung der Kernbindungsenergie mit hochpräzisen Massenmessungen von Ionen mittels Penning-Fallen-Massenspektrometrie [1]. Zuletzt gelang damit eine Übereinstimmung zu mindestens 99,99996 Prozent [2].

Das Penning-Fallen-Experiment Pentatrap am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg zielt darauf ab, die Theorie um eine Größenordnung genauer zu überprüfen [3, 4]. Eine der Hauptkomponenten ist ein supraleitender Magnet, der ein homogenes Magnetfeld von rund 7 Tesla erzeugt. Dieses zwingt ein zu vermessendes Ion aufgrund der Lorentz-Kraft auf eine Kreisbahn, wodurch es in der Ebene gespeichert ist. Die Kreisfrequenz dieser Bewegung ist durch ω = qB/m gegeben. Daher leitet sich die Masse m eines Ions mit Ladungszustand q aus einer Frequenzmessung ab. (...)

• 9/2021 • Seite 80 • DPG-Mitglieder

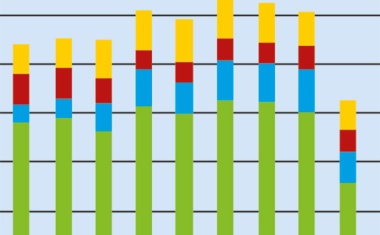

• 9/2021 • Seite 80 • DPG-MitgliederStatistiken zum Physikstudium an den Universitäten in Deutschland 2021

Die diesjährige Studierendenstatistik der Konferenz der Fachbereiche Physik (KFP) verzeichnet deutliche Rückgänge bei den Neueinschreibungen. Es liegt nahe, dies vor allem als Folge der Covid-19-Pandemie zu deuten, die auch den Universitäten seit anderthalb Jahren ihren Stempel aufdrückt.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist es nicht gelungen, Daten zu den Physik-Studiengängen aller 59 Physik-Fachbereiche zu erheben. Grund dafür ist ein Hackerangriff, der die IT-Systeme einer großen Universität für mehrere Wochen lahm legte. Bis Redaktionsschluss gelang es nicht, die Daten dieser Universität zu rekonstruieren. Solche kriminellen Attacken zeigen einmal mehr die Bedeutung des Themas IT-Sicherheit auch an Hochschulen! Dass für Lehramtsstudiengänge die Statistik gewisse Lücken und Unsicherheiten aufweist, hat allerdings Tradition: Bei etwa einem Dutzend dieser Studiengänge fehlen die Absolventenzahlen – meist weil die zuständigen Ministerien sie zentral erfassen und sie den Fachbereichen, wenn überhaupt, nur mit erheblicher Verzögerung mitteilen.

Neu-Immatrikulationen

Der Einbruch bei der Zahl der Neu-Immatrikulationen sticht sofort ins Auge (Tab. 1 und Abb. 1). Lag die Zahl derjenigen, die sich innerhalb eines Jahres erstmals für ein Physikstudium einschrieben, seit 2013 durchweg bei etwa 15 000 bis über 16 000, fiel sie gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent auf nun 12 458*.1) Zum Wintersemester 2020/21 und zum nachfolgenden Sommersemester haben sich 9096* Personen (Vorjahr: 11 970; –24 %) erstmals in einen Bachelorstudiengang Physik und 1263 Personen (1715; –26 %) in einen Bachelorstudiengang mit Schwerpunkt Physik eingeschrieben. 2094 Personen entschieden sich für einen Physik-Lehramtsstudiengang, davon 1216 (1417; –14 %) für einen Bachelor- und 878 (967; –9 %) für einen Staatsexamensstudiengang. Der Rückgang betrifft also alle grundständigen Studiengänge, dramatisch ist er bei den Fach-Studiengängen. Wie lässt sich dieser Befund interpretieren? (...)

• 9/2021 • Seite 86 • DPG-Mitglieder

• 9/2021 • Seite 86 • DPG-MitgliederWelche Rolle sollten aktuelle Anwendungen der Quantenphysik in der Schule spielen?

Sollten Anwendungen von Quantentechnologien in das Schulcurriculum eingehen? Da sich dieses nur langsam ändert, kann es bei dieser Frage nicht darum gehen, bewährte Unterrichtskonzepte grundsätzlich infrage zu stellen, sondern darum, gute Brücken zu neuen Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Im internationalen Vergleich hat Deutschland in Bezug auf die Quantenphysik in der Schule eine sehr gute Ausgangsposition. Hier gibt es jahrzehntelange Erfahrungen in den Schulen sowie fachdidaktische Forschung zu Schülervorstellungen und zur Wirksamkeit von Unterrichtskonzepten in der Quantenphysik. So haben sich die Lehrpläne in den meisten Bundesländern inzwischen über den historischen Zugang hinaus entwickelt. Das Doppelspaltexperiment mit einzelnen Quantenobjekten und die statistische Deutung der Quantenphysik sind inzwischen meist Standard. Auch Begriffe wie Nichtlokalisierbarkeit von Quantenobjekten oder Komplementarität kommen vor allem in Leistungskursen zur Sprache.

Aber in vielen europäischen Ländern ist noch der rein historische Zugang verbreitet – wenn denn die Quantenphysik an den Schulen überhaupt ein Thema ist [1]. Dieser Zugang orientiert sich meist weniger an der tatsächlichen Ideengeschichte, sondern an einer Abfolge einiger historischer Experimente, die mit Schulmitteln nachvollziehbar sind – vom Photoeffekt über den Franck-Hertz-Versuch bis zur Elektronenbeugung. Angesichts der Bedeutung von Experimenten für den Erkenntnisfortschritt in der Physik erscheint das zunächst vernünftig. Die Fachdidaktik hat jedoch schon früh erkannt, dass im Fall der Quantenphysik Unterrichtskonzeptionen nötig sind, die darüber hinausgehen. Denn die Quantenphysik widerspricht in so hohem Maße unseren Denkgewohnheiten, dass die Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern weitergehende Denk- und Verständnisangebote machen müssen. Ein reflektierter Umgang mit den klassischen Modellvorstellungen sowie ein sorgfältiger Umgang mit der Sprache sind hierbei unerlässlich – denn unsere Alltagssprache eignet sich nur bedingt, um Quantenphänomene adäquat zu beschreiben. (...)