Wenn Seifenblasen schnell genug abkühlen, können sie kristallisieren. (vgl. S. 45, Foto: Ch. Lakebrink, neunzehn85.fotografie)

Wenn Seifenblasen schnell genug abkühlen, können sie kristallisieren. (vgl. S. 45, Foto: Ch. Lakebrink, neunzehn85.fotografie)

Reaktorprogramm Meitner / Mehr Fachveröffentlichungen / Abgespecktes Teleskop / ITER ohne Iran

• 12/2017 • Seite 20

• 12/2017 • Seite 20Erstmals ist es gelungen, die Gravitationswellen sowie elektromagnetische Strahlung nachzuweisen, die beim Verschmelzen zweier Neutronensterne entstehen.

• 12/2017 • Seite 22

• 12/2017 • Seite 22Erstmals ließen sich dynamische Quantenphasenübergänge experimentell beobachten.

• 12/2017 • Seite 24

• 12/2017 • Seite 24Eine neue Methode erlaubt es, mit inkohärent gestreutem Licht Strukturen auf atomarer Skala räumlich abzubilden.

• 12/2017 • Seite 28

• 12/2017 • Seite 28Der Nobelpreis für Physik 2017 würdigt den Nachweis von Gravitationswellen.

Der diesjährige Nobelpreis geht zur Hälfte an Rainer Weiss und zu jeweils einem Viertel an Kip Thorne und Barry Barish für ihre Beiträge zu den LIGO-Detektoren, mit denen es 2015 nach jahrzehntelangen Vorarbeiten erstmals gelang, Gravitationswellen direkt nachzuweisen.

1916 sagte Albert Einstein Gravitationswellen aus der Allgemeinen Relativitätstheorie voraus, war aber selbst skeptisch, ob man diese überhaupt jemals würde beobachten können. Über Jahrzehnte gab es zudem Kontroversen um ihre prinzipielle Messbarkeit, die erst Ende der 1950er-Jahre abnahmen. Zu dieser Zeit begann Joseph Weber in den USA die ersten Experimente mit dem Ziel, Gravitationswellen zu messen. Er nutzte massive Metallzylinder, die von den Wellen zu mechanischen Schwingungen angeregt werden sollten und war Ende der 60er-Jahre zunehmend überzeugt, dass ihm der Nachweis geglückt sei. Diese Entwicklung gab den Anstoß für Replikationsversuche, insbesondere in München, wo am Max-Planck-Institut für Astrophysik die Keimzelle der Gravitationswellenastronomie in Deutschland entstand. Heinz Billing und sein Mitarbeiter Walter Winkler bauten eine Resonanzantenne ähnlich zu Webers Detektoren. Die Münchner Gruppe analysierte ihre Daten in Koinzidenz mit einer Gruppe in Frascati (Italien), die einen Detektor ganz ähnlicher Bauweise konstruiert hatte. Es gab jedoch, wie auch bei anderen Replikationsversuchen danach, keinerlei Hinweise auf Gravitationswellen.

Obwohl sich die Meinung durchsetzte, dass Weber sich geirrt haben musste, so hatte er doch den entscheidenden Anstoß gegeben: Viele Forscher blieben dem Gebiet treu und wollten nun wirklich Gravitationswellen finden. Einige entwickelten die Technik der Zylinderantennen zu Meisterwerken kryogener Technik weiter [1], von denen zwei noch bis 2016 in Betrieb waren. Andere Forscher wandten sich der Laserinterferometrie zu, deren Messprinzip auf Albert Michelsons Schöpfung von 1881 zum Nachweis des hypothetischen Äthers beruht. Für die Detektion von Gravitationswellen sind jedoch um viele Größenordungen empfindlichere und größere Interferometer notwendig...

• 12/2017 • Seite 33

• 12/2017 • Seite 33Der Chemie-Nobelpreis würdigt Entwicklungen der Kryo-Elektronenmikroskopiefür die Proteinstrukturanalyse.

Der Nobelpreis für Chemie geht zu gleichen Teilen an Joachim Frank, Jacques Dubochet und Richard Henderson für ihre Arbeiten zur Kryo-Elektronenmikroskopie an Biomolekülen in Lösung. Diese Methode erlaubt es, mit Transmissions-Elektronen-Mikroskopen (TEM) makromolekulare Komplexe und Proteine in wässriger Umgebung mit atomarer Auflösung abzubilden.

Die Chemie-Nobelpreisträger sind von Haus aus Physiker, die sich durch ihre Arbeit für ein biophysikalisches Verfahren verdient gemacht haben: Richard Henderson bewies, dass Hochauflösung an Biomolekülen möglich ist. Jacques Dubochet entwickelte eine Kryo-Präparationsmethode, mit der sich Biomoleküle tiefgefroren in wässriger Umgebung im Elektronenmikroskop untersuchen lassen. Joachim Frank leistete wichtige methodische Beiträge in der elektronenmikroskopischen Bildverarbeitung für die Einzelpartikelanalyse. Diese Pionierarbeiten liegen über 30 Jahre zurück. Seitdem hat sich die Strukturforschung mit dem Elektronenmikroskop weiterentwickelt. Der Durchbruch gelang vor etwa vier Jahren. Hier möchte ich die Hintergründe und Vorgeschichte dieser Erfolge auch aus persönlicher Perspektive beleuchten.

Die Strukturaufklärung von Biomolekülen ist eine klassische Domäne der über hundert Jahre alten Röntgen-Kristallographie. In den 1950er-Jahren war ihre Geburtsstunde mit der Aufklärung der Struktur der DNA sowie der von Haemoglobin und Myoglobin, die 1962 zu zwei Nobelpreisen führte. Weitere Nobelpreise mit Bezug zu den diesjährigen Preisträgern folgten, etwa 1988 für die Erforschung des Reaktionszentrums der Photosynthese oder 2009 für die Aufklärung der Ribosom-Struktur...

• 12/2017 • Seite 36

• 12/2017 • Seite 36Die Vakuumbranche wächst kontinuierlich und bietet Physikerinnen und Physikern vielfältige Jobmöglichkeiten.

Vakuum – als Physikerin oder Physiker denkt man dabei vielleicht an einen Praktikumsversuch zurück, bei dem mittels Vakuumpumpen eine Messkammer evakuiert werden musste. Doch Vakuum ist – trotz der weitgehenden Leere – viel mehr als das. Die Anwendungen sind vielfältig und reichen von der Vakuumverpackung für Grillwurst oder Kaffeepulver über die kratzfeste Oberfläche der Lesebrille, Displays oder Solarmodule bis hin zu Teleskopen, Weltraumtechnologie oder Beschleunigerringe. All dies wäre ohne Vakuum nicht möglich. Nicht nur Ingenieure finden in dieser Branche ein vielfältiges Tätigkeitsfeld, sondern auch Physikerinnen und Physiker.

Ich war überrascht, wie viele Physiker es hier im Unternehmen gibt“, stellte der promovierte Physiker Stefan Lausberg fest, als er als Applikationsingenieur bei Leybold in Köln anfing. Eigentlich hatte er die Vakuumbranche nicht unbedingt im Visier, als er nach seiner Promotion am Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe in Dresden nach einer Stelle in der Industrie Ausschau hielt. Fest stand für ihn nur, dass er der Wissenschaft den Rücken kehren wollte – ihn schreckte die Aussicht, international verschiedene Post-Doc-Positionen bekleiden zu müssen. Wichtig war für ihn aus familiären Gründen, einen Job im Raum Köln-Dortmund zu finden. „Da habe ich thematisch relativ breit geschaut. Die Stellenausschreibung von Leybold hat mich aber direkt angesprochen“, erinnert er sich.

Am ersten Arbeitstag hatte sein Vorgesetzter bereits einen Terminplan für die ersten sechs Wochen im Unternehmen aufgestellt, in denen Stefan Lausberg zunächst alle Abteilungen kennenlernen und sukzessive an seine Aufgaben herangeführt werden sollte. Dazu zählte auch der Besuch der hauseigenen „Vacuum Academy“ – diese bietet Schulungen für Kunden an, aber auch alle neuen Mitarbeiter lernen dort die Grundlagen der Vakuumtechnik kennen. „In dem dreitägigen Seminar habe ich viel gelernt. Das ist alles keine Hexenkunst, aber für mich war die Vakuumtechnik neu“, erzählt er. Seine Stelle war frei geworden, weil sein Vorgänger ins Produktmanagement gewechselt ist. So hatte er anfangs einen direkten Ansprechpartner für alle Fragen. „Mit der Zeit habe ich dann die Wissensträger im Unternehmen kennengelernt, die mir bei Problemen schnell weitergeholfen haben“, sagt Lausberg...

• 12/2017 • Seite 42

• 12/2017 • Seite 42Nach ihrem Physikvordiplom hat sich Maren Walter auf die Ozeanografie spezialisiert.

Dr. Maren Walter hat Physik und Ozeanografie studiert und fährt als beobachtende Ozeanografin regelmäßig auf verschiedenen Forschungsschiffen zur See. Sie hat bereits an 24 Fahrten teilgenommen, die jeweils zwischen drei und sechs Wochen dauerten. Wenn sie nicht auf hoher See ist, arbeitet sie als Wissenschaftlerin an der Universität Bremen und wertet ihre Daten aus bzw. bereitet neue Forschungsreisen vor.

Wie kommt man als Physikerin auf ein Forschungsschiff?

Der Wunsch, zur See zu fahren, stammt aus meiner Kindheit. Mein Vater war Kapitän, und ich bin immer gern zur See gefahren. Daher wollte ich auch Kapitän werden. Später war das wegen meiner schlechten Augen keine Option mehr.

Also haben Sie Physik studiert?

Ich war breit naturwissenschaftlich interessiert und wusste, dass mir mit Physik viele Türen offen stehen. Deswegen habe ich in Marburg mit dem Physikstudium begonnen, bin dann allerdings nach dem Vordiplom nach Kiel gezogen, um Physik mit Schwerpunkt Ozeanografie zu studieren...

• 12/2017 • Seite 60

• 12/2017 • Seite 60Statistiken und Analysen für das Jahr 2017

Im letzten Jahr ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Physikerinnen und Physiker um elf Prozent gesunken. Auch der Anteil an arbeitslosen Berufseinsteigerinnen und -einsteigern hat nochmals abgenommen. Die Zahl der Beschäftigten ist auf dem Niveau des Vorjahrs geblieben, während die Anzahl der offenen Stellen in fast allen Bereichen gestiegen ist. Die Trendwende, die im letzten Jahr zu erahnen war, hat sich damit bestätigt.

Seit dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen im Erwerbsberuf Physiker erfreulicherweise um 11 Prozent gesunken. Nach einem Minimum im Jahr 2008 waren die Arbeitslosenzahlen bis 2015 kontinuierlich angestiegen und 2016 um vier Prozent gesunken. Da die Zahl der arbeitslosen Physikerinnen und Physiker nun erneut signifikant abgenommen hat, scheint eine Trendwende erreicht. Von den Arbeitslosen im Jahr 2017 waren 81 Prozent männlich und 19 Prozent weiblich. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der arbeitslosen Frauen um acht Prozent zurückgegangen, die der arbeitslosen Männer um 12 Prozent. Betrachtet wird in der Regel der Zeitraum von Oktober eines Jahres bis September des Folgejahres (Abb. 1). Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat 2011 die Berufsklassifizierung umgestellt. Da sich im Überlappungszeitraum nur marginale Unterschiede ergeben haben [2], wird hier nicht länger zwischen den beiden Klassifizierungen unterschieden.

Nachdem die Arbeitslosenzahlen 2007 und 2008 – also vor der letzten Wirtschaftskrise – sehr niedrig waren, liegt die aktuelle Zahl etwa auf dem Niveau der Jahre 2006/2007. Im ganzen Akademikerbereich ist die Zahl der Arbeitslosen 2016 um vier Prozent gesunken [3], während sie 2015 noch minimal angestiegen war [4]...

• 12/2017 • Seite 45

• 12/2017 • Seite 45Auf den ersten Blick wirken die Strukturen von Seifenblasen und -filmen einfach, doch die zugrundeliegende Physik ist komplexer als man denkt.

Ein jeder von uns hat sicher schon als Kind Spaß und Faszination beim Spiel mit Seifenfilmen und Seifenblasen gefunden, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wodurch ihre wunderbaren Formen und Farben entstehen. Tatsächlich stecken dahinter komplizierte physikalische Phänomene, von denen einige auch heute noch nicht vollständig verstanden sind. Hydrodynamik in quasi-zweidimensionaler Geometrie ist komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint.

Seifen sind ein in der menschlichen Zivilisation seit alten Zeiten verwendetes Kulturprodukt. Hinweise auf ihre Herstellung gibt es bereits bei den Sumerern, die reinigende Wirkung von Seifenlösungen ist seit Jahrtausenden bekannt.1) Auch ohne Kenntnis der chemischen und physikalischen Grundlagen nutzten unsere Vorfahren amphiphile Moleküle, um Fette und Schmutz in Wasser zu lösen. Praktisch überall lassen solche Reinigungsmittel Blasen und Schäume entstehen. Deren Leichtigkeit und Farbenpracht berühren uns vor allem ästhetisch und laden zur spielerischen Beschäftigung ein. Daher verwundert es nicht, dass in der Kunst die Beschäftigung mit Seifenblasen meist in Zusammenhang mit Müßiggang und Langeweile gebracht wurde, sowie aufgrund ihrer Fragilität mit Vergänglichkeit. Viele Maler haben sich von der Schönheit dieser Objekte inspirieren lassen [1] und sich um eine farbgetreue Darstellung Gedanken gemacht, beispielsweise Charles Chaplin (Abb.).

Tatsächlich steckt hinter dieser Ästhetik anspruchsvolle Physik, die durchaus praktische Konsequenzen hat, wenn es beispielsweise darum geht, Schäume zu vermeiden (Waschmaschine, Bier-Zapfhahn) oder zu stabilisieren (Feuerlöscher, Bierblumen, Badeschaum). Wissenschaftlich hat sich erstmals der belgische Forscher Joseph Plateau (1801 – 1883) mit Seifenfilmen befasst [2]. Mit seinem Namen verbinden wir einige fundamentale Eigenschaften von Schäumen. Physiker wie Lord Kelvin und Lord Rayleigh sowie später Geoffrey Taylor, Horace Lamb und viele weitere haben zu unserem heutigen Verständnis der Physik von Seifenfilmen beigetragen. Dennoch blieben etliche Fragen unvollständig geklärt, zum Beispiel die Frage des optimalen Schaumes: Kelvins Vermutung [3] von 1887 hat sich erst vor wenigen Jahren als falsch herausgestellt. Kelvin nahm an, eine Form von Polyedern gefunden zu haben, mit der man bei geringstem Flächenaufwand den Raum in Zellen gleichen Volumens teilen kann, ähnlich wie reguläre Hexagone die Ebene optimal in gleiche Flächen teilen. Weaire und Phelan fanden durch Computersimulation mehr als hundert Jahre später eine bessere Lösung [4], die vielleicht immer noch nicht die bestmögliche Teilung darstellt...

• 12/2017 • Seite 53

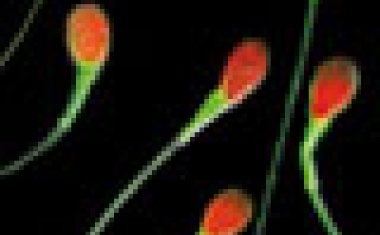

• 12/2017 • Seite 53Die peitschende Bewegung langer Zellfortsätze lässt Zellen zielgerichtet schwimmen und pumpt Flüssigkeiten im Körper.

Zilien und Geißeln sind ein Bestseller der Natur und finden sich als langgestreckte Fortsätze auf der Oberfläche einer Vielzahl von Zellen, beispielsweise Spermien, Schleimhaut- und Sinneszellen. Das peitschende Schlagen der Zilien ermöglicht es den Zellen z. B., gezielt zu navigieren. An Zilien lassen sich modellhaft grundlegende Prozesse der Physik des Lebens verstehen, darunter Selbstorganisation, Nano-Biomechanik und aktive Prozesse fern des thermischen Gleichgewichts.

Zilien und Geißeln sind lange, dünne Strukturen auf der Oberfläche von Zellen und schlagen wie mikroskopische Peitschen mit einer Frequenz von bis zu 100 Hz. Dadurch setzen sie die umgebende Flüssigkeit in Bewegung, sodass Zellen darin schwimmen können (z. B. Spermien) oder Flüssigkeiten gepumpt werden (z. B. Schleim in den Atemwegen). Außerdem bestimmen gebrochene Symmetrien im Zilienschlag während der Embryonalentwicklung die Asymmetrie des späteren Körperbaus. Auch Pflanzenzellen besitzen Zilien. Grünalgen dienen beispielsweise als Modellorganismus, um die Physik des Zilienschlages zu verstehen, einschließlich emergenter Phänomene wie der Synchronisation mehrerer Zilien.

Ein Wort zur Terminologie: Die Unterscheidung in Zilien und Geißeln ist historisch bedingt und betrifft hauptsächlich die Länge dieser Fortsätze – Zilien sind kurze Geißeln. Beide unterscheiden sich in Aufbau und Funktionsmechanismus jedoch grundlegend von den ebenfalls Geißeln genannten Zellfortsätzen einiger Bakterien. Um Verwechslungen zu vermeiden, kommt im Folgenden nur der Begriff Zilium vor – stellvertretend für die Zellfortsätze nicht-bakterieller (also eukaryotischer) Zellen...