Alexander Pawlak • 2/2025 • Seite 24

Alexander Pawlak • 2/2025 • Seite 24Quanten ins Kino!

Auch im Kino lassen sich die faszinierenden bis mysteriösen Aspekte der Quantenmechanik für eine breite Öffentlichkeit thematisieren. Das ist das Ziel des Projekts „QuantenFilme“.

Auch der Film soll im Quantenjahr zum Zuge kommen. Interessierte können geeignete Streifen in ein Kino vor Ort bringen, idealerweise zusammen mit einem passenden Begleitprogramm. Ein Ansprechpartner sowie Zuschussmöglichkeiten der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung sollen dabei helfen, die winzigen Quanten auf die große Leinwand zu bringen.

Wenn es um Physik im Kino geht, wähnt man sich als Physikerin oder Physiker oft im falschen Film [1]. Etwa wenn Klopfsignale im Wüstensand gigantische Sandwürmer anlocken, wie in den Verfilmungen von Frank Herberts Roman „Wüstenplanet“ in Szene gesetzt. Der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson hat in einer Talkshow augenzwinkernd darauf hingewiesen, dass dies auf Sand gebaut sei, weil sich dieser ideal zur Schallisolierung eigne.

Kann es also gut gehen, wenn sich Kinofilme dem Thema Quantenmechanik widmen? Ja, denn es gibt passende Filme, die sich als Ausgangspunkt für erhellende Vorträge oder Diskussionen eignen. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, physikalische Details aus dem Film präzise nachzurechnen – auch wenn Metin Tolan eindrucksvoll gezeigt hat, wie viel Spaß und Erkenntnis das etwa bei James Bond und Star Trek bringen kann. (...)

Alexander Pawlak • 9/2025 • Seite 100 • DPG-Mitglieder

Sassan Niasseri: DEFCON 1

Alexander Pawlak • 2/2025 • Seite 46

Filmkritik: Tracing Light

Michael Schaaf • 9/2023 • Seite 96 • DPG-Mitglieder

Film: Oppenheimer

Michael Wiescher und Karlheinz Langanke • 10/2023 • Seite 17 • DPG-Mitglieder

Michael Wiescher und Karlheinz Langanke • 10/2023 • Seite 17 • DPG-MitgliederAtmosphäre in Brand

Ein Los Alamos Laboratory Report von 1946 behandelt die Frage, ob eine

atomare Explosion die Atmosphäre entzünden könnte.

Alexander Pawlak • 3/2022 • Seite 67 • DPG-Mitglieder

Filmkritik: Wer wir waren

Dr. Johannes-Geert Hagmann • 7/2021 • Seite 71 • DPG-Mitglieder

Black Holes – The Edge of All We Know

Alexander Pawlak • 6/2021 • Seite 46 • DPG-Mitglieder

Jóhann Jóhannsson & Yair Elazar Glotman: Last and First Men

Alexander Pawlak • 10/2020 • Seite 56 • DPG-Mitglieder

Filmkritik: Tenet

Priv.-Doz. Dr. Beate Ceranski • 7/2020 • Seite 59 • DPG-Mitglieder

Marie Curie – Elemente des Lebens (2019)

Georg Steinhauser • 3/2020 • Seite 62

Chernobyl, Regie: Johan Renck

Alexander Pawlak • 12/2019 • Seite 64

Vasilij Žuravlëv: Kosmische Reise

Metin Tolan • 9/2017 • Seite 63

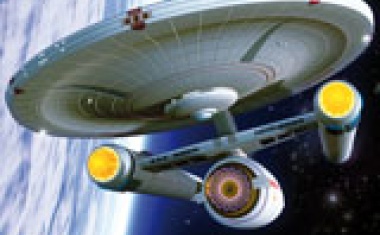

Metin Tolan • 9/2017 • Seite 63Physik mit Warp-10

Aus der Science-Fiction-Serie „Star Trek“ lassen sich spannende physikalische Lehren ziehen.

Seit über fünfzig Jahren „dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“. Ihre Mission ließ sich bisher in 726 Fernsehfolgen und 13 Kinofilmen verfolgen. Keine andere Fernsehserie kann solch einen weltweiten, lang anhaltenden Erfolg verbuchen wie Star Trek. Und dabei bietet sie auch noch einen Lehrfilm über Physik.

Von Anfang an begeisterte die amerikanische Fernsehserie Star Trek ihre Fans nicht nur durch die spannenden Erlebnisse der Raumschiffbesatzungen unter Captain Kirk, Picard & Co., sondern auch durch die genaue Beschreibung physikalischer Aspekte und der Zukunftstechnik. Captain Kirk ließ nicht einfach „Gas“ geben, wenn die Enterprise zu einer ihren vielen Reisen aufbrach, sondern befahl, das Raumschiff auf „Warp-Geschwindigkeit“ zu beschleunigen. Der Name des dafür nötigen Warp-Antriebs löst sofort Spekulationen über den Antriebsmechanismus aus − wie so viele andere erstaunliche Erfindungen an Bord der Enterprise wie das Beamen oder der Replikator. Immer drängen sich die Fragen auf „Wie funktioniert das?“ bzw. „wie könnte das funktionieren?“ Wenn in der Serie von „Neutrinos“ oder „Antimaterie“ die Rede ist, haben wir es mit Begriffen zu tun, die nicht nur heutigen Physikern bestens vertraut sind. Doch der Warp-Antrieb dürfte keiner uns bekannten Technologie entsprechen. Daher liegt es nahe, die Physik bei Star Trek, die sich zu einem Markenzeichen der Serie entwickelt hat, anhand dieses Beispiels einmal genauer unter die Lupe zu nehmen [1, 2].

Wie man in der Serie erfährt, besitzt die Enterprise zunächst einen „Impuls-Antrieb“, der zum Einsatz kommt, wenn nur „geringe“ Distanzen zurückzulegen sind. Dabei handelt es sich um einen „normalen“ Antrieb, der wie bei Raketen auf dem Rückstoßprinzip basiert. Heutige Impuls-Antriebe sind sicher ungeeignet, um die gigantischen Distanzen zwischen den Sternen unserer Milchstraße zu überbrücken. Doch bis zum 22. Jahrhundert, in dem sich erstmals ein Raumschiff mit Namen Enterprise auf die Reise macht, vergeht ja noch etwas Zeit. Bis dahin, so ließe sich argumentieren, könnte beispielsweise ein Supertreibstoff entwickelt worden sein oder neuartige Ionenantriebe, die Energie aus der Kernfusion gewinnen. Schließlich dreht es sich um Science Fiction und nicht um das, was heute schon möglich ist. Doch die Macher von Star Trek haben nicht nur fantasievoll spekuliert, sondern Wert darauf gelegt, die Naturgesetze für die Technik der Zukunft nicht zu stark zu „verbiegen“. Daher ist die Frage erlaubt, warum der „Warp-Antrieb“ statt eines „sehr schnellen“ Impuls-Antriebs zum Einsatz kommt, um die gigantischen Distanzen zwischen den Sternen zu überbrücken...

Alexander Pawlak • 12/2016 • Seite 54

K. Jaspers et al. (Hrsg.): Things to Come – Science Fiction Film

Alexander Pawlak • 6/2015 • Seite 60

K. Thorne: The Science of Interstellar

Alexander Pawlak • 6/2015 • Seite 59„Es wäre langweilig, wenn die Physik immer stimmen würde“

Interview mit Sascha Vogel

Alexander Pawlak • 6/2013 • Seite 47„Entscheidend ist, dass es kein Humbug ist.“

Interview mit Metin Tolan

Alexander Pawlak • 3/2012 • Seite 24

Alexander Pawlak • 3/2012 • Seite 24Schuld und Schilf

Die Physikerin und Regisseurin Claudia Lehmann gibt mit dem physikalischen Thriller „Schilf“ ihr Kinodebüt.

Wenn von Paralleluniversen die Rede ist, drängt sich eher der Gedanke an Science-Fiction auf als an harte Physik. Doch nicht so im Spielfilm „Schilf“ (Kinostart 8. März), nach dem gleichnamigen Roman der Schriftstellerin Juli Zeh: Darin bekräftigt der Jenaer Physikprofessor Sebastian Wittich in seiner Vorlesung, dass parallele Welten wirklich existieren. Er vermutet sogar, dass sie mit Hilfe von Wurmlöchern auch erreichbar seien. Sein bester Freund aus Studientagen, Oskar Hoyer, Theoretiker am CERN in Genf, hat für Sebastians festen Glauben an Paralleluniversen und die Viele-Welten-Theorie nur ein müdes Lächeln über.

Die Grundsatzdiskussionen zwischen den Freunden bleiben meist freundschaftliche Kabbeleien. Doch als beide in einem Wissenschaftsmagazin im Fernsehen diskutieren, kommt es zum Zerwürfnis. Auslöser ist der „Zeitmaschinenmörder“: Ein Mann behauptet, er komme aus dem Jahr 2020 und seine Morde seien Teil eines wissenschaftlichen Experiments. Sebastian rechtfertigt die Taten des Mörders nicht, hält es aber prinzipiell für möglich, dass die Opfer in einer parallelen Welt immer noch leben. Oskar gerät über Sebastians Ausführungen in Rage: Wenn „alles, was möglich ist, passiert“, müsse niemand mehr eine Entscheidung treffen oder Verantwortung für seine Taten übernehmen. Mit diesen Worten stürmt er wutentbrannt aus dem Studio.

Der Eklat lässt Sebastian bedrückt zurück. Dennoch versucht er, sich seinem Vorhaben zu widmen, in der Ruhe der Semesterferien weiter nach einem Beweis für die Realität von Parallelwelten zu suchen. Seine Frau Maike (Bernadette Heerwagen) fährt allein in die Berge, und Sebastian bringt seinen Sohn Nick ins Ferienlager. Doch an einer Raststätte verschwindet Nick spurlos aus dem Auto. Eine Entführung? Dies scheint ein rätselhafter Anruf zu bestätigen. Eine Frauenstimme fordert als Lösegeld einen Mord. Sebastian ist in seiner Verzweiflung zu allem bereit und setzt den Mord in die Tat um. Als sich jedoch völlig unerwartet Nick gesund und munter aus dem Ferienlager meldet, verliert Sebastian jeden Halt. Er zweifelt an seinem Verstand und verstrickt sich mehr und mehr in die Theorie paralleler Welten. Hat er tatsächlich völlig grundlos einen Mord begangen? Oder verzweigt sich die Realität wie in seinen Theorien? Trifft ihn dann überhaupt eine Schuld? ...

Alexander Pawlak • 10/2010 • Seite 24Geeks, Nerds und Physical Correctness

Wie überzeugend sind Physikerinnen und Physiker in Film und Fernsehen dargestellt?

Maike Keuntje • 6/2009 • Seite 22Mit goldenem Auge davon gekommen

In vielen Filmszenen verbirgt sich Physik – manchmal ist sie realistisch, manchmal scheint sie aber eher aus einem unbekannten Universum zu stammen.

Alexander Pawlak • 1/2009 • Seite 18''Wir fragen so lange, bis es weh tut''

Ein Interview mit Armin Maiwald und Ralph Caspers von der „Sendung mit der Maus“

Maike Keuntje • 12/2008 • Seite 52

M. Tolan, J. Stolze: James Bond und die Physik: Geschüttelt, nicht gerührt!

Alexander Pawlak • 3/2008 • Seite 60''Wir versuchen, Physik als Markenzeichen zu etablieren''

Interview mit Karlheinz Meier

Metin Tolan • 11/2006 • Seite 57

B. Parker: Death Rays, Jet Packs, Stunts & Supercars

• 2/2025 • Seite 24

• 2/2025 • Seite 24