Der elektrische Pawlowsche Hund

Der Weg zum elektronischen Gehirn war bislang mangels künstlicher Nervenzellen versperrt. Memristoren könnten das ändern.

Die heutige Computerarchitektur basiert auf Schaltvorgängen zwischen den beiden digitalen Zuständen Null und Eins. Im Vergleich zu einer Nervenzelle ist dies außerordentlich primitiv, denn Nervenzellen können Signale analog verstärken, abschwächen und dabei sogar lernen. Das macht unser Gehirn so enorm leistungsfähig. Die Computerwissenschaften haben diesen Vorsprung der Natur längst erkannt. „Transistoren“ mit den Eigenschaften einer natürlichen Nervenzelle würden Computer erheblich leistungsfähiger machen, besonders wenn es um Lernfähigkeit geht.

Neuronen bestehen im Wesentlichen aus einem Zellkern in seinem Körper und einem Axon, das über eine Synapse mit der nächsten Zelle verbunden ist. Die Synapsen können die Stärke dieser Verbindung anpassen und so für einen Lerneffekt sorgen. Die Suche nach künstlichen Neuronen mit solchen Eigenschaften scheiterte bislang daran, dass die Halbleitertechnologie kein Bauelement hervorbrachte, das das Verhalten von Nervenzellen auch nur annähernd nachbilden kann. Künstliche Neuronen auf dieser Basis benötigten bislang Hunderte von Transistoren und andere Bauelemente, sind also vergleichsweise groß und verbrauchen relativ viel Energie. Inzwischen zeichnet sich möglicherweise eine elegante Lösung ab. Sogenannte Memristoren können wesentliche Eigenschaften von Neuronen nachbilden.

Ein Memristor ist ein Bauteil, das seinen Widerstand mit der Zeit in Abhängigkeit von der angelegten Spannung ändert. Am einfachsten stellt man ihn sich als Potentiometer vor. Fließt ein bestimmter Strom in einer Richtung durch den Memristor, dann wächst sein elektrischer Widerstand; dieser sinkt wieder, sobald man die Fließrichtung des Stroms umkehrt. Wegen dieses Gedächtniseffekts entstand das Kunstwort Memristor aus Memory (Gedächtnis) und Resistor (Widerstand).

Ein Forscherteam um Andy Thomas von der Universität Bielefeld realisierte einen Memristor durch einen dünnen, speziellen Tunnelkontakt, in dessen Kristallgitter sich Sauerstoff -Leerstellen (Sauerstoffvakanzen) bewegen können. Wenn man nun eine elektrische Spannung an die Tunnelbarriere anlegt, wirkt das elektrische Feld auf die Sauerstoffvakanzen so, dass sie sich wie positiv geladene Ionen verhalten. Fließt ein Strom, dann verschiebt sich ihre Position leicht. Da der Widerstand eines Tunnelkontakts stark von der Tunnelbarriere abhängt, verändert dies den Widerstand merklich. Die Sauerstoffvakanzen verbleiben bei diesem Tunnelkontakt auf ihrer neuen Position, was das „Gedächtnis“ erklärt. Fließt der Strom nun in die andere Richtung, bewegen sich die Sauerstoffvakanzen zurück und ändern den Widerstand in die andere Richtung.

Der elektrische Widerstand eines Memristors verhält sich also im Prinzip wie die Verbindungsstärke der Synapse eines Neurons. Ein hoher Widerstand entspricht dabei einer kleinen und ein niedriger Widerstand einer hohen Verbindungsstärke.

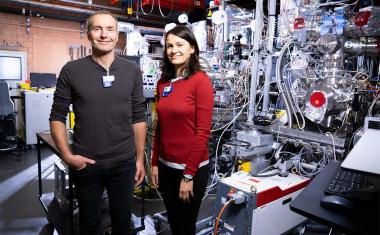

Der Klassiker der Forschung an solchen neuromorphen Schaltungen ist der Pawlowsche Hund. Mit Futter und einem Glöckchen kann er so konditioniert werden, dass schließlich nur der Glockenton bei ihm einen Sabberreiz auslöst. Um dieses Verhalten nachzubilden, benötigt man nur drei miteinander verschaltete, künstliche Neuronen, wie Andy Thomas und sein Kollege, der Bielefelder Biologieprofessor Christian Kaltschmidt, in ihrem Artikel erklären.

In dem folgenden Video führen sie vor, wie sich ein Pawloscher Roboter mit einem Memristoren-„Gehirn“ auf einen „Glöckchenreiz“ trainieren lässt.

Den vollständigen Artikel, der in der aktuellen Ausgabe von Physik in unserer Zeit erschienen ist, finden Sie hier zum freien Download.