Rätsel um exotischen Supraleiter gelöst

Strontiumruthenat verhält sich doch ähnlich wie bekannte Hochtemperatur-Supraleiter.

Ein Messergebnis ist noch kein Beweis – das zeigt sich in der Wissenschaft immer wieder. Wirklich verlassen kann man sich auf ein Forschungsergebnis erst dann, wenn es mehrmals gemessen wurde, am besten von unterschiedlichen Forschungsteams, auf etwas unterschiedliche Weise. So lassen sich Irrtümer früher oder später aufdecken. Dass das aber manchmal auch recht lange dauern kann, zeigt eine neue Arbeit von Andrej Pustogow vom Institut für Festkörperphysik der TU Wien gemeinsam mit anderen internationalen Forschungsteams. Bei der Untersuchung von Strontiumruthenat – einem Material, das für die Erforschung der Supraleitung eine wichtige Rolle spielt – konnte nun ein Experiment widerlegt werden, das in den 1990er Jahren Berühmtheit erlangte: Man glaubte, eine neuartige, exotische Form von Supraleitung entdeckt zu haben. Wie sich nun herausstellt, verhält sich das Material aber ganz ähnlich wie bekannte Hochtemperatur-Supraleiter.

Komplett verstanden ist die Supraleitung bis heute nicht. Fest steht allerdings, dass dabei Cooper-Paare die zentrale Rolle spielen. So bewegen sich in einem Supraleiter die Elektronen in Paaren. Wenn die Elektronen in Cooper-Paaren gebunden sind, dann verlieren sie keine Energie durch Stöße und bewegen sich verlustfrei durch das Material. Entscheidend ist, welche Voraussetzungen zu dieser Bildung von Cooper-Paaren führen.

„Aus quantenphysikalischer Sicht ist wichtig, welchen Spin diese zwei Elektronen haben“, sagt Andrej Pustogow. Bei den Cooper-Paaren kommt es zu einer Kopplung der Spins: in einem Singulett-Zustand zeigt der Spin des einen Elektrons nach oben und der des anderen nach unten. Die magnetischen Momente kompensieren sich gegenseitig und der Gesamtspin des Paares ist somit immer null. Dieser Regel, der fast alle Supraleiter folgen, schienen sich allerdings die Cooper-Paare in Strontiumruthenat zu widersetzen. Im Jahr 1998 wurden Ergebnisse publiziert, die auf Cooper-Paare hindeuteten, in denen die Spins beider Elektronen in dieselbe Richtung zeigen, ein Spin-Triplett. „Das würde völlig neue Anwendungen ermöglichen“, erklärt Andrej Pustogow. „Solche Triplett-Cooper-Paare hätten dann nämlich keinen Gesamtspin von null mehr. Dadurch könnte man sie mit Magnetfeldern manipulieren und mit ihnen verlustfrei Information transportieren, was für Spintronik und mögliche Quantencomputer interessant wäre.“

Das sorgte für großes Aufsehen, nicht zuletzt, weil Strontiumruthenat auch aus anderen Gründen als besonders wichtiges Material für die Supraleitungsforschung galt: Seine Kristallstruktur ist identisch mit jener der Cuprate, das sind Kupferverbindungen, die Hochtemperatur-Supraleitung aufweisen. Während letztere gezielt mit Unreinheiten versehen werden, um Supraleitung möglich zu machen, ist Strontiumruthenat bereits in seiner reinen Form supraleitend.

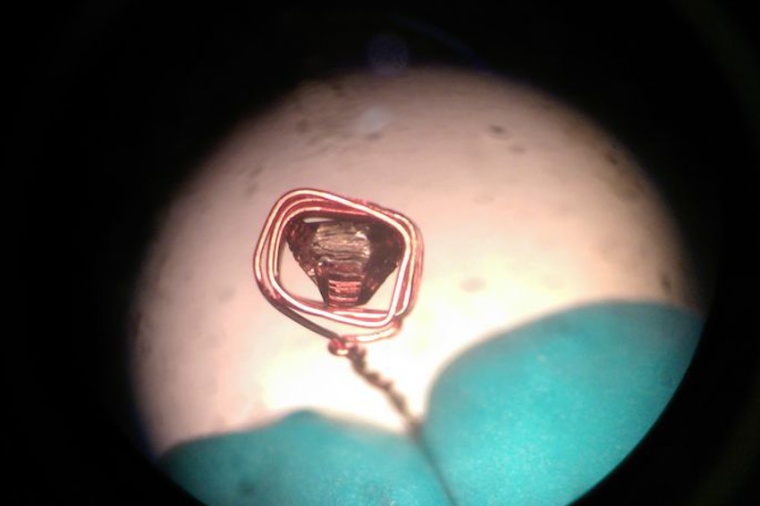

„Wir haben dieses Material eigentlich aus einem ganz anderen Grund untersucht“, sagt Andrej Pustogow. „Doch dabei stellten wir fest, dass diese alten Messungen nicht stimmen können.“ Das internationale Team konnte 2019 zeigen, dass der angeblich exotische Spin-Effekt nur ein Messartefakt war: Die gemessene Temperatur stimmte nicht mit der tatsächlichen Temperatur der untersuchten Probe überein, in Wahrheit war die damals untersuchte Probe gar nicht supraleitend. Mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf wurde die Supraleitung des Materials nun mit großer Sorgfalt neu untersucht. Die neuen Ergebnisse zeigen eindeutig, dass Strontiumruthenat kein Triplett-Supraleiter ist. Vielmehr entsprechen die Eigenschaften dem, was man auch bereits von den Cupraten kennt.

Enttäuschend findet Andrej Pustogow das allerdings nicht: „Es ist ein Ergebnis, das unser Verständnis der Hochtemperatur-Supraleitung in diesen Materialien wieder einen Schritt nach vorne bringt. Die Erkenntnis, dass Strontiumruthenat ähnliches Verhalten zeigt wie die Cuprate bedeutet zwar einerseits, dass wir es nicht mit einem exotischen, neuen Phänomen zu tun haben, aber andererseits heißt es auch, dass wir ein neues Material haben, an dem wir bereits bekannte Phänomene untersuchen können.“ Dafür eignet sich extrem reines Strontiumruthenat besser als bisher bekannte Materialien. Es bietet ein viel saubereres Testfeld als die Cuprate.

Zusätzlich lernt man daraus auch etwas über die Zuverlässigkeit alter, allgemein anerkannter Publikationen: „Eigentlich könnte man ja denken, dass Ergebnisse in der Festkörperphysik kaum falsch sein können“, meint Pustogow. „Während man sich in der Medizin vielleicht mit einigen wenigen Labormäusen oder einer Stichprobe von tausend Testpersonen zufriedengeben muss, untersuchen wir in einem einzigen Kristall Milliarden von Milliarden Elektronen. Das erhöht die Zuverlässigkeit unserer Ergebnisse. Aber das heißt eben noch nicht, dass jedes Ergebnis auch völlig korrekt ist. Wie überall in der Wissenschaft ist auch in unserem Fachbereich das Reproduzieren früherer Ergebnisse unverzichtbar – und genauso das Falsifizieren.“

TU Wien / JOL