Rechnen mit Glimmer

Neue Analyse klärt die Verteilung von Kaliumionen auf der Glimmer-Oberfläche.

Glimmer ist auf den ersten Blick etwas ganz Gewöhnliches: Es ist ein häufiges Mineral, das etwa in Granit vorkommt, es wurde bereits unzählige Male untersucht, aus geologischer, chemischer und technischer Perspektive. Man könnte glauben, über so ein alltägliches Material lässt sich nichts Neuer mehr herausfinden. Doch das wäre ein Irrtum: Die oberflächenphysikalischen Details von Glimmer wurden nämlich bisher noch nie auf atomarer Skala studiert. Nun gelang es einem Team der TU Wien, die Verteilung von Kaliumionen auf der Glimmer-Oberfläche zu erklären. Das ist wichtig für die Forschung an Elektronik mit 2D-Materialien.

2D-Materialien sind eines der meisterforschten Themen in der aktuellen Materialwissenschaft: Seit es gelungen ist, bestimmte Materialien wie Graphen oder Molybdändisulfid herzustellen, die nur aus einer oder aus wenigen Lagen von Atomen bestehen, werden immer wieder neue Erkenntnisse über die ungewöhnlichen Eigenschaften dieser Materialien gewonnen. Glimmer ist in gewissem Sinn ein natürlich vorkommendes 2D-Material: Er besteht aus atomar dünnen Schichten, die je nach Glimmer-Typ unterschiedliche Atome enthalten können: Sauerstoff ist immer dabei, oft Silizium, häufig auch Kalium oder Aluminium. Der Schichtaufbau des Glimmers ist auch der Grund für sein charakteristisches Glänzen – oft erkennt man ein Farbenspiel, ähnlich wie bei einer dünnen Ölschicht auf einer Wasserpfütze.

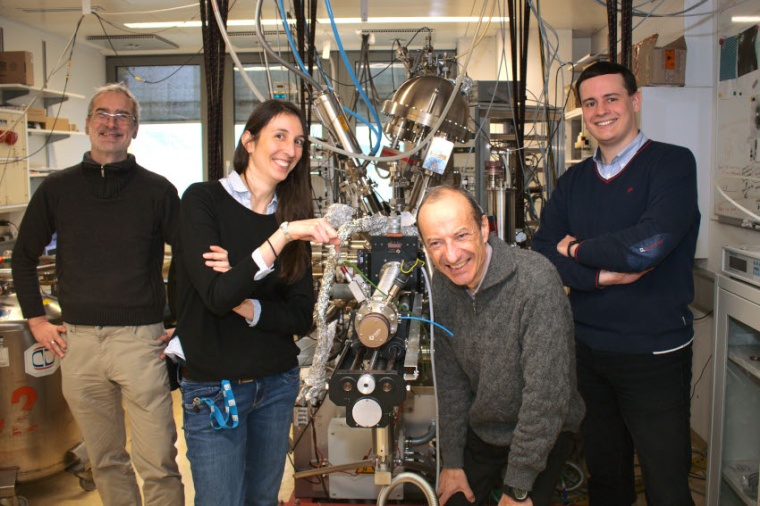

Die äußerste Schicht von Glimmer ist allerdings schwer zu untersuchen, denn dort lagern sich in natürlicher Umgebung sofort andere Atome und Moleküle aus der Luft an. Mit einem neuartigen Rasterkraftmikroskop an der TU Wien gelang es nun aber, die Oberfläche von Glimmer im Ultrahochvakuum abzubilden. „Dabei konnten wir uns ansehen, wie die Kaliumionen auf der Oberfläche verteilt sind“, sagt Giada Franceschi, die im Team von Ulrike Diebold forscht. „Auch Einblicke in die Positionen der Aluminumionen, die darunter liegen, konnten wir gewinnen – das ist eine experimentell besonders schwierige Aufgabe.“

Die Aufnahmen zeigen: Die Kaliumionen sind nicht zufällig auf der Oberfläche verteilt, wie man das bisher vermutet hatte, sondern ordnen sich in winzigen Mustern an. Diese Verteilungen konnten mit Hilfe von Computersimulationen auch berechnet werden. Wichtig könnte das unter anderem für Versuche sein, 2D-Materialien wie Graphen für elektronische Schaltungen zu verwenden. Dafür benötigt man nämlich auch passende Isolatoren – und Glimmer ist ein sehr naheliegender Kandidat dafür. „In solchen elektronischen Bauteilen spielen die Oberflächeneigenschaften von Glimmer eine ganz entscheidende Rolle“, sagt Giada Franceschi.

TU Wien / JOL