Vulkane, Atmosphäre und Klima

Eruptionen wirken bis in hundert Kilometer Höhe – und Aerosole verändern sich anders als gedacht.

Auf das Ereignis, das am 15. Januar 2022 im Südpazifik passierte, hatten Christian von Savigny vom Institut für Physik der Uni Greifswald und seine Forschungsgruppe lange gewartet: ein Vulkanausbruch mit massiver Eruption. Die Rede ist vom Ausbruch des Vulkans Hunga. „Eine ganz außergewöhnliche Eruption“, betont von Savigny. Gemeinsam mit Kollegen von anderen Universitäten und Instituten arbeitet er seit 2019 an den Auswirkungen von Vulkanen auf Atmosphäre und Klima – da kam die Forschung „am lebenden Objekt“ wie gerufen.

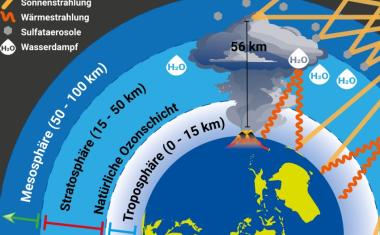

Wie sich die Größe von Aerosolen in der Stratosphäre verändert, wenn ein Vulkan ausbricht, war ein zentrales Ergebnis der Forschungsgruppe. Wenn ein Vulkan ausbricht, werden plötzlich enorme Mengen Schwefel in die Stratosphäre eingetragen und die Aerosole verändern sich. „Diese Aerosole bestimmen die klimatischen Auswirkungen“, erklärt von Savigny. „Typischerweise wird es an der Erdoberfläche kälter, wenn vulkanische Aerosole bis in die Stratosphäre gelangen.“

Während man bisher davon ausging, dass die Teilchen größer werden, kam die Forschungsgruppe zu der neuen Erkenntnis, dass in vielen Fällen die Teilchen kleiner werden. Die Größe der Aerosole ist von entscheidender Bedeutung für die physikalischen und chemischen Auswirkungen eines Vulkanausbruchs. „Wir sahen die Abnahme der Teilchengröße zuerst in Satellitenbeobachtungen und konnten sie mit einem Klimamodell reproduzieren. Das war für uns ein zentrales Highlight“, so von Savigny.

Die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf die obere Atmosphäre stand im Mittelpunkt eines weiteren Forschungsprojekts. Wenn ein Vulkan ausbricht, gelangt eine Aerosolwolke in die Stratosphäre. Diese wird erwärmt. Die atmosphärischen Temperaturfelder verändern sich, was Einfluss auf Winde nimmt. „Wir konnten beobachten, dass es zu einer dynamischen Kopplung durch Wellen kommt, die die Atmosphäre bis in Höhen von mehr als hundert Kilometern beeinflusst“, sagt von Savigny.

Außerdem lieferte die Hunga-Eruption wesentliche neue Erkenntnisse zu nachtleuchtenden Wolken, einem Phänomen, das nach dem Krakatau-Ausbruch 1883 am Himmel auftrat und damals die Forscher vor Rätsel stellte. Sandra Wallis von der Uni Greifswald konnte zeigen, dass der Wasserdampf des Hunga-Ausbruchs von 2022 Anfang 2024 die obere polare Mesosphäre der Südhalbkugel erreichte und dort die H2O-Konzentration leicht erhöhte. „Einen klaren Einfluss auf nachtleuchtende Wolken stellten wir zwar nicht fest, aber ein leichter Anstieg ihrer Häufigkeit im Januar und Februar könnte mit dem zusätzlichen Wasserdampf zusammenhängen – ähnlich wie nach dem Krakatau-Ausbruch 1883“, erklärt Wallis.

U. Greifswald / RK