Wie aus magnetischem elektrischer Strom wird

Grenzflächen spielen entscheidende Rolle in spintronischen Bauelementen.

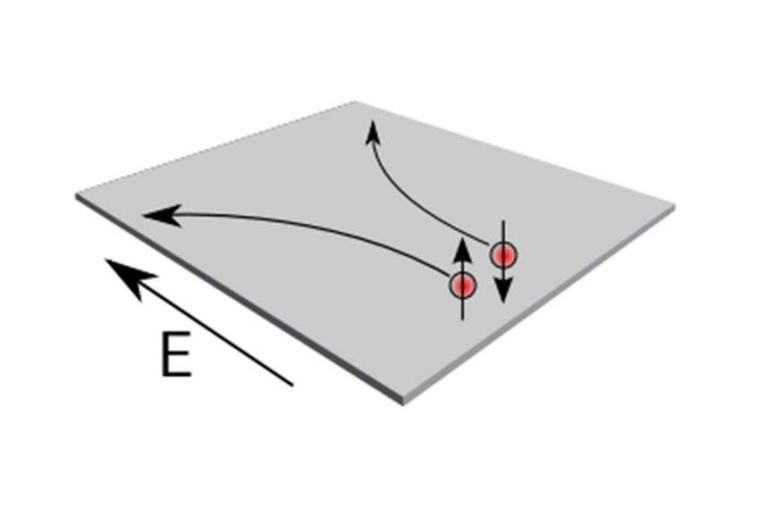

Für die Kopplung von magnetischen und elektrischen Phänomenen in bestimmten metallischen oder halbleitenden Materialien ist die Wechselwirkung zwischen den magnetischen Momenten der Elektronen, also dem Spin, und deren Bahnbewegung entscheidend. Die Spin-Bahn-

Die Kopplung zwischen den magnetischen Eigenschaften und deren elektrischen Transporteigenschaften, kurz Spintronik, ist seit den 1980er Jahren international ein heißes Forschungsthema. Denn die Steuerung magnetischer Effekte mithilfe elektrischer Methoden hat ein vielfältiges Anwendungspotenzial – nicht zuletzt für die Datenspeicherung auf Festplatten. Ein vielversprechender Effekt für die Realisierung zukünftiger spintronischer Bauelemente ist der Spin-Hall-

Ein internationales Forscherteam hat jetzt ein Material untersucht, das eine spezielle magnetische Eigenschaft aufweist: Die Heusler-

Angesichts dieser unerwarteten Ergebnisse waren innovative theoretische Ideen gefragt. Die Wissenschaftler erklärten die experimentellen Befunde so: Die Injektion eines reinen Spinstroms in ein Halb-Metall ist nur möglich, wenn die halbmetallische Eigenschaft an der Grenzschicht deutlich vermindert ist. Daraus ergibt sich eine Zusatzspannung, die nicht von der Dicke des Heusler-

Das heißt, der beobachtete Effekt lässt sich nur durch die Modifizierung der untersuchten Heusler-

U. Regensburg / RK

Weitere Infos:

- Originalveröffentlichung

Z. Wen et al.: Spin-charge conversion in NiMnSb Heusler alloy films, Science Adv. 5, eaaw9337 (2019); DOI: 10.1126/sciadv.aaw9337