Wie gleitende Tropfen sich aufladen

Hydrophobe Oberflächen können zu hohen Spannungen führen, wenn Tropfen darüber gleiten.

Lässt sich aus Regentropfen Strom gewinnen? Ein seit dreißig Jahren bekannter Effekt lässt das vermuten. Wenn ein Flüssigkeitstropfen über eine Oberfläche gleitet, laden sich beide elektrisch auf. Dabei entstehen verblüffend große elektrische Spannungen im Bereich von Kilovolt. Experimentell wird der Effekt seit Jahren erforscht. Um das Phänomen aber gezielt für Anwendungen zu nutzen, muss man es verstehen und wissenschaftlich exakt beschreiben. Genau das gelang nun einem Forschungsteam um Aaron Ratschow und Lisa Bauer vom Fachgebiet für Nano- und Mikrofluidik am Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universität Darmstadt.

„Der Effekt hat eine große technische Relevanz“, sagt Ratschow. Er spiele überall dort eine Rolle, wo Flüssigkeitstropfen auf nichtleitende Oberflächen treffen. Als Beispiele nennt der Ingenieur Pflanzenschutzmittel auf Blättern, selbstreinigende Oberflächen oder Sprüh- und Druckprozesse in der Industrie. In der Chipindustrie verursacht der Effekt Ausschuss: Bei der Reinigung von Halbleiterscheiben mit Wasser führen die großen Spannungen zu Schäden.

„Doch ohne ein theoretisches Verständnis des Effektes lassen sich experimentelle Daten nicht gut einordnen“, betont Ratschow. Es sei schwer, belastbare Vorhersagen aus den Daten zu gewinnen. Das Team der TU Darmstadt wollte, zusammen mit Mainzer und Stuttgarter Forschern, verstehen, welche Mechanismen zu dem erstaunlichen Phänomen beitragen. Ihre nun vorliegende Theorie ermöglicht es, Experimente gezielt zu designen und ihren Ausgang vorherzusagen.

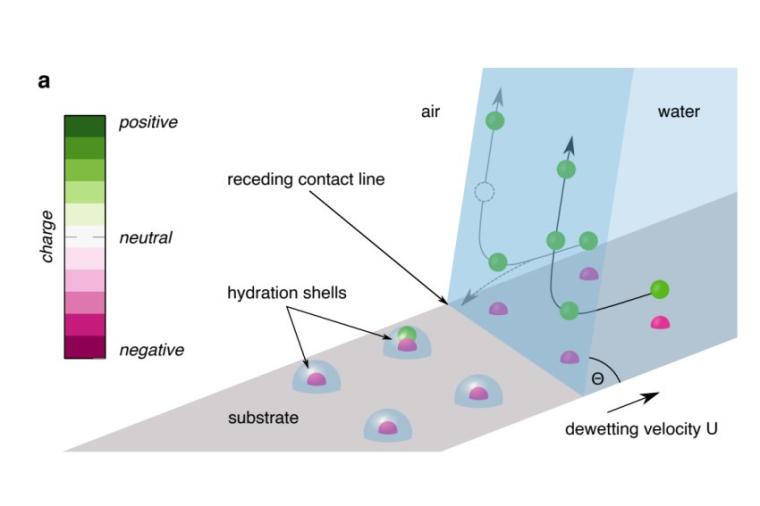

Zunächst überlegten sich die Wissenschaftler, welche chemischen und physikalischen Mechanismen eine Rolle spielen könnten. Die Spannung entsteht, weil Moleküle an der Oberfläche aufgebrochen werden, wenn der Tropfen darüber rollt und die unterschiedlich geladenen Molekülteile anschließend voneinander getrennt werden – die einen bleiben auf der Oberfläche, die anderen wandern in den Tropfen hinein. Wie das geschieht, wird von diversen Faktoren beeinflusst, etwa wie gut Ionen im Tropfen transportiert werden oder wie die chemischen Reaktionen zwischen den Molekülen an der Oberfläche und denen im Tropfen ablaufen. Ein weiterer Faktor ist der Benetzungswinkel, der beschreibt, ob ein Tropfen eher wie ein Pfannkuchen auf einer Fläche liegt oder fast kugelförmig bleibt, mit kleiner Kontaktfläche. Ein fast kugelförmiger Tropfen perlt leicht ab, die Oberfläche ist hydrophob.

Die verschiedenen Mechanismen fassten die Forscher in einem Computermodell zusammen. „Das ist wie ein virtuelles Experiment“, sagt Ratschow. Damit konnten sie herausfiltern, welche der möglichen Mechanismen die wichtigsten sind. Diese Erkenntnisse nutzten sie dann für ein mathematisches Modell, das den Effekt quantitativ beschreibt. Es lässt sich also aus Eigenschaften der Oberfläche und der darauf gleitenden Flüssigkeit berechnen, welche Spannungen entstehen und welche Ladungsmengen fließen.

Die Theorie hebt zwei praktisch relevante Faktoren hervor. Zum einen zeigte sich: Je hydrophober die Oberfläche ist, desto mehr Ladung bildet sich auf ihr. „Wenn man den Effekt nutzen will, um Energie zu gewinnen, empfehlen sich deshalb hydrophobe Oberflächen“, erklärt Ratschow.

Als zweiter einflussreicher Faktor erwies sich die Strömung innerhalb des Flüssigkeitstropfens. Die Flüssigkeit wird beim Gleiten umgewälzt, sodass elektrisch geladene Molekülteile von der Oberfläche weggerissen werden. „Das führt zu dem überraschenden Effekt, dass weniger Ladung entsteht, wenn die Tropfen schnell gleiten“, sagt Ratschow. Diese Erkenntnis könne die Halbleiterindustrie nutzen, um ihren Ausschuss zu verringern, meint der Wissenschaftler. Demnach müsste das Reinigungswasser möglichst schnell über die Halbleiterscheiben fließen. „Dieses sehr grundlegende Phänomen lässt sich nun endlich theoretisch beschreiben“, erklärt Ratschow. Das Darmstädter Team hofft, dass dies zu vielen innovativen Anwendungen führen wird.

TU Darmstadt / DE