Rund um das Gelände des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi laufen immer noch die Aufräumarbeiten (Bild: K. Shozugawa / U Tokio, vgl. S. 39)

Rund um das Gelände des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi laufen immer noch die Aufräumarbeiten (Bild: K. Shozugawa / U Tokio, vgl. S. 39)

• 3/2016 • Seite 16

• 3/2016 • Seite 16Die Geometrie ineinander geschlagener Buchseiten verstärkt Reibungskräfte bei Zugbelastung.

• 3/2016 • Seite 18

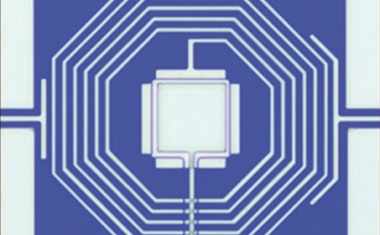

• 3/2016 • Seite 18Bei einer winzigen Wärmekraftmaschine bestimmen Fluktuationen die thermodynamischen Größen.

• 3/2016 • Seite 20

• 3/2016 • Seite 20Drei Forschergruppen haben erstmals gequetschte Quantenzustände von mikromechanischen Resonatoren erzeugt.

• 3/2016 • Seite 25

• 3/2016 • Seite 25In Südfrankreich entsteht das Fusionsexperiment ITER. Die Anlage ist für GeneraldirektorBernard Bigot mehr als ein internationales Großforschungsprojekt.

Die Provence im Süden Frankreichs ist vor allem bei Touristen bekannt: Die Kombination aus mildem mediterranen Klima und reizvollen Landschaften lockt jedes Jahr mehrere Millionen Besucher an. Seit mehr als zehn Jahren geht es auch im beschaulichen Ort Saint-Paul-lès-Durance immer internationaler zu. Allerdings sind es weniger Touristen als Physikerinnen und Physiker, die den Ort besuchen. Und sie kommen nicht zum Urlaub, sondern um die Fusionsforschung voranzutreiben. Denn unweit des französischen Kernforschungszentrums Cadarache, in dem sich etwa 5000 Mitarbeiter vor allem mit Kernspaltung beschäftigen, entsteht der International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Noch ist das Großexperiment nicht mehr als eine riesige Baustelle – mehrere hohe Baukräne in tief ausgehobenen Baugruben vermitteln einen Eindruck davon, wie aufwändig es ist, die Energiequelle unserer Sonne auf die Erde zu holen. Dass dies machbar ist, soll ITER zeigen. Dabei ist die Anlage nur ein Schritt zu nahezu unbegrenzt verfügbarer und „sauberer“ Energie aus Kernfusion – zahlreiche technische Herausforderungen warten auf dem langen Weg (lat. iter) vom Fusionsexperiment zum Fusionskraftwerk, das die neue Energiequelle auch kommerziell nutzen könnte.

Die Idee, die Fusion von Wasserstoff zu Helium als Energiequelle zu nutzen, stammt bereits aus den 1950er-Jahren. Etwa zeitgleich entwickelten Lyman Spitzer in den USA sowie Andrei D. Sacharow und Igor E. Tamm in der UdSSR Konzepte, um ein Plasma aus Deuterium und Tritium in einem Magnetfeld einzufangen. Ein toroidales und ein poloidales Feld halten die Teilchen auf geschlossenen Bahnen. Das poloidale Feld entsteht im Stellarator durch die Geometrie der Magnetspulen; im Tokamak wird es im Plasma induziert. Beide Konzepte werden heute noch verfolgt.1) Bei Temperaturen von 150 Millionen Kelvin – zehnmal heißer als im Innern der Sonne – entsteht durch Kernfusion Helium. Dabei wird Energie frei, die in Form von Wärme eine Dampfturbine mit Stromgenerator antreiben könnte. Der instabile Brennstoff Tritium soll direkt im Fusionsreaktor aus Lithium entstehen. Rechenbeispiele zeigen, dass das Deuterium aus einer Badewanne voll Wasser und das Lithium aus einer Laptop-Batterie ausreichen, um auf diese Weise genug Energie zu gewinnen, um eine Familie 50 Jahre lang mit Strom zu versorgen. Die technische Umsetzung ist aber anspruchsvoll – beispielsweise treten die hohen Plasmatemperaturen in unmittelbarer Nachbarschaft supraleitender Magnetspulen auf, die bei Temperaturen von wenigen Kelvin betrieben werden. Ob es mit ITER tatsächlich gelingt, zehnmal mehr Energie zu erzeugen, als zum Heizen des Plasmas nötig ist, bleibt abzuwarten.

Momentan entsteht auf dem 42 Hektar großen ITER-Gelände die nötige Infrastruktur, um die Komponenten des Tokamak zusammenzufügen. „Bei jedem Besuch sieht es hier anders aus“, stellt Sibylle Günter, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP), erfreut fest. Die Dimensionen des Großprojekts zeigen sich auf den ersten Blick: Eindrucksvoll ragt das Stahlskelett der 60 Meter hohen und fast 100 Meter langen Fertigungshalle auf, das teilweise schon mit einer spiegelnden Außenschicht verkleidet ist. In dieser Halle werden an die neun Teile des Plasmagefäßes jeweils zwei supraleitende Magnetspulen montiert, bevor ein Kran die vorinstallierten Teile in das benachbarte Tokamak-Gebäude zur endgültigen Montage heben soll.2) Seine Bodenplatte ruht erdbebensicher auf 500 anti-seismischen Federungen (Abb. 1); nach und nach wachsen seine massiven Mauern aus Stahlbeton bis zur Bodenebene der Fertigungshalle...

• 3/2016 • Seite 44

• 3/2016 • Seite 44Interview mit zwei Physikstudierenden der Leibniz Universität Hannover, die am Fukushima Ambassador Program teilgenommen haben.

Im Rahmen des Fukushima Ambassador Program#) waren neun Studierende aus Deutschland und den USA im Januar zwei Wochen in Fukushima, darunter Annika Wunnenberg und Peter Brozynski von der Uni Hannover. Die Studierenden besuchten die von Tsunami und Nuklearkatastrophe betroffenen Gebiete und unterstützten ein Projekt zum Wiederaufbau.

Wie haben Freunde und Familie darauf reagiert, dass Sie nach Fukushima fahren?

Peter Brozynski: Meine Mutter hat sofort „nein“ gesagt! Viele wissen zu wenig darüber und stufen die Situation als gefährlich ein. Wir haben immer Dosimeter getragen. Deswegen konnte ich meine Mutter hinterher beruhigen: Während des Hin- und Rückflugs habe ich viermal mehr Dosis abbekommen als während des Aufenthalts! ...

• 3/2016 • Seite 30

• 3/2016 • Seite 30In diesem Frühjahr jähren sich die Nuklearunfälle von Tschernobyl und Fukushima zum dreißigsten bzw. fünften Mal.

Bis heute ist die Explosion des Reaktorblocks 4 im Kraftwerk Tschernobyl vom 26. April 1986 der schlimmste Unfall in der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Auch wenn der nukleare Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi nach dem 11. März 2011 medial große Aufmerksamkeit erlangte, lassen sich die Auswirkungen des Nuklearunfalls nicht mit dem in Tschernobyl vergleichen. Das Erdbeben und der Tsunami, welche zum Reaktorunfall führten, verursachten verheerendere Zerstörungen und kosteten fast 16 000 Menschen das Leben.

Dreißig Jahre nach dem Unfall von Tschernobyl hat sich das Land um das alte Kraftwerk so gut erholt, dass sich dort inzwischen ein einzigartiges ökologisches Schutzgebiet entwickelt hat – unberührt vom Menschen. Bald wird über den Bäumen unübersehbar der neue Schutzschild über dem zerstörten Reaktorgebäude aufragen und an die schlimme Katastrophe erinnern, die das Gebiet in der heutigen Ukraine und im angrenzenden Belarus nachhaltig verändert hat. Radiologische Messungen zeigen, wie sich Radionu-

klide im Boden eingelagert haben. Der Anbau von Raps für Biodiesel soll helfen, den Boden zu dekontaminieren (vgl. den Artikel von C. Walther, P. Brozynski und S. Dubchak).

Auch fünf Jahre nach der Dreifachkatastrophe in Japan laufen die Aufräum- und Dekontamina-tionsarbeiten. Ein Zaun grenzt das Sperrgebiet um das ehemalige Kraftwerk Fukushima Daiichi ab, zahlreiche Ortschaften in Japan sind nach wie vor komplett zerstört und zum Teil unbewohnt. Obwohl die Strahlenbelastung kaum noch erhöht ist, leiden die Menschen rund um Fukushima weiterhin unter der Stigmatisierung und den psychischen Folgen des Unglücks. Immerhin zeigen die zahlreichen Lebensmittelkontrollen, dass praktisch nur noch Pilze und Wildschweine kontaminiert sind (vgl. den Artikel von G. Steinhauser und A. Koizumi). Dennoch ist die Bevölkerung ähnlich verunsichert wie die Menschen in Europa nach dem Unfall von Tschernobyl...

• 3/2016 • Seite 31

• 3/2016 • Seite 31Ist eine Nutzung der kontaminierten Gebiete wieder möglich?

Die Auswirkungen der nuklearen Katastrophe von Tschernobyl sind auch heute noch zu spüren: Große Flächen um das ehemalige Kraftwerk weisen nach wie vor hohe Kontaminationen mit Radionukliden auf. Die Natur hat sich weitgehend von den akuten Schäden erholt, sodass ein einzigartiges Ökosystem ohne Einfluss des Menschen entstanden ist. In der Ukraine gibt es erste Versuche, die kontaminierten Gebiete wieder zu nutzen.

Am 26. April 1986 kam es in Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der heutigen Ukraine zum schwerwiegendsten Unfall in der zivilen Nutzung der Kernenergie [1]. In einem Test sollte geprüft werden, ob die Rotationsenergie der Turbinen zur Energieversorgung des Reaktors ausreicht, bis Notstromaggregate anspringen. Bei dem RBMK-Reaktor (Reaktor Bolschoi Moschtschnosti Kanalmy – Hochleistungsreaktor mit Kanälen) handelt es sich um einen graphitmoderierten Siedewasserreaktor. Das Spaltmaterial befindet sich in Druckröhren, die das Kühlwasser durchströmt. Wechselnde Lastanforderungen im Vorfeld des Tests führten zu einem äußerst instabilen Zustand des Reaktors, der den Abbruch des Test erfordert hätte.

Um den Test fortzuführen, überbrückte das Personal aber vorsätzlich sicherheitsrelevante Einrichtungen. Fehleinschätzungen des unzureichend geschulten Personals sowie Designschwächen dieses Reaktortyps – insbesondere ein Ansteigen der Reaktorleistung bei Dampfblasenbildung und die Bauart der Abschalt- und Regelstäbe – führten zu einer sprunghaften Leistungsexkursion bis zum Sechzigfachen der Nennleistung innerhalb weniger Sekunden. Infolgedessen explodierte der Reaktor, sprengte die 3000 Tonnen schwere Reaktordeckplatte ab und fing Feuer. Durch eine fehlende weitere druckfeste Sicherheitsbarriere lag der zerstörte Reaktorkern frei, sodass es durch den Brand zu einem massiven Austrag radioaktiven Materials in bis zu mehrere Kilometer Höhe kam. Erst zehn Tage später gelang es, den Brand zu löschen und den Reaktor vorläufig abzudecken. In dieser Zeit wurden je nach Isotop zwischen ein und fünfzig Prozent des radioaktiven Inventars, insgesamt etwa 5300 PBq, freigesetzt. Der größte Anteil entfiel auf flüchtige Stoffe wie die Isotope der Edelgase Xenon und Krypton sowie 129mTe und 132Te, mehrere Iodisotope, 134Cs und 137Cs (Abb. 3 auf Seite 41). Vom radioaktiven Strontium wurden etwa drei bis fünf Prozent emittiert, von den schwer flüchtigen Elementen sowie den Actiniden Uran, Neptunium, Plutonium und Americium etwa ein Prozent. Wechselnde Winde verteilten die flüchtigen Stoffe über weite Teile Europas [2]. Regenfälle wuschen die radioaktiven Stoffe aus und kontaminierten eine Fläche von mehr als 190 000 km2 mit Depositionsdichten von über 37 kBq/m2 durch 137Cs [3]. Davon lagen 45 000 km2 außerhalb der damaligen Sowjetunion, wobei die höchsten Depositionsdichten in einigen Gebieten Skandinaviens, Österreichs und des Bayerischen Waldes zu verzeichnen waren. Der bei weitem größte Teil der kontaminierten Flächen mit Depositionsdichten über 185 kBq/m2 befand sich in den heutigen Staaten Ukraine, Belarus und Russland [4], darunter auch die hoch kontaminierten Gebiete mit über 1500 kBq/m2. Mehr als 90 % der Actiniden sowie 90Sr, 141Ce und 144Ce wurden in Form von bis zu 10 µm großen Brennstofffragmenten freigesetzt. Da diese Partikel nicht in große atmosphärische Höhen gelangten, gingen sie meist in Entfernungen von bis zu 30 Kilometern um den Unglücksort nieder [5]. Diese Isotope haben also ausschließlich Gebiete in den heutigen Staaten Ukraine, Belarus und Russland kontaminiert...

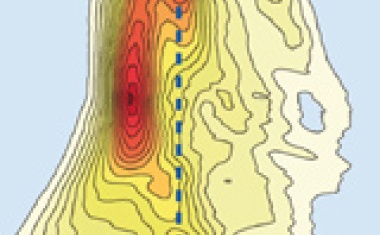

• 3/2016 • Seite 39

• 3/2016 • Seite 39Die radioökologische Perspektive der Nuklidfreisetzungen und der Strahlenbelastung von Lebensmitteln

Knapp 25 Jahre nach Tschernobyl ereignete sich in Japan infolge eines schweren Erdbebens mit anschließendem Tsunami ein schwerer Nuklearunfall. Die radioaktiven Auswirkungen von Fukushima lassen sich jedoch nicht annähernd mit denen von Tschernobyl vergleichen. Heute gibt es in Japan zahlreiche Programme, um die Folgen der Nuklearkatastrophe genau zu charakterisieren und zu reduzieren.

Das schwerste Erdbeben seit Beginn der japanischen Geschichtsschreibung (Momenten-Magnitude 9,0 MW) und ein gigantischer Tsunami verursachten am 11. März 2011 an der Ostküste der japanischen Hauptinsel Honshu Verwüstungen unvorstellbaren Ausmaßes. Die Flutwelle drang bis zu zehn Kilometer ins Landesinnere und zerstörte alles, was sich ihr in den Weg stellte. Ein Jahr nach der Katastrophe lag die Zahl der Toten bei 15 854, weitere 3155 galten als vermisst. Die Überflutungen zerstörten auch die Notkühlsysteme des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Drei der sechs Blöcke (Abb. 1) des Kernkraftwerks waren zum Zeitpunkt des Erdbebens in Betrieb, wurden aber bei den ersten seismischen Anzeichen für ein Erdbeben dieser Größenordnung automatisch heruntergefahren. Durch den Tsunami, der das Kraftwerksgelände knapp eine Stunde nach dem Erdbeben erreichte, kam es zur Zerstörung der Dieselgeneratoren und zum Ausfall aller Nebenwasserkühlsysteme. Bedingt durch die Nachzerfallswärme insbesondere der kurzlebigen Spaltprodukte folgten Kernschmelzen in den drei Reaktoren, und zwar schneller als ursprünglich angenommen, wie aktuelle Arbeiten zeigen [1]. Ein Vorbeben vom 9. März mit einer Magnitude von 7,3 MW war nicht stark genug, um die automatische Reaktorschnellabschaltung zu initiieren. Vermutlich hätte es sich auf den Unfallablauf positiv ausgewirkt, wären die Reaktoren zum Zeitpunkt des Kühlungsausfalls bereits zweieinhalb Tage „vorgekühlt“ gewesen.

Durch die hohen Temperaturen der Brennstäbe reagierte Wasserdampf mit der Zirkoniumlegierung der Hüllrohre und erzeugte beträchtliche Mengen Wasserstoff. Im Zuge des „Ventings“, also des Ablassens von Überdruck aus den Druckbehältern, entwich der Wasserstoff in den Servicebereich oberhalb der Reaktoren der Blöcke 1 und 3 und gelangte dort zur Explosion. Die Detonation in Block 3 war so heftig, dass japanische Behörden zunächst sogar eine nuklear getriebene Explosion nicht ausschließen wollten. Die Explosion in Block 4 war zunächst eine große Überraschung, da der Druckbehälter zum Zeitpunkt des Unfalls leergeräumt war und sich der gesamte Brennstoff in den Lagerbecken befand. Die Vorstellung, dass es dort zu Schmelzvorgängen an den Brennelementen und folglich auch Wasserstoffentwicklung gekommen war, löste große Nervosität aus. Jedoch zeigte sich, dass der für die Zerstörung des Blocks 4 verantwortliche Wasserstoff aus Block 3 stammte und durch gemeinsame Rohrleitungen zum Abgaskamin in Block 4 gelangt war und dort zündete. Mittlerweile ist es gelungen, die Brennelemente aus dem Abklingbecken von Block 4 zu bergen. Zum überwiegenden Teil waren sie unbeschädigt...

• 3/2016 • Seite 47

• 3/2016 • Seite 47Das schwer fassbare, aber außerordentlich reichhaltige Trägheitsgesetz

Newton setzte für die ersten beiden seiner Axiome einen „absoluten Raum“ voraus. Das erste Axiom stellt das Phänomen der Trägheit fest, während das zweite Kräfte als Ursachen von Impulsänderungen identifiziert. Bei Verzicht auf den absoluten Raum muss man an seiner Stelle bevorzugte Bezugssysteme einführen, die Inertialsysteme. Ihre Definition erfordert große Sorgfalt, um experimentell belegbar, dabei aber nicht zyklisch zu werden. Erst die Allgemeine Relativitätstheorie lieferte eine befriedigende Alternative.

Das Trägheitsgesetz, das so grundlegend in die klassische Mechanik eingeht, ist erstaunlich schwer auf eine logisch befriedigende Weise zu fassen und wird auch in Lehrbüchern häufig unzureichend dargestellt. Schon die Entdeckung des Trägheitsgesetzes war ein mühsamer und langwieriger Prozess. Im alten Griechenland stellte man sich die Frage, ob es in der Natur besonders ausgezeichnete, „natürliche“ Bewegungsformen von materiellen Körpern gebe. Man vermutete diese meist in Kreisbahnen, angelehnt an die scheinbaren Bewegungen der Himmelskörper. Ab dem 16. Jahrhundert analysierten vor allem italienische Philosophen und Physiker auch geradlinig-gleichförmige Bewegungen im Hinblick auf diese Frage. Dabei waren natürlich die unausweichlichen Gravitations- und Reibungs-effekte in irdischen Laboren die wesentlichen Hindernisse. Galileo Galilei hat sich nach 1610 immer wieder und anhand verschiedenster Beispiele intensiv mit dieser Frage befasst und im 1632 veröffentlichten „Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme“ Formulierungen gefunden, die als erster Schritt zur Erkenntnis eines allgemeinen Trägheitsgesetzes gelten können. So lässt er sein alter ego, Salviati, am 2. Tag des Dialogs sagen, ein Schiff sei „daher bestrebt, nach Entfernung aller zufälligen und äußerlichen Hindernisse, mit der ihm einmal mitgeteilten Anfangsgeschwindigkeit unablässig und gleichförmig sich fortzubewegen.“ ([1], S. 155)

In der Folgezeit haben vor allem Descartes und Huygens das Trägheitsgesetz konkretisiert und die Vermutung geäußert, dass es sich um ein universelles Prinzip der Physik handele. Die explizite Formulierung des Trägheitsgesetzes als ein allgemeines und fundamentales Prinzip der Physik verdanken wir Isaac Newton, der 1687 in den Principia als Gesetz I feststellte: „Jeder Körper verharrt in seinem Zustand des Ruhens oder des Sich-geradlinig-gleichförmig Bewegens, außer insoweit wie jener von eingeprägten Kräften gezwungen wird, seinen Zustand zu verändern.“ ([2], S. 33) ...

Das DPG Mentoringprogramm geht in die siebte Runde.

Das Archiv der DPG-Verhandlungen ist jetzt online verfügbar.

Der 7. jDPG-Theoretikerworkshop widmete sich der Physik der Information.

603. WE-Heraeus-Seminar