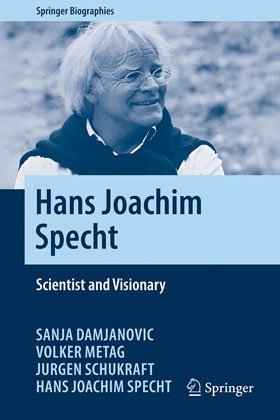

Hans Joachim Specht

Sanja Damjanovic et al. (Hrsg.): Hans Joachim Specht: Scientist and Visionary, Springer 2025, 250 S., geb., 53,49 Euro, ISBN 9783031923524

Open Access PDF und EPUB auf https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-92353-1

Sanja Damjanovic et al. (Hrsg.)

Dieses Buch würdigt das wissenschaftliche und institutionelle Wirken eines Physikers, der die Schwerionenforschung in Europa über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt hat. Beiträge zahlreicher Wegbegleiter zeichnen ein vielschichtiges Bild eines Wissenschaftlers, der weit über sein Fachgebiet hinaus gewirkt hat.

Hans Joachim Spechts Laufbahn begann in der Atomphysik, betreut von Heinz Maier-Leibnitz. Zu seinen bekanntesten ersten Forschungsergebnissen zählen die Entdeckung von Quasi-Atomen und – nach Hinwendung zur Kernphysik – der Nachweis nuklearer Formisomere. Beide Meilensteine haben unser Verständnis von atomaren Stößen bzw. der Kernstruktur entscheidend vorangebracht.

Ende der 1970er-Jahre wandte er sich der aufkommenden Schwerionenphysik im ultra-relativistischen Regime zu – inspiriert von Bill Willis am CERN. Specht war eine zentrale Figur bei vier Experimenten am CERN. Besonders hervorzuheben ist seine Rolle bei der Konzeption und Realisierung von CERES, einem Pionierexperiment zur Messung thermischer Dileptonen mit einem innovativen hadronenblinden Detektor. Die Ergebnisse aus Schwefel-Gold-Kollisionen zählten zu den meistzitierten Resultaten des CERN-SPS-Programms.

Parallel engagierte sich Specht auf wissenschaftspolitischer Ebene: Er trieb die deutsche Beteiligung an der Schwerionenforschung bei CERN wesentlich voran, insbesondere durch seine Arbeit im BMBF-Fachausschuss. Auch an der konzeptionellen Entwicklung des ALICE-Experiments am Large Hadron Collider war er führend beteiligt. 1992 wurde Specht wissenschaftlicher Geschäftsführer der GSI in Darmstadt, wodurch sich sein Wirken deutlich erweiterte.

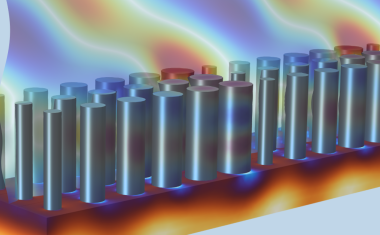

In seiner Amtszeit setzte er nicht nur das Schwerionenprogramm in Richtung FAIR strategisch fort, sondern initiierte auch neue Schwerpunkte in der Plasmaphysik und der angewandten Forschung. Besonders hervorzuheben ist die Etablierung der Ionenstrahl-Krebstherapie mit Kohlenstoffionen: Unter seiner Leitung wurden an der GSI ab 1997 die ersten 450 Patientinnen und Patienten behandelt – ein Meilenstein für die medizinische Physik. Diese klinische Pionierleistung mündete in den Aufbau des Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrums, das bis heute europaweit führend ist. Für ihn war der erfolgreiche Therapiebeginn einer der glücklichsten Momente seiner Laufbahn.

Auch nach seiner Zeit als Direktor blieb Specht forschend aktiv. Im CERN-Experiment NA60 erreichte sein Team mit höchster Präzision die Vermessung thermischer Strahlung aus dem heißen dichten Medium. Die Beobachtung der Planckschen Form der Spektren der e–e+-Dileptonenpaare sowie die gemessene starke Modifikation der Rho-Mesonen beweisen das Verschmelzen der Hadronen im dichten, heißen QCD-Medium. Internationale Stimmen, wie Axel Drees, Helmut Satz, Charles Gale und Ralf Rapp, unterstreichen mit ihren Beiträgen die Bedeutung dieser Resultate.

Weniger bekannt, aber nicht minder bemerkenswert, ist Spechts interdisziplinäres Interesse: Gemeinsam mit Hans Günter Dosch und Peter Schneider widmete er sich der neurophysiologischen Wahrnehmung von Musik – ein Beispiel für seine geistige Offenheit und seinen wissenschaftlichen Entdeckergeist.

Das Buch ist eine wertvolle Quelle zur jüngeren Wissenschaftsgeschichte in Deutschland – und zur Rolle einzelner Persönlichkeiten bei der Realisierung großer Forschungsvisionen.

Prof. Dr. Horst Stöcker, Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt Institute for Advanced Studies und GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt