Bildsensor mit gestapelten Pixeln

Modul aus Perovskit für farbgetreue Fotos auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Jedes Jahr versprechen die neuesten Digitalkameras einen noch besseren Bildsensor mit noch mehr Megapixeln. Die gängigste Art von Sensor basiert dabei auf Silizium, das durch spezielle Filter in einzelne Pixel für rotes, grünes oder blaues (RGB-) Licht unterteilt wird. Dies ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, einen digitalen Bildsensor herzustellen – und möglicherweise auch nicht die beste. Forschende der Empa und der ETH Zürich arbeiten an einer Alternative. Ein Konsortium, bestehend aus Maksym Kovalenko und Ivan Shorubalko von der Empa sowie den ETH-Forschenden Taekwang Jang und Sergii Yakunin entwickelt einen Bildsensor aus Perovskit. Dieser ist in der Lage, wesentlich mehr Licht einzufangen als sein Gegenspieler aus Silizium.

In einem Silizium-Bildsensor sind die RGB-Pixel gitterförmig nebeneinander angeordnet. Dabei fängt jeder Pixel nur rund ein Drittel des einfallenden Lichts ein; die restlichen zwei Drittel werden vom Farbfilter blockiert. Pixel aus Bleihalogenid-Perovskiten brauchen keinen Extra-Filter: Der Filter ist im Material sozusagen eingebaut. Den Forschenden ist es gelungen, Bleihalogenid-Perovskite so herzustellen, dass sie nur das Licht einer bestimmten Wellenlänge absorbieren, für andere Wellenlängen hingegen transparent sind. Somit lassen sich die Pixel für Rot, Grün und Blau übereinanderschichten, anstatt sie nebeneinander anzuordnen. Der resultierende Pixel kann alle Wellenlängen des Lichts absorbieren.

„Mit einem Perovskit-Sensor ließe sich also dreimal so viel Licht pro Fläche einfangen wie mit einem herkömmlichen Silizium-Sensor“, sagt Shorubalko. Außerdem konvertiert Perovskit einen größeren Anteil des absorbierten Lichts zu einem elektrischen Signal, was dem Bildsensor eine noch höhere Effizienz verleiht. Die Herstellung von einzelnen funktionierenden dreifarbigen Perovskit-Pixeln konnte die Forschungsgruppe von Kovalenko bereits 2017 zeigen. Um den nächsten Schritt in Richtung echter Bildsensoren zu machen, hat sich das Konsortium mit der Elektronikindustrie zusammengetan. „Zu den Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, gehören die Suche nach neuen Verfahren zur Herstellung und Strukturierung von Materialien sowie das Design und die Implementierung von Perovskit-kompatiblen elektronischen Auslese-Architekturen“, sagt Kovalenko.

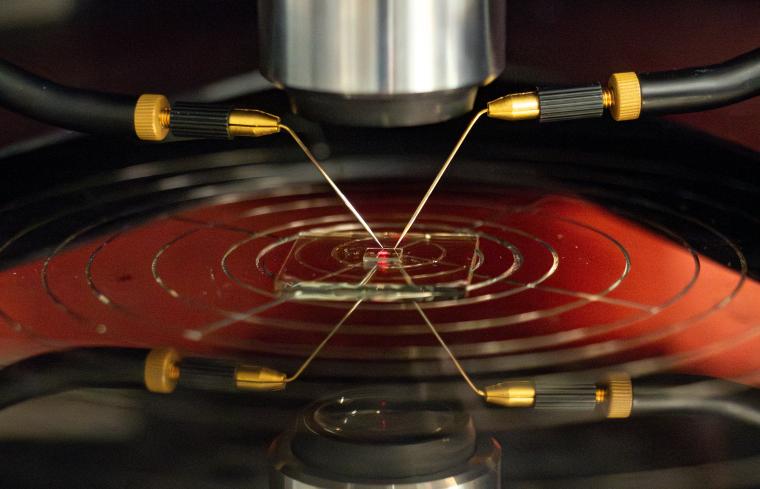

Nun arbeiten die Forschenden daran, die ursprünglich bis zu fünf Millimeter großen Pixel zu miniaturisieren und zu einem funktionierenden Bildsensor zusammenzufügen. „Im Labor stellen wir zwar nicht die großen Sensoren mit mehreren Megapixeln her, wie sie in Kameras zum Einsatz kommen“, erklärt Shorubalko, „aber bereits mit einer Größe von rund 100000 Pixeln können wir zeigen, dass die Technologie funktioniert.“

Ein weiterer Vorteil von Perovskit-basierten Bildsensoren ist ihre Herstellung. Im Gegensatz zu anderen Halbleitern sind Perovskite wenig empfindlich auf Materialdefekte und lassen sich dadurch verhältnismäßig unkompliziert herstellen, etwa indem man sie aus einer Lösung auf das Trägermaterial ablagert. Konventionelle Bildsensoren brauchen hingegen hochreines monokristallines Silizium, das in einem langsamen Verfahren bei fast 1500 Grad Celsius hergestellt wird. Nicht überraschend also, dass das Forschungsprojekt auch eine Industriepartnerschaft umfasst. Die Herausforderung liegt in der Stabilität des Perovskits, das empfindlicher auf Umwelteinflüsse reagiert als Silizium. „Mit Standardverfahren würde man das Material zerstören“, sagt Shorubalko. „Also entwickeln wir neuartige Verfahren, bei denen das Perovskit stabil bleibt. Und unsere Partnergruppen an der ETH Zürich arbeiten daran, die Stabilität des Bildsensors im Betrieb zu gewährleisten.“

Sollte dies im Rahmen des noch bis Ende 2025 laufenden Projekts gelingen, ist die Technologie bereit für den Transfer in die Industrie. Shorubalko ist zuversichtlich, dass das Versprechen von einem besseren Bildsensor Handyhersteller anzieht. „Viele Menschen suchen sich heute ihr Smartphone anhand der Kameraqualität aus, weil sie dann keine separate Kamera mehr brauchen“, sagt der Forscher. Da könnte ein Sensor, der bei viel weniger Licht erstklassige Bilder liefert, durchaus ein Pluspunkt sein.

Empa / JOL