Der Krebsnebel ist der Überrest einer Supernova, die im Jahr 1054 im Sternbild Stier aufleuchtete. Die Sternexplosion hinterließ im Zentrum den Krebspulsar, einen Neutronenstern von 1,4 bis 2 Sonnenmassen, der sich sehr schnell – etwa dreißig Mal pro Sekunde – um seine Achse dreht. Er besitzt ein starkes Magnetfeld, dessen Achse gegenüber der Rotationsachse geneigt ist und so im Magnetfeld gefangene geladene Teilchen mitführt. Aus den zentralen Bereichen geht ein Pulsarwind aus – ein Plasmastrom aus relativistischen Elektronen und Positronen. Ihre Energie beziehen sie aus der Rotation des Neutronensterns mit seiner geneigten Magnetosphäre, die wie ein Quirl den Pulsarwind-Nebel durchrührt und hochfrequente elektromagnetische Wellen abstrahlt. Wo der Pulsarwind in einigen Lichtmonaten Entfernung vom Zentrum auf die äußeren Bereiche des Krebsnebels trifft, bildet sich eine Schockfront. Die auf extrem hohe Energien beschleunigten Elektronen und Positronen produzieren schließlich die ausgedehnte nichtthermische Strahlung des Krebsnebels. Diese sehr effizienten Prozesse machen ihn zu einer der hellsten Quellen hochenergetischer Gammastrahlung, wobei der Pulsar im hohen und der Nebel vorwiegend im sehr hohen Energiebereich leuchten.

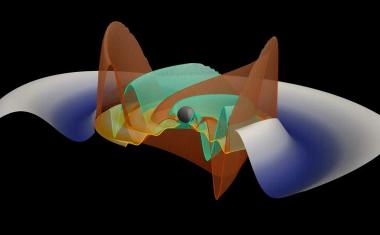

Abb.: Schema des Krebsnebels: Vom Pulsar ausgehende EM-Wellen (blau) und Pulsarwind (hellblau) mit Blasen geringerer Dichte (weiß). Beschleunigte Teilchen erzeugen an der Schockfront Gammastrahlung (rot; Bild: MPIK)

Neben dem regulären Pulsieren der Gammastrahlung, die vom Krebsnebel ausgeht, hat der Fermi-Satellit in den Dunkelphasen unregelmäßige Eruptionen im hohen Energiebereich – gleichsam ein Flackern der Gammastrahlung – beobachtet. Diese waren in mehrfacher Hinsicht rätselhaft: Ihre rasche Variation innerhalb von Stunden schränkt den Ursprung auf ein sehr kleines Gebiet ein, etwa von der Größe unseres Sonnensystems, da sich keine Störung schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Zudem wurde Gammastrahlung bei Energien beobachtet, die bis zu viermal über denen liegen, die nach bisherigem Verständnis im Elektron-Positron-Plasma des Pulsarwinds erreicht werden.

John Kirk und Gwenael Giacinti vom MPI für Kernphysik haben jetzt mit einem neuen theoretischen Modell einen Mechanismus gefunden, der das beobachtete Spektrum der Gamma-Eruptionen und ihre typische Zeitdauer erklärt. Hierzu nahmen die Forscher an, dass der Pulsarwind in seinem Ursprung nicht kontinuierlich gespeist wird, sondern Fluktuationen aufweist. Diese bilden Blasen im Plasma mit erheblich geringerer Dichte – bis zu einem Faktor von einer Million. Die Rechnungen zeigen, dass auf dem Weg zur Schockfront die wenigen Teilchen durch Induktion insgesamt die gleiche Energiemenge aufnehmen, aber dafür die Energie pro Teilchen entsprechend höher ist. Die plötzliche Verringerung der Anzahl von Ladungsträgern wirkt ähnlich, wie bei einem induktiven Stromkreis die Unterbrechung des Stroms eine Spannungsspitze erzeugt. Treffen nun diese hochenergetischen Elektronen und Positronen auf die Schockfront, so werden sie dort magnetisch abgelenkt und geben ihre Energie in Form von Synchrotronstrahlung ab, die dann als hochenergetische Gammastrahlung beobachtet wird.

Die Plasmablasen starten in einem relativ kleinen Bereich nahe dem Pulsar und breiten sich in einem Sektor durch den Pulsarwind aus, wobei sie sich proportional zur Entfernung aufblähen. Der von dem blasenhaltigen Sektor getroffene Bereich der Schockfront leuchtet dann im Gamma-Bereich auf. Da die Schockfront gekrümmt ist, liegt der exakt in Richtung Erde weisende Bereich etwas näher als dessen Umgebung. Der Unterschied liegt in der Größenordnung von Lichtstunden, was zur beobachteten Zeitstruktur der Gammastrahlung passt. Auch die Form des Spektrums wird durch die neuen Rechnungen gut wiedergegeben. Das neue Modell sagt auch weitere Eigenschaften der Strahlung voraus, etwa die Polarisation, welche in naher Zukunft gemessen werden könnten. Es legt zudem nahe, dass ähnliche Gamma-Eruptionen auch in anderen Pulsarwind-Nebeln auftreten.

MPIK / RK