Durchschuss ohne Loch

Physiker klären Prozesse beim Ionenbeschuss zweidimensionaler Materialien.

Manche Materialien kann man mit schnellen, elektrisch geladenen Ionen durchschießen, ohne dass sie danach Löcher haben. Was auf makroskopischer Ebene unmöglich wäre, ist auf Ebene einzelner Teilchen erlaubt. Allerdings verhalten sich in solchen Situationen nicht alle Materialien gleich – in den letzten Jahren wurden von unterschiedlichen Forschungsgruppen Experimente mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen durchgeführt. An der TU Wien konnte man nun eine detaillierte Erklärung finden, warum manche Materialien durchlöchert werden und andere nicht. Interessant ist das zum Beispiel für die Bearbeitung dünner Membrane, die maßgeschneiderte Löcher aufweisen sollen, um dort ganz bestimmte Atome oder Moleküle einzufangen, festzuhalten oder durchzulassen.

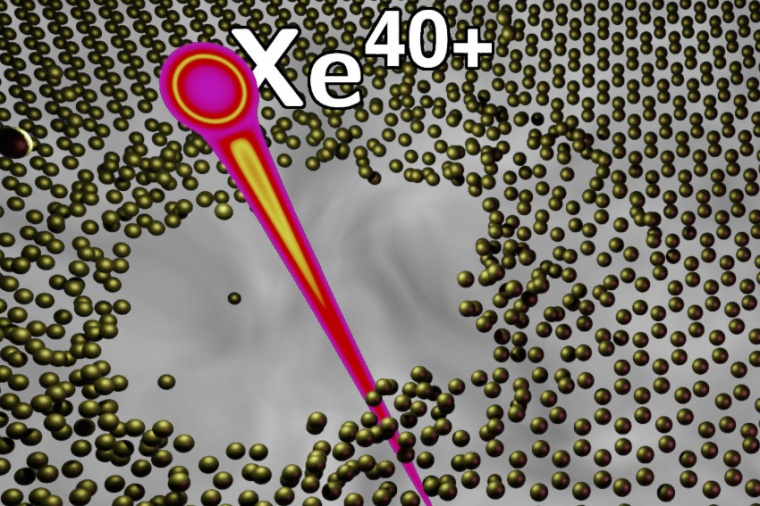

„Es gibt heute eine ganze Reihe von ultradünnen Materialien, die nur aus einer oder aus wenigen Atomlagen bestehen“, sagt Christoph Lemell vom Institut für Theoretische Physik. „Das wohl bekannteste davon ist Graphen, ein Material aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen. Aber auch an anderen ultradünnen Materialien wird heute weltweit geforscht, etwa an Molybdändisulfid.“ In der Forschungsgruppe von Friedrich Aumayr am Institut für Angewandte Physik beschießt man solche Materialien mit ganz besonderen Projektilen – mit hochgeladenen Ionen. Man nimmt dazu typischerweise Edelgase wie etwa Xenon, und entreißt ihnen eine große Zahl von Elektronen. So entstehen Ionen mit 30- bis 40-facher elektrischer Ladung. Diese Ionen werden beschleunigt und treffen dann mit hoher Energie auf die dünne Materialschicht. „Dabei kommt es je nach Material zu völlig unterschiedlichen Effekten“, sagt Anna Niggas, Experimentalphysikerin am Institut für Angewandte Physik „Manchmal durchdringt das Projektil die Materialschicht, ohne dass sich die Materialschicht dadurch merklich verändert. Manchmal wird die Materialschicht rund um den Einschlagsort auch vollkommen zerstört, zahlreiche Atome werden herausgelöst und ein Loch mit einem Durchmesser von einigen Nanometern entsteht.“

Diese erstaunlichen Unterschiede lassen sich dadurch erklären, dass nicht die Wucht des Projektils für die Löcher hauptverantwortlich ist, sondern seine elektrische Ladung. Wenn ein Ion mit vielfacher positiver Ladung auf die Materialschicht trifft, zieht es eine größere Menge von Elektronen an sich und nimmt sie mit. Somit bleibt in der Materialschicht eine positiv geladene Region zurück. Welche Auswirkungen das hat, hängt davon ab, wie schnell sich Elektronen in diesem Material bewegen können. „Graphen hat eine extrem hohe Elektronenmobilität. Dort kann diese lokale positive Ladung also in kurzer Zeit ausgeglichen werden. Elektronen fließen einfach von anderswo nach“, erklärt Christoph Lemell.

In anderen Materialien wie Molybdändisulfid ist die Sache aber anders: Dort sind die Elektronen langsamer, sie können nicht rechtzeitig von außen an die Einschlagstelle nachgeliefert werden. Und so kommt es dann an der Einschlagstelle zu einer Miniexplosion: Die positiv geladenen Atome, denen das Projektil ihre Elektronen weggenommen hat, stoßen einander gegenseitig ab, sie fliegen davon – und dadurch entsteht ein Loch. „Wir konnten nun ein Modell entwickeln, mit dem man sehr gut einschätzen kann, in welchen Situationen es zu einer Bildung von Löchern kommt und in welchen nicht – und zwar abhängig von der Elektronenmobilität im Material und vom Ladungszustand des Projektils“, sagt Alexander Sagar Grossek.

Das Modell erklärt auch die erstaunliche Tatsache, dass sich die aus dem Material herausgeschlagenen Atome relativ langsam bewegen: Die hohe Geschwindigkeit des Projektils spielt für sie keine Rolle, sie werden erst durch elektrische Abstoßung aus dem Material entfernt, nachdem das Projektil die Materialschicht bereits durchquert hat. Und bei diesem Prozess wird nicht die gesamte Energie der elektrischen Abstoßung auf die herausgeschlagenen Atome übertragen – ein großer Teil der Energie wird in Form von Schwingungen oder etwa Hitze im verbleibenden Material absorbiert.

Das mit diesen Experimenten erzielte tiefere Verständnis atomarer Oberflächenprozesse lässt sich etwa nutzen, um Membranen gezielt mit maßgeschneiderten Nanoporen auszustatten. So könnte man etwa ein „molekulares Sieb“ bauen, oder bestimmte Atome auf kontrollierte Weise festhalten. Es gibt sogar Überlegungen, mit solchen Materialien CO2 aus der Luft zu filtern. „Durch unsere Erkenntnisse haben wir nun exakte Kontrolle über die Bearbeitung von Materialien auf der Nano-Skala. Damit steht ein ganz neues Werkzeug zur Manipulation ultradünner Schichten erstmals auf präzise berechenbare Weise zur Verfügung“, sagt Alexander Sagar Grossek.

TU Wien / JOL