Hirnscan mit Ultraschall

Wellenanalyse von Seismologen offenbart verblüffende Details.

Sowohl die medizinische Bildgebung mit Ultraschall wie auch die Seismologie zur Darstellung des Erdinneren nutzen die Ausbreitung von Wellen durch die Materie. Treffen seismische Wellen auf Materialunterschiede im Erdinnern, werden sie an deren Grenzflächen reflektiert und gebrochen. Messen nun Forschende an der Oberfläche diese Wellen, können sie Rückschlüsse ziehen auf den Aufbau des Erdinneren, über die Gesteinszusammensetzung und deren Materialeigenschaften wie Dichte, Druck oder Temperatur. Mit Hilfe von ausgefeilten Algorithmen und Hochleistungsrechnern wie „Piz Daint“ am CSCS können Forschende um Andreas Fichtner vom Institut für Geophysik der ETH Zürich diese Wellendaten verwenden, um die dreidimensionale Struktur der Erde zu charakterisieren.

Die Parallelen zur Ausbreitung zwischen Ultraschall- und Erdbebenwellen sowie das Wissen des Teams im Bereich der Wellenphysik brachten die Forschenden dazu, die Wellenausbreitung auch für den medizinischen Ultraschall zu nutzen. So entwickelte die Gruppe schon vor sechs Jahren in Zusammenarbeit mit Medizinerinnen und Medizinern eine Ultraschallmethode zur Früherkennung von Brustkrebs. Nun erforscht das Team, wie sich das Gehirn mit Ultraschall untersuchen lassen könnte. Mit diesem Verfahren könnten die Forschenden und Ärzte beispielsweise Schlagfanfallpatienten überwachen oder Gehirntumore identifizieren.

Im Vergleich zur Computertomographie hat Ultraschall einen entscheidenden Vorteil: Das Verfahren ist für den Körper nahezu unschädlich. Zudem ist es viel kostengünstiger als etwa die Magnetresonanz-Tomographie (MRT). Darüber hinaus sind Ultraschallgeräte transportabel und können auch in entlegenen Regionen zum Einsatz kommen. Das Problem ist aber, dass Ultraschall bis anhin nur in Weichteilen gut funktioniert. Ultraschallwellen durch harte Strukturen wie die Schädeldecke zu bekommen, ist jedoch sehr schwierig, denn der Schädelknochen reflektiert und dämpft die Wellen sehr stark. Patrick Marty entwickelt in seiner Doktorarbeit mit Unterstützung von Christian Böhm aus der Gruppe Seismologie und Wellenphysik nun ein Verfahren, das diese Herausforderung überwinden soll. Diese Methode soll die Grundlage dafür liefern, um das Gehirn mit Ultraschall hochauflösend darzustellen.

Die Forscher entwickeln für die Simulation der Wellenausbreitung durch das Gehirn sowohl Algorithmen weiter wie auch ein spezielles Gitternetz, dessen Koordinatenpunkte berechnet werden müssen. Herzstück ist dabei ein eigens entwickeltes Softwarepaket namens Salvus. Salvus modelliert die Ausbreitung des kompletten Wellenfeldes über räumliche Skalen von einigen Millimetern bis zu Tausenden von Kilometern. Die Seismologen nutzen diese Software zur Simulation seismischer Wellen, um beispielsweise das Innere der Erde oder des Mars zu erforschen, sowie für die medizinische Bildgebung. „Im Gegensatz zum herkömmlichen Ultraschall, der nur die Ankunftszeit der Wellen nutzt, verwenden wir in unseren Simulationen die gesamte Welleninformation“, sagt Patrick Marty. Das heißt, die Form der Welle, deren Frequenz, Geschwindigkeit und Amplitude an jedem Punkt ihrer Ausbreitung fließen in die Berechnungen ein.

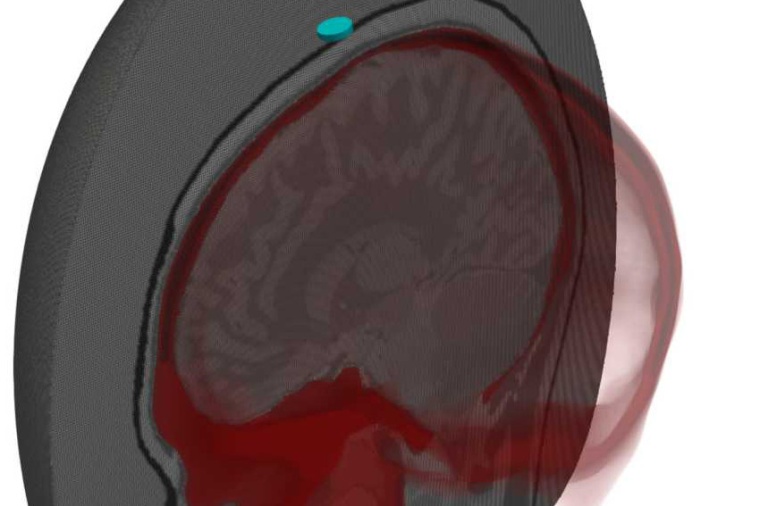

Für ihr Modell verwenden die Forscher eine MRT-Aufnahme des Gehirns als Referenzbild. Auf dem Supercomputer „Piz Daint“ führen sie dann Berechnungen durch, bis das simulierte Bild mit dem des MRT übereinstimmt. Anstatt eines für den herkömmlichen Ultraschall üblichen Graustufenbildes, das keine weiteren Informationen enthält, erhalten die Forschenden ein quantitatives Bild: Indem sie die Informationen des kompletten Wellenfelds nutzen, lassen sich die physikalischen Eigenschaften des Mediums – die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ultraschallwellen durch das Gewebe, deren Dämpfung, aber auch die Dichte des Gewebes – an jedem Punkt im Gehirn korrekt abbilden. Das ermöglicht es, das Gewebe zu bestimmen und zu unterscheiden, ob es sich beispielsweise um Gehirnmasse oder Tumorgewebe handelt. Denn von Laborexperimenten kennt man die Dichte, Dämpfung oder Schallwellengeschwindigkeit der unterschiedlichen Gewebearten.

Die Forscher sind überzeugt, dass sich mit dieser Methode gesundes Gewebe von krankem schonend und kostengünstig unterscheiden lässt. Konkret könnte dieses Verfahren in einen Computer eingespeist werden, der in einem speziell entwickelten Ultraschallgerät integriert wird. Der Computer berechnet die von Sensoren erfassten Ultraschallsignale und heraus kommt ein dreidimensionales Bild des untersuchten Gehirns. Doch bis das Verfahren in die klinische Praxis gelange, sei es noch ein weiter Weg, betonen die Forscher.

Eine besondere Herausforderung ist die aufgrund von Augen-, Nasen und Kieferhöhlen komplexe Geometrie des Schädels. Diese muss in der Simulation genau modelliert werden, ohne dass dabei die Rechenzeit explodiert. Um dieses Problem zu lösen, arbeitet Patrick Marty an Methoden, die aus Hexaedern individuelle numerische Gitter für beliebige Schädelformen erstellen. „Mit diesen verformten kleinen Würfeln sind wir 100 bis 1000 mal schneller, als wenn wir mit Tetraedern arbeiten würden“, sagt Böhm. Wenn es Marty gelingt, die Verfahren für die Gittererstellung und Bildgebung des Gehirns weiterzuentwickeln, könnte diese Methode auch für andere Körperteile wie das Knie oder der Ellenbogen anwendbar sein. Dies wäre dann eine vielversprechende Grundlage für die Entwicklung eines entsprechenden Ultraschallgerätes.

ETHZ / JOL