Honigwaben aus Kohlenstoff

Dreidimensionales Graphen könnte als Speicher für Wasserstoff dienen – und als Matrix in Medizin und Nanotechnik.

Wasserstoff ist zwar ein hochwertiger Energieträger, aber leider schwierig zu speichern. Zurzeit nutzt man entweder sehr hohe Drücke für gasförmigen Wasserstoff oder sehr tiefe Temperaturen für verflüssigten Wasserstoff. Beide Verfahren sind mit hohem technischem Aufwand verbunden und zudem energieintensiv. Weltweit suchen Forscher deshalb nach porösen Materialien, die Wasserstoff und auch andere Gase ohne großen Aufwand an ihrer Oberfläche anlagern können.

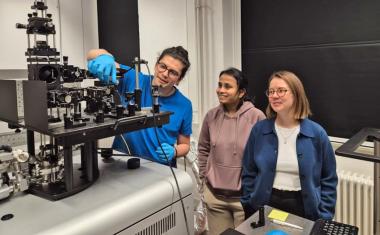

Abb.: Mit den Kohlenstoff-Honigwaben lassen sich unterschiedliche Strukturen formen, um etwa verschiedene Moleküle zu absorbieren. (Bild: N. V. Krainyukova & E. N. Zubarev / National Academy of Sciences of Ukraine)

Ein solches neues Material, das nicht nur effizient Wasserstoff speichern kann, sondern auch weitere vielversprechende Eigenschaften besitzt, haben nun Nina Krainyukova von der Nationalen Akademie der Wissenschaften und Evgeniy Zubarev von der Nationalen Technischen Universität der Ukraine vorgestellt. Es handelt sich um eine reine Kohlenstoff-Verbindung, bei der die Atome zu sechseckigen „Honigwaben“ angeordnet sind. Die Struktur der Waben entspricht gestapeltem Graphen, bei dem das zweidimensionale Gitter in die dritte Dimension gewachsen ist.

Wie Messungen zeigen, speichern diese Waben bis zu acht Prozent ihrer Masse an Wasserstoff. Dieser Wert liegt deutlich über den 5,5 Prozent, die das U.S. Department of Energy als Zielmarke für das Jahr 2020 ausgeschrieben hat. Dieses hohe Absorptionsvermögen verdanken die Kohlenstoffwaben den offenen Kanälen, in die die Wasserstoff-Moleküle einfach eindringen und sich dort einlagern können.

Die Forscher testeten unterschiedliche Produktionsverfahren für ihre Kohlenstoff-Waben. Am effektivsten erwies sich die Methode, ähnlich wie bei einer Bogenentladung Kohlenstoff abzuscheiden. Sie arbeiteten allerdings nicht mit zwei Kohlenstoff-Elektroden, wie bei solchen Entladungen üblich. Stattdessen erhitzten sie einen einzelnen Kohlenstoff-Faden elektrisch bis zu seinem Sublimationspunkt. Dieser gab sehr feine Kohlenstoff-Fragmente ab, die die Wissenschaftler als dünnen Film auf einer Oberfläche auffingen.

Die Struktur ihrer Kohlenstoff-Honigwaben konnten die beiden Wissenschaftler mit verschiedenen Methoden aufklären. Unter anderem mit Hilfe von Elektronenmikroskopie, Tieftemperatur-Elektronenstreuung und Computermodellierung fanden sie heraus, dass die inneren Winkel der Verbindung 120 Grad betragen – wie bei Graphen.

Noch stehen aber weitere hochauflösende Untersuchungen aus. Damit hoffen die Wissenschaftler auch, den Produktionsprozess besser verstehen und optimieren zu können. Nicht zuletzt die elektrischen und magnetischen Eigenschaften dieses Materials sind noch kaum bekannt. Die Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass die Kohlenstoff-Honigwaben sich in dieser Hinsicht ähnlich wie Graphen verhalten sollten, da sie dieselben chemischen Bindungen aufweisen. Sie erlauben aber zusätzliche Modifikationen: Indem man die Waben mit unterschiedlichen Molekülen füllt, könnte man auch die elektrischen und magnetischen Eigenschaften beeinflussen.

Auch wenn das neue Material vielversprechend aussieht, bleiben noch viele Fragen offen. Bislang lassen sich die unterschiedlich großen Honigwaben-Strukturen nicht gezielt herstellen. Sie sind zudem nur sehr klein. „Im Augenblick können wir nur dünne, zufällige Strukturen produzieren, mit einer Dicke unter einem Mikrometer“, sagt Krainyukova. Für Anwendungen als Gasspeicher etwa bräuchte man deutlich größere Strukturen mit möglichst exakt angepassten Gitterparametern. Mit künftigen Synthesemethoden ließen sich etwa der Durchmesser der Waben und die Dicke der Matrix genauer definieren. Dann könnten solche maßgeschneiderten Kohlenstoff-Honigwaben ganz unterschiedlichen Zwecken dienen. Nicht nur Wasserstoff, sondern auch andere Atome und Moleküle lassen sich im Wabengitter einfangen. Bei früheren Versuchen gelang es Krainyukova und Zubarev bereits, Xenon und Krypton mit hohen Absorptionsgraden zu speichern. Auch Kohlendioxid lässt sich mit den Waben einfangen. Diese drei Substanzen konnten die Forscher bei Temperaturen zwischen 23 und 78 Kelvin in den Waben binden.

Andere Kohlenstoff-Strukturen, wie etwa Bündel aus Nanoröhrchen, können nur rund halb so an diesen Gasen binden wie die Honigwaben. Die beiden Wissenschaftler erklären das damit, dass die offenen, sich senkrecht im Material befindlichen Waben den Gasmolekülen besonders leichtes Andocken ermöglichen. Die Forscher können sich für das Material auch andere Anwendungen vorstellen, etwa als Matrix für Substanzen in der Medizin oder Nanotechnik, oder beispielsweise als molekulare Siebe mit exakt definierter Größe. Dies wird aber von neuen Herstellungsverfahren für dieses interessante Material abhängen.

Dirk Eidemüller

Weitere Infos

Weitere Beiträge

RK