Internationales Forscherteam vergleicht Simulationen von Plasmen

Selbst implementierte und kommerzielle Codes berechnen Streamer-Entladungen.

Die Vergleichbarkeit von Forschungsergebnissen wird seit vielen Jahren in der Wissenschaftsgemeinde diskutiert. Trotz identischer Versuchsanordnungen mit klar definierten experimentellen Parametern kommt es häufig zu unterschiedlichen Ergebnissen. Selbst bei Computersimulationen werden erhebliche Abweichungen registriert. Dies zeigt eine aktuelle Studie sieben renommierter Forschungsinstitute und Universitäten aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien, China und den Niederlanden, an der auch Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie (INP) in Greifswald beteiligt waren. Thema war ein Vergleich von sechs Simulationscodes für Streamer-Entladungen. Diese Plasmen werden unter anderem zum Abbau von Schadstoffen oder zur Behandlung chronischer Wunden genutzt. Aufgrund der Komplexität stellt die Simulation von Streamer-Entladungen eine große Herausforderung dar.

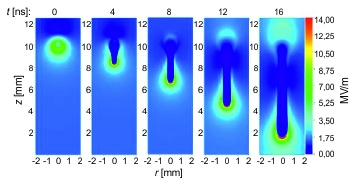

Innerhalb der Studie verwendeten vier Gruppen einen selbst implementierten Code, zwei weitere Teams die kommerzielle Simulationssoftware COMSOL Multiphysics. Simuliert wurden drei einfache Entladungssituationen in trockener Luft bei einem Bar und 300 Kelvin. Ebenso waren die verwendeten Transportkoeffizienten und Fluidmodelle identisch. Die Untersuchungen ergaben, dass die Ergebnisse in der Standard-Netzauflösung erheblich voneinander abweichen. Beim ersten Test mit einer relativ hohen Hintergrunddichte von Elektronen und Ionen ohne Berücksichtigung von Photoionisation wurden erhebliche Unterschiede bei den Streamer-Geschwindigkeiten und maximalen elektrischen Felder registriert. Erst die Verwendung feinerer Raster führte zu akzeptablen Übereinstimmungen zwischen den Codes.

Beim zweiten Testfall – mit einer niedrigen Hintergrundionisationsdichte – kam es zu abweichenden Streamer-Eigenschaften und numerischen Instabilitäten. Auch hier führte erst eine feinere Netzauflösung zu übereinstimmenden Ergebnissen. In einer dritten Untersuchung wurden verschiedene gängige Ansätze zur Modellierung der Photoionisation verglichen und bewertet. Hier wurde festgestellt, dass numerische Parameter, wie beispielsweise die Gitterauflösung, eine größere Rolle für Unterschiede in den Simulationsergebnissen spielen als das Photoionisationsmodell.

In ihrem im Dezember in der Zeitschrift Plasma Sources Science and Technology veröffentlichten Fachbeitrag haben die Forscher nun detailliert die Berechnungszeiten, die verwendete Hardware und die numerischen Parameter für jeden Code beschrieben. Damit stellt diese Studie ein Referenzbeispiel für die Vergleichbarkeit von Simulationen in der Plasmaphysik dar. Auf dieser Grundlage können künftig weitere mathematische Modelle und Simulationstools für Streamer-Entladungen untersucht werden.

INP / LK