Ionenrecycling zur Erforschung der schwersten Elemente

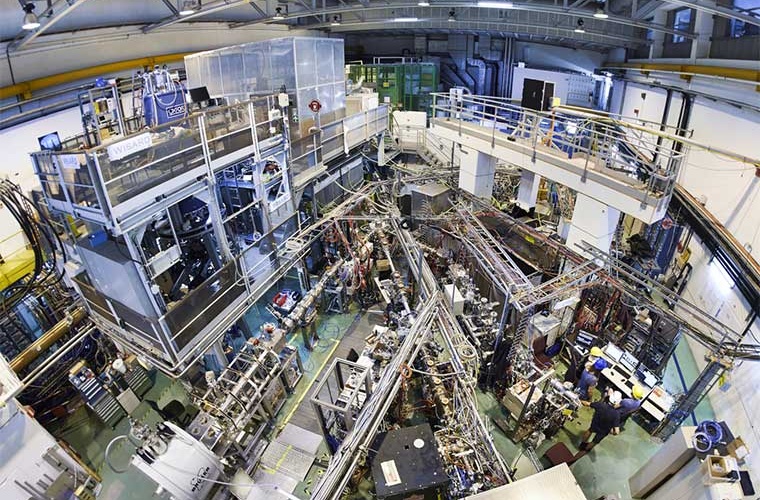

Um die chemischen Eigenschaften und die Reaktionsfähigkeit der seltensten und am wenigsten erforschten Elemente besser zu verstehen, wurde an der ISOLDE-Anlage des CERN eine neue Methode entwickelt.

Für viele der 118 bekannten Elemente sind die komplexen Elektronenstrukturen der Atome, die für chemische Bindungen verantwortlich sind, gut verstanden. Doch bei den superschweren Elementen, die sich am äußersten Ende des Periodensystems befinden, ist jede Messung eine große Herausforderung. Die Forschenden an der ISOLDE-Anlage des CERN haben jetzt eine neuartige Methode entwickelt. Diese verspricht enorme Fortschritte, die Chemie der (super)schweren Elemente zu entschlüsseln. Der neue Ansatz hat zudem potenzielle Anwendungen in der Grundlagenforschung der Physik und in der Entwicklung von medizinischen Methoden.

Superschwere Elemente sind äußerst instabil und können nur in winzigen Mengen in Teilchenbeschleunigern hergestellt werden. Deshalb werden neue Verfahren zunächst an stabilen Elementen erprobt. Das Forschungsteam an der ISOLDE entwickelte eine neue Methode auf Basis einer Ionenfalle, um die Elektronenaffinität von Atomen und Molekülen präzise zu messen. Zur Demonstration wurden stabile Chloratome verwendet. Die neue Entwicklung erlaubte Messungen mit hunderttausendmal weniger Atomen als in allen bisherigen Experimenten. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die Elektronenaffinität auch bei superschweren Elementen zu bestimmen.

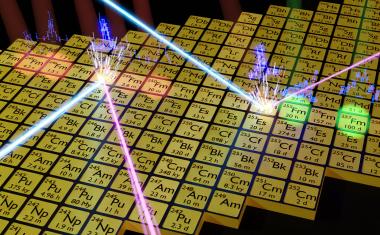

Bei herkömmlichen Messungen der Elektronenaffinität werden Anionen des betreffenden Elements durch den Strahl eines Lasers geschickt. Durch Variation der Laserfrequenz kann dann die genaue Photonenenergie ermittelt werden, bei der das zusätzliche Elektron vom Anion abgelöst wird – diese Energie entspricht der Elektronenaffinität des neutralen Atoms. Für instabile (super)schwere Elemente, die nur mit wenigen Anionen pro Sekunde oder noch seltener erzeugt werden, reicht jedoch ein einmaliger Durchlauf durch den Laserstrahl nicht aus, um diese Energie zu messen.

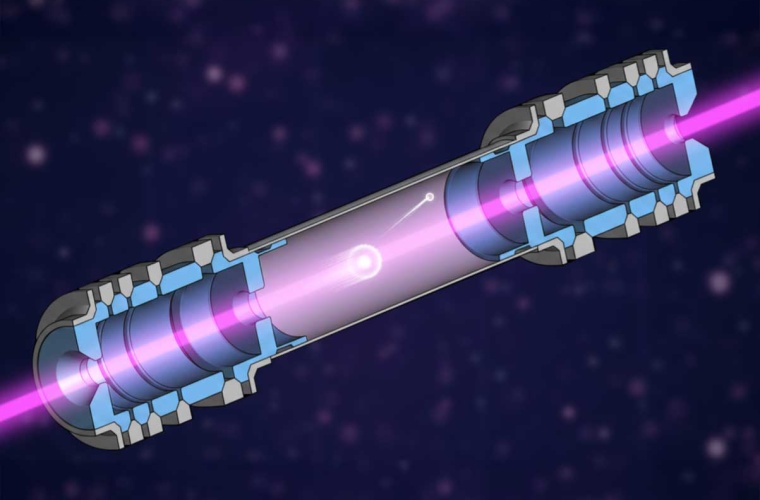

Um dieses Problem zu lösen, fingen die Forschenden Chlor-Anionen in einem Multi-Ion Reflection Apparatus for Collinear Laser Spectroscopy (MIRACLS) ein. „Trotz der Verwendung von hunderttausendmal weniger Chlor-Anionen erreicht unsere neuartige Methode die gleiche Messgenauigkeit wie herkömmliche Verfahren, bei denen die Anionen den Laserstrahl nur einmal passieren. Die Verbesserung beruht auf den etwa sechzigtausend Durchgängen derselben Ionen“, erklärt Studienleiterin Franziska Maier. „Unsere Methode nutzt die Spiegel der Falle, um die Anionen zu ‚recyceln‘, und eröffnet so einen Weg zu Messungen der Elektronenaffinität bei superschweren Elementen.“

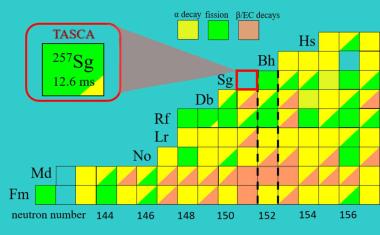

Dr. Maier führte die Messungen am CERN im Rahmen ihrer Promotion in der Arbeitsgruppe von Lutz Schweikhard an der Uni Greifswald durch. Wie dieser ergänzt, könnten mit zunehmender Protonenzahl aufgrund relativistischer Effekte im Bereich der superschweren Elemente die Grenzen zwischen den Elementgruppen im Periodensystem verblassen. „Über die Elektronenaffinitäten sollen diese Effekte mit der neuen Messmethode untersucht werden.“

Die Greifswalder Arbeitsgruppe verfügt über langjährige Erfahrung in der Konstruktion und Anwendung elektrostatischer Ionenstrahlfallen. „Schon vor über zehn Jahren wurde ein auf diesem Prinzip beruhendes Flugzeitmassenspektrometer in Greifswald gebaut und danach zum CERN gebracht. Bis heute wird es dort für die hochpräzise Bestimmung der Massen exotischer Atomkerne genutzt“, berichtet Prof. Schweikhard. „In Greifswald wird ein weiteres solches Gerät zur Untersuchung von atomaren Clustern eingesetzt.“ Auch die Ionenfalle, die nun bei den neuen Experimenten am CERN im Einsatz war, wurde ursprünglich in Greifswald gebaut. Am CERN wurde sie vom internationalen MIRACLS-Team unter der Leitung von Stephan Malbrunot-Ettenauer für die Elektronenaffinitätsmessungen weiterentwickelt und mit den benötigten Lasern ergänzt.

Über die Messung der schwer fassbaren Elektronenaffinitäten superschwerer Elemente hinaus könnte die MIRACLS-Methode auch auf seltene Elemente auf der Erde angewendet werden – etwa auf Actinium, das wie Astat ein vielversprechender Kandidat für die Entwicklung von chemischen Verbindungen zur Krebsbehandlung ist. Außerdem könnte sie zur Bestimmung der Elektronenaffinitäten von Molekülen dienen, um theoretische Berechnungen ihrer elektronischen Struktur zu unterstützen. Solche Berechnungen sind wichtig für die Forschung an Antimaterie und radioaktiven Molekülen, die zunehmend als Werkzeuge zur Untersuchung der fundamentalen Symmetrien der Natur eingesetzt werden. [U Greifswald / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

- F. M. Maier, E. Leistenschneider, M. Au, et al., Enhanced sensitivity for electron affinity measurements of rare elements, Nat. Commun. 16, 9576, 3. November 2025; DOI: 10.1038/s41467-025-64581-x

- Multi-Ion Reflection Apparatus for Collinear Laser Spectroscopy MIRACLS (Stephan Malbrunot-Ettenauer), ISOLDE, CERN, Genève

- Atomic & Molecular Physics Group (Lutz Schweikhard), Institut für Physik, Universität Greifswald

Anbieter

Universität GreifswaldDomstraße 11

17489 Greifswald

Deutschland

Meist gelesen

Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.

Ein Weg zu stabilen und langlebigen Festkörperbatterien

Die nächste Generation von Akkus speichert mehr Energie, ist sicherer und lädt schneller als herkömmliche Lithiumionen-Batterien.