Materialforschung erzielt Energieeinsparungen bei Speicherchips

Eine atomar dünne Legierung ermöglicht die Koexistenz zweier gegensätzlicher magnetischer Kräfte und reduziert den Energieverbrauch von Speichergeräten auf ein Zehntel.

Magnetismus war ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung digitaler Speicher. Indem sie das Verhalten von Elektronen in magnetischen Materialien unter dem Einfluss externer Felder und elektrischer Ströme nutzen, können Forschende Speicherchips entwickeln, die schneller, kleiner und energieeffizienter sind. Die Menge der zu speichernden, zu verarbeitenden und zu übertragenden Daten nimmt jedoch exponentiell zu. Innerhalb weniger Jahrzehnte wird sie voraussichtlich fast dreißig Prozent des weltweiten Energieverbrauchs ausmachen. Dies hat dazu geführt, dass nach neuen Ansätzen gesucht wird, um weitaus energieeffizientere Speichereinheiten zu bauen – und gleichzeitig völlig neue technologische Möglichkeiten zu erschließen. Nun hat ein schwedisches Team von der Chalmers TU und der Universität Uppsala erstmals gezeigt, wie ein neuartiges, geschichtetes Material zwei unterschiedliche magnetische Kräfte kombiniert und so den Energieverbrauch von Speichergeräten auf ein Zehntel senken kann.

Die Kombination von Ferromagnetismus und Antiferromagnetismus bietet erhebliche wissenschaftliche und technische Vorteile und eignet sich daher hervorragend für Computerspeicher und Sensoren. Bisher war dies jedoch nur möglich, indem man verschiedene ferromagnetische und antiferromagnetische Materialien in Mehrschichtstrukturen übereinander legte.

„Im Gegensatz zu diesen komplexen, mehrschichtigen Systemen ist es uns gelungen, beide magnetischen Kräfte in einer einzigen, zweidimensionalen Kristallstruktur zu vereinen. Es ist wie ein perfekt vormontiertes magnetisches System - etwas, das mit herkömmlichen Materialien nicht nachgebildet werden kann. Forscher haben dieses Konzept verfolgt, seit der Magnetismus erstmals in der Speichertechnologie eingesetzt wurde“, sagt Saroj Dash, Professor für Quantenphysik an der Chalmers Universität und Leiter des Forschungsprojekts.

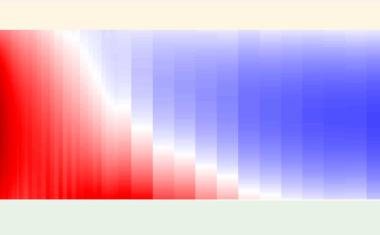

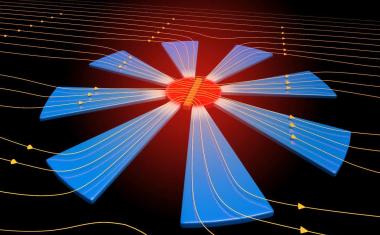

Um Informationen zu speichern, müssen Speichergeräte die Richtung der Elektronen innerhalb eines Materials ändern. Bei herkömmlichen Materialien erfordert dies in der Regel ein externes Magnetfeld, um die Ausrichtung der Elektronen zu ändern. Das neue Material von Chalmers verfügt jedoch über eine eingebaute Kombination aus entgegengesetzten magnetischen Kräften, die eine innere Kraft und eine geneigte magnetische Gesamtausrichtung erzeugen.

Diese Neigung ermöglicht es den Elektronen, die Richtung schnell und einfach zu wechseln – ohne ein externes Magnetfeld. Der Wegfall dieser energieintensiven externen Magnetfelder kann den Stromverbrauch auf ein Zehntel senken.

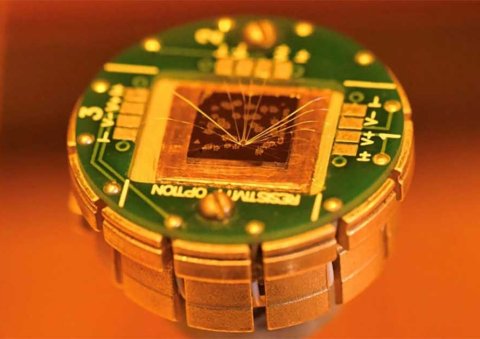

Bei diesen hocheffizienten Speicherbauelementen werden dünnste Lagen aus zweidimensionalen Kristallen übereinander geschichtet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien, die durch chemische Bindungen zusammengehalten werden, sind diese Schichten durch Van-der-Waals-Kräfte verbunden. Das Material besteht aus einer Legierung, die mit Kobalt, Eisen, Germanium und Tellur sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Elemente enthält, sodass Ferromagnetismus und Antiferromagnetismus in einer einzigen Struktur gleichzeitig auftreten.

„Ein Material mit mehreren magnetischen Eigenschaften beseitigt die Probleme mit den Grenzflächen bei mehrschichtigen Stapeln und lässt sich viel einfacher herstellen. Bisher führte das Stapeln mehrerer magnetischer Schichten zu problematischen Nähten an den Grenzflächen, was die Zuverlässigkeit beeinträchtigte und die Fertigung von Geräten erschwerte“, so Prof. Dash. [Chalmers / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

B. Zhao et al., Coexisting Non-Trivial Van der Waals Magnetic Orders Enable Field-Free Spin-Orbit Torque Magnetization Dynamics, Adv. Mater. 37(37), 2502822, 18. September 2025; DOI: 10.1002/adma.202502822 - Materials Theory (Biplab Sanyal), Department of Physics and Astronomy, Uppsala University

- Saroj Dash Research Group, Chalmers University of Technology, Gothenburg