Mini-Magnetzentren im Schachbrettmuster

Beständige Schwerewelle deutet auf komplexe Dynamik der Venusatmosphäre hin.

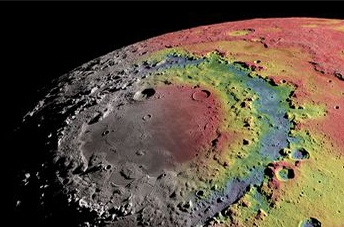

Die Venus ist kein besonders wirtlicher Ort. Auf ihrer Oberfläche herrschen hohe Temperaturen von rund 450 Grad Celsius. Die sehr dichte Atmosphäre besteht vor allem aus Kohlendioxid, das für einen starken Treibhauseffekt sorgt. Dichte Wolken aus Schwefelsäure reichen bis in etwa 65 Kilometer Höhe. Der Luftdruck auf der Oberfläche beträgt rund das 90-fache des irdischen. Da diese extremen Witterungsbedingungen direkte Aufnahmen von der Venus unmöglich machen, sind Raumsonden das Mittel der Wahl, um mit Infrarot- und Ultraviolett-Aufnahmen die Atmosphäre und mit Radar die Topologie der Venus zu erkunden.

Die japanische Weltraumagentur JAXA hat deshalb 2010 die Venussonde Akatsuki – „Morgendämmerung”, früher auch Planet-C oder Venus Climate Orbiter genannt – auf den Weg gebracht, da das Schicksal der 2005 gestarteten ESA-Sonde Venus Express bereits besiegelt war: Letztere ist nach ihrem Missionsende 2014 in der Venusatmosphäre verglüht. Akatsuki hätte Venus Express noch einige Jahre Gesellschaft leisten sollen. Allerdings verlief der Eintritt in den Venus-Orbit nicht nach Plan. Das Haupttriebwerk zündete nicht, so dass Akatsuki an der Venus vorbeisauste und die kommenden fünf Jahre um die Sonne kreiste, bis am 6. Dezember 2015 die nächste Chance für ein Einschwenken um die Venus gekommen war. Dieses Mal kam das Manövertriebwerk – vier kleine Düsen, die eigentlich nur für die Ausrichtung der Raumsonde zuständig sind – zum Einsatz und bugsierte Akatsuki in den geplanten Venus-Orbit. Von dort soll sie die Atmosphäre, das Klima und die Blitze auf unserem Nachbarplaneten untersuchen.

Meist gelesen

Warum wir wirklich auf Eis rutschen

James Thompson lag falsch: weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Ausgestoßener Planet entdeckt und vermessen

Internationalem Team von Astronomen gelingt „Entdeckung des Jahrzehnts“.

Teleportation zwischen zwei Quantenpunkten gelungen

Quanten-Wifi: Polarisationszustand eines einzelnen Photons per Freiraumverbindung zwischen zwei Universitätsgebäuden auf ein anderes übertragen.

Planeten halten Sonne im Zaum

HZDR-Fluiddynamik-Team führt vergleichsweise geringe solare Aktivität auf eine Synchronisation durch die Gezeitenwirkung der Planeten zurück.