Quantifizierung von Strahlenschäden in Materialien

Gespeicherte Energiemenge liefert Aufschluss über Zerstörungsausmaß auf atomarer Ebene.

Eine Titanschraube aus der MIT-Kernreaktoranlage wurde zum Schlüssel für die Demonstration einer umfassenderen Methode zur Erkennung von Strukturschäden auf atomarer Ebene in Materialien – ein Ansatz, der die Entwicklung neuer Werkstoffe unterstützen wird und beispielsweise den laufenden Betrieb von kohlenstoffemissionsfreien Kernkraftwerken fördern könnte, was zur Linderung des globalen Klimawandels beitragen würde.

Anstatt die physikalische Struktur eines Materials direkt zu beobachten, untersuchten Charles Hirst und seine Kollegen vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), der Universität Helsinki, des Idaho National Laboratory und der University of California in Irvine die in dieser Struktur gespeicherte Energiemenge. Jede Störung der geordneten Struktur der Atome in einem Material, z. B. durch Strahlenbelastung oder mechanische Beanspruchung, verleiht dem Material einen Energieüberschuss. Durch Untersuchung und Quantifizierung dieser Energiemenge lässt sich der Gesamtschaden im Material berechnen – selbst wenn dieser Schaden in Form von Defekten auf atomarer Ebene auftritt, die zu klein sind, um mit Mikroskopen oder anderen Nachweisverfahren abgebildet zu werden.

Nachdem die Methode durch Berechnungen und Simulationen bereits im Detail ausgearbeitet wurde, fehlte noch ihre Bestätigung. Die Tests an der Titanmutter aus dem MIT-Kernreaktor lieferten dann den Nachweis – und öffneten die Tür zu einer neuen Art der Messung von Schäden in Materialien.

Die als Dynamische Differenz-Kalorimetrie (engl.: differential scanning calorimetry) bekannte Methode ähnelt – wie Hirst erklärt – im Prinzip den aus dem Chemieunterricht bekannten Kalorimetrie-Experimenten, bei denen gemessen wird, wie viel Energie nötig ist, um die Temperatur eines Gramms Wasser um ein Grad zu erhöhen. Das von den Forschern verwendete System war „im Grunde genommen genau dasselbe, nämlich die Messung von Energieänderungen. ... Ich nenne es einfach einen schicken Ofen mit einem Thermoelement darin“, so der Wissenschaftler.

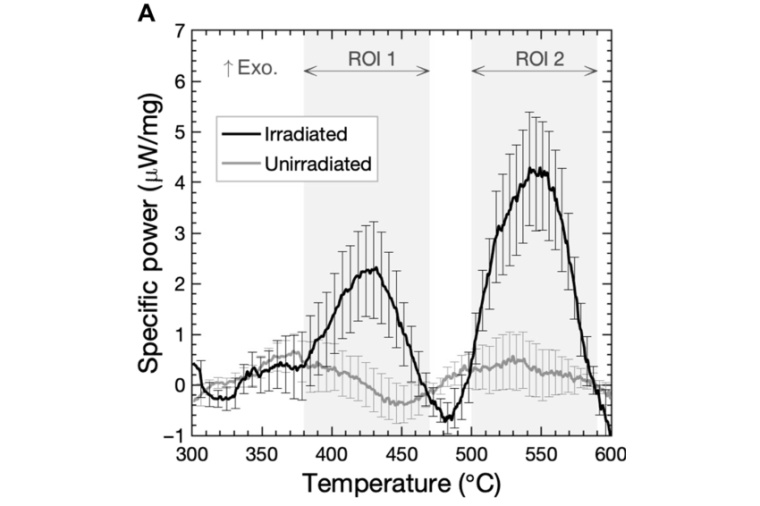

Das Verfahren beruht auf einer schrittweisen Erhöhung der Temperatur einer Probe im Vergleich zu einer Referenzprobe bei gleichzeitiger Bestimmung der dazu erforderlichen jeweiligen Wärmemengen. Der Unterschied beider Proben gibt Aufschluss über die in der zu untersuchenden Probe gespeicherte Energie.

„Wir erhöhen die Temperatur zweier Kammern – einer mit der zu untersuchenden Probe und einer leeren Referenzkammer – von Raumtemperatur auf bis zu 600 Grad Celsius mit einer konstanten Rate von 50 Grad pro Minute“, erklärt Hirst. Im Vergleich zum leeren Gefäß „hinkt das probenbefüllte natürlich hinterher, weil es zusätzliche Energie benötigt, um auch das Probenmaterial zu erhitzen“, so Hirst weiter. „Aber wenn sich die Energie im Material ändert, ändert sich auch die Temperatur. In unserem Fall wurde Energie freigesetzt, als sich die Defekte rekombinierten, und dann bekommt das Material einen kleinen Vorsprung vor dem Ofen ... und so messen wir die Energie in unserer Probe."

Hirst, der die Arbeit über einen Zeitraum von fünf Jahren im Rahmen seiner Doktorarbeit durchführte, stellte fest, dass das bestrahlte Material im Gegensatz zu den bisherigen Annahmen zwei verschiedene Mechanismen für die Relaxation von Defekten in Titan bei den untersuchten Temperaturen aufweist. Dies zeigt sich in zwei separaten Spitzen in der Kalorimetrie.

„Anstatt eines Prozesses haben wir eindeutig zwei gesehen, und jeder von ihnen entspricht einer anderen Reaktion, die im Material abläuft“, erklärt Hirst. Als die beiden Mechanismen der neutronenstrahlungsbedingten Materialzerstörung konnten die Wissenschaftler Fehlstellenbildung und Versetzung im Atomgefüge ausmachen.

Die Forscher fanden auch heraus, dass die die Ausbildung strahleninduzierter Defekte komplexer als bisher angenommen ist. „Tatsache ist, dass unser allgemeines Wissen über die Entwicklung von Strahlenschäden auf Untersuchungen bei extrem niedriger, von Elektronenstrahlung hervorgerufener Temperatur beruht“, ergänzt Hirsts Kollege Michael Short. Die neue Methode berücksichtigt nun die tatsächlichen Bedingungen, unter denen die Materialbelastung stattfindet. „Jetzt kann die neue Methode auf Materialien angewandt werden, die aus bestehenden Reaktoren entnommen wurden, um mehr darüber zu erfahren, wie sie sich während des Betriebs abnutzen", so Hirst.

Experimentelles und simuliertes Ausheilen von Materialschäden beschränkt sich nicht nur auf die Charakterisierung solcher, die durch Bestrahlung entstehen, sondern kann auch zur Untersuchung von Schäden verwendet werden, die von anderen Faktoren bei der Verarbeitung und dem Betrieb von Werkstoffen verursacht werden. Darüber hinaus kann dieser Ansatz zur Untersuchung von Schäden über die gesamte Bandbreite von Materialsystemen angewendet werden: von strukturellen über optische bis hin zu elektronischen Materialien.

MIT / LK