Reproduzierbar oder nicht reproduzierbar?

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft nimmt Stellung zur Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen.

„Der primäre Test eines wissenschaftlichen Ergebnisses ist seine Reproduzierbarkeit“, so heißt es in den DFG-Empfehlungen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis. Das zeigte sich eindrucksvoll, als der Physiker Jan-Hendrik Schön 2002 des wissenschaftlichen Fehlverhaltens überführt wurde: Seine spektakulären Forschungsergebnisse, die er in rascher Folge publizierte, ließen sich von anderen Forschergruppen nicht wiederholen. Wie sich herausstellte, hatte Schön in großem Maßstab erfunden und gefälscht.

Doch das Kriterium der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen geriet in den letzten Jahren ins Wanken. In einer von der Zeitschrift Nature durchgeführten Umfrage unter über 1500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, bekannten 70 Prozent, dass sie dabei gescheitert seien, die Ergebnisse anderer Arbeiten zu reproduzieren. Über der Hälfte gelang es sogar nicht, die eigenen Experimente erfolgreich zu wiederholen. Dies betraf Arbeiten aus allen Naturwissenschaften, also auch der Physik, und der Medizin.

Vor dem Hintergrund dieser „Replikationskrise“ hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) nun eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht. Eine zentrale Position lautet: Die Wiederholbarkeit von Ergebnissen ist nur eines von vielen unterschiedlichen Verfahren „zur Qualitätssicherung von Ergebnissen empirisch-quantitativ arbeitender Wissenschaftsgebiete“.

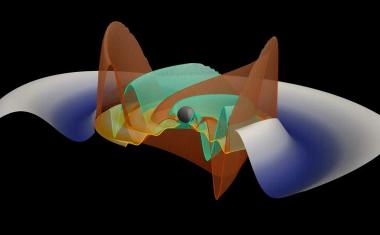

Nicht-Replizierbarkeit kann – wie im Fall Schön – schlechte Wissenschaft bedeuten, ist aber nicht damit gleichzusetzen. So lassen sich Forschungsergebnisse auch mittels einer theoretisch-begrifflichen Diskussion und Kritik, Modellbildung, mathematische Modellierung, Simulation und anderen Verfahren überprüfen.

Aus Sicht der DFG gibt es bei der Replikation unter anderem zu bedenken, dass nicht alle wissenschaftlichen Ergebnisse replizierbar sein müssen, weil zahlreiche Forschungsgebiete einmalige Ereignisse wie Klimawandel, Sternenexplosionen, Vulkanausbrüche oder vergangene Vorkommnisse untersuchen. Auch gebe es Formen der Forschung, die einen solchen Grad der Komplexität der experimentellen Methodik erreicht haben, dass eine Wiederholung schwierig sein kann.

Außerdem kann unter bestimmten Umständen Nicht-Replizierbarkeit auch als Derzeit-Noch-Nicht-Replizierbarkeit zu verstehen sein, also als Signal für die Existenz bisher noch unbekannter wissenschaftlicher Zusammenhänge.

Die Frage der Replikation hat aber nicht nur methodische Aspekte. Die DFG weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass auch „strukturelle Gründe“ für die Nicht-Replizierbarkeit verantwortlich sein können. Damit sind etwa der steigende Wettbewerbs- und Beschleunigungsdruck im Wissenschaftssystem gemeint, der dazu zwingt, immer mehr und immer schneller zu publizieren. Die Einstellung „quick and dirty“ könne auf Kosten der Qualität der Forschung gehen oder sogar zu wissenschaftlichem Fehlverhalten führen.

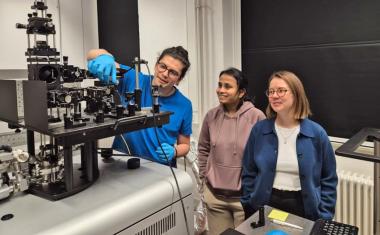

Die DFG sieht sich als wichtige Förderorganisation in der Pflicht, solchen Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. So solle im Rahmen des Förderverfahrens weniger die Quantität oder der Ort der Publikation, sondern vielmehr ihre Qualität im Zentrum der wissenschaftlichen Urteilsbildung steht.

Alexander Pawlak / DFG